Елена Абызова - «Картинки с выставки» Мусоргского

- Название:«Картинки с выставки» Мусоргского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музыка

- Год:1987

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Абызова - «Картинки с выставки» Мусоргского краткое содержание

«Картинки с выставки» Мусоргского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Средняя часть пьесы более конфликтна: гармонические напряжения и расслабления чередуются, мелодическая линия теряет ровность, учащаются смены регистров. Движение неуклонно перемещается к верхнему, более напряженно звучащему регистру, усиливается и динамика. Низких басов здесь нет — в сценке участвуют одни женские «голоса». Но мелодия останавливается на высокой и гармонически неустойчивой ноте, напряженность легко спадает, и вновь возвращается жизнерадостное настроение главной темы.

Самое интересное, что в каталоге гартмановской выставки не значится ничего похожего на этот юмористический сюжет. Известно, что Гартман жил в Лиможе, изучал архитектуру лиможского собора, его строение и декор. Сохранились рисунки, изображающие бытовые сценки и наброски: священники верхом на ослике, монахи, молящаяся женщина. Но точный прототип этой пьесы неизвестен. Скорее всего, его и не было. Как в пьесе «Тюильрийский сад», композитор сам создал и героев, и драматургию этой сценки.

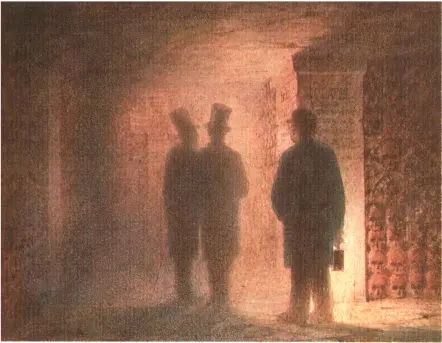

«КАТАКОМБЫ»

«Художество должно воплощать не одну красоту; здание тогда хорошо, когда, помимо красивого фасада, прочно и осмысленно, когда чуется цель постройки и видна голова художника. Это было в погибшем Гартмане».

Из письма М. П. Мусоргского П. С. Стасовой от 26 июля 1873 года

«Теперь я на досуге перевожу письма Лафатера — о состоянии души после смерти, вещь очень интересная, да притом меня всегда влекло в мечтательный мир...»

Из письма М. П. Мусоргского М. А. Балакиреву в ночь с 12 на 13 августа 1858 года

«В этой же второй части („Картинок с выставки“.— Е. А.) есть несколько строк необыкновенно поэтических. Это музыка на картинку Гартмана „Катакомбы парижские“, все состоящие из черепов. У Мусорянина сначала изображено мрачное подземелье (длинными тянутыми аккордами, чисто оркестровыми, с большими ферматами). Потом на тремоландо идет в миноре тема первой променады („Прогулки“.— Е. А.) — это засветились огоньки в черепах, и тут-то вдруг раздается волшебный, поэтический призыв Гартмана к Мусоргскому...»

В. А. Гартман. «Парижские катакомбы»

Так Стасов описывал Римскому-Корсакову две пьесы из «Картинок с выставки» — «Катакомбы. Римская усыпальница» и «С мертвыми на мертвом языке». Эти две пьесы, звучащие без перерыва, связаны между собой общим настроением мрачной сосредоточенности, тяжелого раздумья о времени и смерти. «Катакомбы» Мусоргского возникли под впечатлением акварели Гартмана «Парижские катакомбы (с фигурами В. А. Гартмана, В. А. Кенеля и проводника, держащего фонарь)» [2] В. А. Кенель — петербургский театральный деятель, коллега Гартмана.

. Пьеса Мусоргского, отталкиваясь от внешнего изображения мрачных подземных сооружений, переносит нас не только в пространстве, но и во времени — из современного Парижа в древний Рим. От образа «римской усыпальницы» веет глубинами истории. И хотя изображение катакомб как символа смерти параллельно у обоих художников, Мусоргский создает образ несравненно большей силы и обобщенности.

Безжизненная, аскетичная фактура пустых унисонов, дублированных в две октавы (композитор использует акустику «призрачных» обертонов), рисует картину пустынности, мертвенности, безлюдья. Гулкие удары мощных, резко диссонирующих аккордов лишены живой пульсации ритма, музыка существует как бы вне времени. Каждое созвучие, каждый аккорд — как отдельный каменный монолит. Резкий контраст предельной громкости и чуть слышного звучания имитирует эффект «эха».

Лишь в процессе развертывания музыка смягчается, как бы очеловечивается; ритм становится все более определенным, организуется музыкальное время, в верхнем голосе прорисовывается мелодия, содержащая печальные, элегические интонации. Но кульминационному всплеску живого чувства — восклицанию на яркой мажорной гармонии — отвечает такая могильная тишина (у Мусоргского это выражено тонким эффектом отдаленного, измененного «эха»), что заключительная нисходящая фраза верхнего голоса сникает в горестном, безрадостном раздумье. Пьеса останавливается на остро неустойчивой гармонии — как на нерешенном, тяжелом вопросе.

Первоначально композитор озаглавил ее по-латыни: «Catacombae (Sepulcrum romamum)». Это еще больше подчеркивало отчужденность, отдаленность от живой жизни. На автографе сохранилась карандашная надпись Мусоргского: «Ладно бы латинский текст; творческий дух умершего Гартмана ведет меня к черепам, взывает к ним...»

«С МЕРТВЫМИ НА МЕРТВОМ ЯЗЫКЕ»

«Нас, дураков, обыкновенно утешают в таких случаях мудрые: „его“ не существует, но то, что он успел сделать, существует и будет существовать; а мол, многие ли люди имеют такую счастливую долю — не быть забытыми. Опять биток (с хреном для слезы) из человеческого самолюбьица. Да черт с твоею мудростью! Если „он“ не попусту жил, а создавал, так каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением „утешения“ примиряться с тем, что „он“ перестал создавать. Нет и не может быть покоя, нет и не должно быть утешений — это дрябло».

Из письма М. П. Мусоргского В. В. Стасову от 2 августа 1873 года

Это «Прогулка», но в каком измененном звучании! Зыбко, трепетно, мертвенно ровно звучит чередование фраз в верхнем и нижнем регистрах. Оно уже не напоминает запев и хоровой подхват, скорее, это действительно диалог, в котором Стасову слышался разговор Гартмана с Мусоргским. Легкое тремоло, образующее фантастически-призрачную хроматическую линию, напоминает явление призрака царевича Димитрия в сцене кошмаров Бориса (опера «Борис Годунов»). Но оно сходно и со звукописью мерцания свеч (как в одном из куплетов песни Марфы «Исходила младешенька» в «Хованщине»).

Диалог заканчивается примиренно-светлым утверждением мажорной тональности, снимающим безысходность трагического мироощущения.

Эта пьеса, с одной стороны,— «рефрен» сюиты, очередное возвращение главной темы. С другой стороны, она преображается настолько, что воплощает новый художественный образ. Вместе с предыдущими «Катакомбами» образуется цельная двухчастная картина, своеобразный диптих.

«ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ»

«...Для меня важная статья — верное воспроизведение народной фантазии, в чем бы она ни проявилась, разумеется, доступном только музыкальному творчеству. Вне этой художественной верности я не признаю сочинение достойным...»

Интервал:

Закладка: