Татьяна Попова - Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века

- Название:Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1976

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Попова - Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века краткое содержание

Книга известного музыковеда, автора многих популярных книг для детей, предназначена в помощь тем, кто посещает занятия факультатива по музыке.

В первой части книги в доступной, увлекательной форме автор ведет разговор об основных выразительных средствах, о жанрах в музыке.

Вторая часть посвящена описанию жизни и творчества великих зарубежных композиторов прошлого: Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена.

В конце книги помещены краткий словарь музыкальных терминов и список рекомендуемой литературы.

Книга Т. В. Поповой адресована учащимся старших классов.

Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

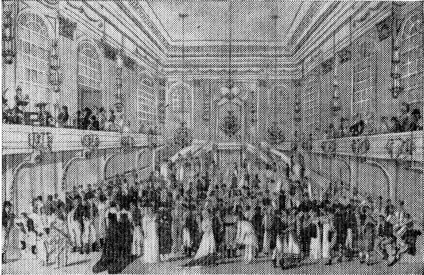

Вена. Большой зал редута. Здесь 7 мая 1824 г. прозвучала Девятая симфония Бетховена.

Небывалым новшеством оказалось введение в финал симфонии хора с солистами-певцами на слова оды Шиллера «К радости». В этой оде Шиллер воспевал свободу, но в свое время заглавие оды было изменено цензурой. Несомненно, что Бетховен знал об этом. «Если слова связаны, то по счастию еще свободны звуки, эти полновластные заместители слов», — читаем мы в «Разговорной тетради» этого периода.

Закончил Бетховен свою Девятую симфонию в феврале 1824 года, в возрасте 54 лет, за три года до смерти. Но по существу это произведение явилось результатом работы не одного года, а всей жизни композитора, итогом его творческого пути. Примечательно, что еще в 1792 году, в Бонне, композитор собирался положить на музыку шиллеровскую оду «К радости». Из черновых нотных тетрадей 1813—1817 годов видно, что замысел Девятой симфонии возникал и рос постепенно. В частности, прообразы знаменитой темы «К радости» можно встретить в песне «Круг цветочный» и в Фантазии для фортепиано с оркестром (соч. 80).

7 мая 1824 года симфония была исполнена в первый раз в Вене. Оркестром дирижировал Умлауф. Бетховен стоял у рампы, давал темпы для каждой части, хотя к тому времени он совершенно потерял слух.

Публика устроила композитору шумную овацию. Но Бетховен не слышал грома аплодисментов и не догадывался о происходившем в зале до тех пор, пока одна из певиц, взяв его за руку, не повернула лицом к публике.

Однако успех Девятой симфонии не был прочным. Когда через несколько дней концерт попытались повторить, зал был пуст больше чем наполовину.

Одиночество и нужда снова стали уделом великого композитора. 26 марта 1827 года, после длительной и тяжелой болезни, Людвиг ван Бетховен скончался.

Вена, относившаяся безучастно к болезни Бетховена, была потрясена его смертью. Многотысячная толпа провожала его останки на кладбище. В этот день были даже закрыты учебные заведения.

Сонаты и симфонии

Творческое наследие Бетховена огромно. Композитор писал во всех жанрах. Он любил вокальную музыку, часто сочиняя романсы и песни (их он написал 80), вокальные полифонические пьесы (каноны), отдельные хоры и монументальные хоровые циклы (мессы), обрабатывал песни разных народов. Помимо оперы «Фиделио», не раз писал музыку к театральным пьесам и балетам. И все же на первом месте у него музыка инструментальная. В особенности сонаты и симфонии. Подобно своим великим предшественникам, Гайдну и Моцарту, Бетховен мыслил преимущественно «сонатно». Вот почему его наиболее глубокие и смелые замыслы сосредоточены главным образом, в области сонатно-симфонических форм.

В лучших своих симфониях Бетховен воплотил героическую борьбу народных масс. В сонатах для фортепиано, в сонатах для скрипки с фортепиано многосторонне раскрывается внутренний духовный мир великого художника.

Рассмотрим первую часть «Патетической сонаты». Как и многие произведения Бетховена, она открывается величавым медленным вступлением, своего рода трагическим прологом, построенным на ярких динамических контрастах.

Мощным и тяжеловесным аккордам в низком регистре противопоставлены здесь «ответные» мелодические фразы (в среднем регистре) с характерными для них выразительными, «говорящими», как бы умоляющими интонациями.

Вслед за медленным вступлением следует быстрая часть — сонатное аллегро. Главная его тема — энергично устремленная, напористая — насыщена глубоким драматизмом.

Ярким контрастом звучит вторая лирическая тема. Мужественной и драматически устремленной первой теме, развертывающейся как единый могучий порыв, противопоставлена здесь музыка напевно-лирического характера. Это как бы взволнованный диалог двух голосов: высокого и более низкого.

А далее сперва тихо, затем все громче и громче звучит, постепенно расширяясь, новая тема, могучая и мужественная, как и первая, но более светлая [37] Некоторые теоретики музыки считают ее второй побочной, другие — заключительной партией.

.

Небольшое заключение на музыке главной темы завершает экспозицию. И неожиданно снова звучит суровая величавая музыка медленного вступления. За ней следует разработка. Как всегда, она основана на столкновениях ранее звучавших тем, их сочетаниях и напряженной борьбе.

Позднее возвращаются все темы экспозиции. Трагическая музыка медленного вступления завершает всю часть.

Суровый, мужественный характер сохраняется и в напевной медленной части. Ее содержание — сосредоточенное раздумье. Яркие контрасты характерны и для третьей части, построенной на интонациях народных песен.

Уже упоминалось, что некоторые сонаты начинаются с медленной части. Среди них — бетховенская «Лунная» соната. Горячий поклонник бетховенского творчества, поэт Рельштаб усматривал в первой части прекрасную картину лунной ночи на Фирвальдштадтском озере в Швейцарии. Действительно, равномерно пульсирующие триоли на всем протяжении первой части сонаты создают мягкий, сумрачный гармонический фон, вызывающий у слушателя представление о спокойном шелесте листвы или же размеренном всплеске волн.

С первых же тактов медленной лирической части «Лунной» сонаты, этого своеобразного «ноктюрна» начала XIX века, на мягком фоне равномерного колыхания глубоко в басах звучит певучая задушевная мелодия. Ей отвечают горестные возгласы, словно родящиеся из взволнованных интонаций живой речи.

Глубокая задумчивость, грусть, тревожные сомнения сменяются порой моментами светлой надежды, мечтаниями о счастье, трепетными порывами. Но далее звучание снова становится все более тревожным и напряженным, подготовляя возвращение основной темы (реприза). Ярким контрастом звучит в дальнейшем небольшая оживленная вторая часть — Аллегретто. Своей просветленной окраской и грациозной танцевальной ритмикой она как бы разряжает напряженную предгрозовую атмосферу первой медленной части скорбно-элегического характера.

Но просвет длится недолго. Грациозное Аллегретто без перерыва переходит в яростный головокружительный вихрь финала — картину «дикой ночной бури», по словам Ромена Роллана.

Широко развитый финал «Лунной» сонаты — пламенное Престо — насквозь проникнут героико-драматическим началом, мятежным и страстным духом борьбы. Именно в этом финале с наибольшей силой выявлено действенное, драматическое начало произведения.

Через весь финал «Лунной» сонаты проходит динамическая линия постепенно возрастающего напряжения, достигающего наивысшей точки в заключительном разделе (коде). Соната заканчивается утверждением мужественной воли к борьбе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: