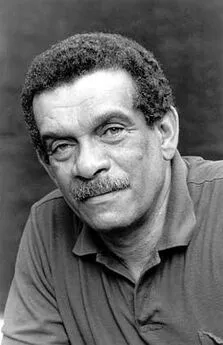

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я тихо встал с постели. Чтобы никого не разбудить, сел у окна. И время начало плавиться и растекаться. Дальнее стало близким — рукой подать. Я прикоснулся к нему, и оно вобрало меня всего.

Минск. Зимняя ночь 1948 года. Утро с 12 на 13 февраля было особенно темным и стылым. Возможно, оно осталось таким в моих замороженных ощущениях четырнадцатилетнего пацана. В то утро мама не разбудила меня в школу, как это делала всегда. Напротив, увидев, что я проснулся, произнесла необычное — что сегодня в школу не пойду.

В это утро тревога растекалась по всем углам квартиры. Я затрепетал ею, как сверхчувствительная мембрана. Стало почему-то страшно. Не одеваясь, я вышел в ночной рубашке на кухню. Папа и наш сосед по квартире Цваня Кипнис, театральный художник Минского еврейского, к тому времени уже не существующего театра, говорили о чем-то вполголоса. Увидев меня, замолчали.

Этим утром в городе был найден изувеченный труп Соломона Михоэлса.

Пол квартиры был ниже уровня асфальта за окном, и моя голова чуть возвышалась над подоконником и тротуаром Комсомольской улицы, на которой стоял наш дом.

Где-то там, далеко, живут, увы, без меня ставшие дорогими Москва, Ленинград. В этих городах осталась моя душа, там она созревала, обретала форму, напитывалась впечатлениями, ранее мне незнакомыми, обогащалась каждодневным соприкосновением с ними, с их грозной тяжеловесной историей, живущей, несомненно, в порах камня и гранита, схороненной в их улицах и проспектах, переулках. Отраженной в их реках и каналах, в небесном куполе над ними.

Окно было большим, как витрина, и, если прижаться левой щекой к стеклу, скосив взгляд вправо, можно было видеть на пересечении нашей улицы и возрождающейся центральной магистрали имени Ленина — кого же еще — вырастающее первым на удобренной человеческим пеплом и обильно политой слезами земле здание Министерства государственной безопасности (МГБ). Огромное над развалинами, желтенькое, веселенькое, с размахом крыльев на два квартала, с «античным» фронтоном на жирных колоннах с завитушками псевдокоринфских капителей и с необъяснимой, на крыше, под самым небом, беседкой-ротондой, вроде бы как для благочестивого чаепития.

Злые языки клеветали шепотом, что в этой беседке советский гауляйтер Минска Лаврентий Цанава устроил пыточную камеру, чтобы вопли истязаемых кратчайшим путем достигали подножия трона Спасителя. А в подвалах под ней — расстрельные коридоры. Чего только люди не говорят.

Молва не ошибалась. Убийство Михоэлса было еще одним в ряду сотен тысяч кровавых преступлений Кремля. Труп был раздавлен колесами тяжелого грузовика и выброшен на одной из боковых улиц ночного города, где и был обнаружен утром каким-то гражданином.

За выполнение боевого задания Лаврентий Цанава был награжден высокой правительственной наградой — орденом Боевого Красного Знамени.

Мне и моему брату в эти дни было запрещено подходить к окну, задернутому плотной шторой, как театральным занавесом, за которым был разыгран последний акт человеческой трагедии великого актера. За два года до злодеяния народный артист СССР Соломон Михоэлс был удостоен Сталинской премии, а спустя два года — государственных похорон. У гроба на обтянутых красным шелком подушечках светились советские ордена убиенного, орден Ленина в том числе. Словом, «жила бы страна родная, и нету других забот» под лозунгом то ли угрожающим, то ли утешающим, то ли строго предупреждающим: «КОММУНИЗМ НЕИЗБЕЖЕН!».

Действующие лица и исполнители трагедии:

Автор сценария: Кремль и его обитатели (плагиат практики властвующих тиранов от Нерона до Гитлера и Сталина).

Убийца: Лаврентий Цанава, министр МГБ Белоруссии.

Жертвы: Соломон Михоэлс, Владимир Голубов (сопровождающий С.М.).

Статисты: Им несть числа.

У этого окна я взрослел.

Сидя на низкой табуретке, обняв голову ладошками, уперев локти в узкий подоконник, я наблюдал жизнь послевоенной улицы. Прижимаясь сплющенным носом к прохладному стеклу, я воображал себя рыбой, которую часто видел в магазине на улице Карла Маркса, куда мама брала меня с собой. Злато-зеленая в мозаике разноразмерной чешуи, она называлась «зеркальный карп». Карп упирался носом в стекло огромного, как мне казалось, аквариума, чуть заметно шевеля хвостом. В его выпученных, с мутной поволокой глазах отражались размытые тени (вот почему зеркальный-то) тех, кто уже уготовил ему «фаршированную» судьбу, украшенную кружочками вареной моркови и вкрутую сваренного яйца.

Меня фаршировать никто не собирался. Напротив, я всечасно чувствовал за своей спиной громаду родительской любви и обожания. Глядя в окно, я мечтал. Мои мечты были невероятными, но я их забыл. Наверное, оттого, что все сбылись.

Не поднимая высоко головы, я мог провожать взглядом снующие туда-сюда ноги прохожих. Их обувь не отличалась многообразием: весной большей частью кирзовые сапоги, иной раз офицерские хромовые, реже ботинки, зимой и осенью валенки и калоши или чуни на портянку. Часто, раскачиваясь, как на качелях, проплывали, словно в рапидной киносъемке, люди на костылях или проходили тяжелой поступью на самодельных протезах. Иногда это были женщины, и тогда мое сердце сжималось ужасом сострадания. Но самые страшные картины послевоенной улицы — инвалиды без ног на сколоченных из досок платформах на стальных подшипниках. Выставив вперед обрубленные култышки, отталкиваясь от асфальта деревянными колотушками, они с грохотом прокатывались мимо окна. Их лица оказывались на уровне моих глаз, и я в панике отстранялся, прячась за оконную гардину в страхе встретиться с глазами несчастных, как если бы был в чем-то повинен перед ними.

Летних впечатлений у окна у меня нет. Летом наша семья уезжала в далекую лесную деревню Купа, которая своей единственной улицей выходила из лесу к необъятному озеру Нарочь. В этой деревне проходили незабываемые летние месяцы моего отрочества.

Вспоминая далекое, сразу слышу шумы и запахи времени, и тут же из них рождаются, словно фантомы, зримые образы быта, события, люди. В избе, в которой мы жили, стоял густой устойчивый запах, который описать словами невозможно. Он был спрессован и настоян десятками лет на множестве его составляющих «ингредиентов». Охразолотистые стены из тесаных сосновых бревен, деревянный балочный потолок, пол из подвижных скрипучих половиц — все впитало в себя запахи жизни. Запахи приготовленной в русской печи пищи, не сравнимый ни с чем запах свежеиспеченного хлеба, домашнего скота, сеновала, ароматы окружных лесов, озерной свежести и утреннего тумана. Вот и сейчас этот неописуемый запах земного бытия обволакивает меня, проникает во все поры. Запах тишины, покоя мирной жизни. Запах сытости. Те, чье детство прошло в годы войны, поймут, о чем я говорю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)