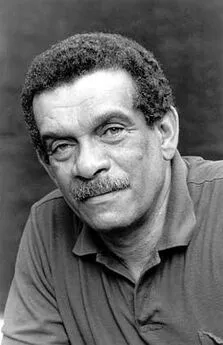

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне показалось, что я проснулся, но нет, лишь в слезах переплыл в другой круг.

Мне исполнилось тринадцать лет. Одним светозарным летним утром, когда в «ризе златистой заря простиралась над всею землею», я проснулся с особенным чувством радости жизни, разве что сравнимым с тем, которое пережил в предвоенное утро первомайского праздника. Решительно перешагнув через подоконник, как через порог, я вышел на Комсомольскую улицу. Пройдя несколько метров, повернул налево на улицу Карла Маркса и, уже никуда не сворачивая, дошел до Дворца пионеров, где к тому времени открылся детский кружок изобразительного искусства (ИЗО).

Этот шаг стал первым на долгом Пути постижения ремесла, по существу синонимом жизни. И сегодня, спустя семь десятков лет, продолжаю идти по этой, ставшей для меня столбовой, дороге.

Какая бесценная удача встретить в начале Пути нужного человека. Учителя. Таким для меня был и остался навсегда мой первый наставник Сергей Петрович Катков. Был он человек широкой, доброй души, щедрый любовью к нам, проницательный. Он понимал, что все мы, нас было в группе ребят шесть-семь, горячо его любим, и потому держался со всеми одинаково приветливо и внимательно, не давая поселиться в наших детских сердцах ревнивому чувству.

Летом Сергей Петрович вывозил нас на пленэр. Жива в памяти одна вылазка в Полесье, область, известную в Белоруссии своими непроходимыми лесами, болотами, торфяниками. Остановились в маленькой деревушке, со всех сторон окруженной лесами. Спали на сеновале большого гумна. Утром, поднявшись до восхода солнца, вышли с местным проводником. Назывался наш поход «По партизанским местам». Шли лесом, узкой, с завалами звериной тропой. Через несколько часов пути порядком устали, решили передохнуть, и тут стало ясно, что наш проводник потерял дорогу. Но мы не очень обеспокоились, с нами был Сергей Петрович. У него, недавнего офицера советской армии, был компас, но он решил все же сразу возвращаться в деревню, не зная, сколько времени может занять обратный путь. Неожиданно мы вышли на вырубку с двумя строениями, добротно сложенными из тесаных бревен. Они были сделаны основательно, как строят люди избы для жилья надолго, но почему-то с конусообразными крышами. Наш проводник был растерян. Он оказался здесь впервые. Было очевидно, что место, нежилое, давно покинутое, начало зарастать лесом. Вошли внутрь первого строения, оно было пусто, земляной пол весь пророс травами. Сергей Петрович, внимательно обойдя пространство, нашел солдатскую винтовку без затвора, что ему показалось очень странным. Войдя во второе строение, увидели там два истлевших человеческих трупа. Сергей Петрович остановил нас и с проводником решил обследовать останки. Один скелет можно было опознать как женский по волосам, был он в гимнастерке, достаточно сохранившейся, и в кирзовых изжеванных или изъеденных сапогах. В нагрудном кармане Сергей Петрович нашел документы женщины, на которых можно было еще что-то разобрать. Они были привезены в Минск.

Какая драма разыгралась в глухом лесном поселении, останется тайной навсегда. Проводник рассказывал, что за годы войны немцев у них не видели, и ни о каких боевых действиях партизан никто не слышал. Что ближайший немецкий гарнизон находился за несколько десятков километров, то ли в Мозыре, то ли еще где-то. Приходили, говорил он, в деревню лесные люди, уводили скот, требовали муку, называли себя партизанами.

Перед заходом солнца мы благополучно вернулись в деревню.

Наконец я вынырнул из призрачных сновидений. Не вполне уверенный, где настоящая реальность: или пережитые мною видения, или я, сидящий на стуле у окна. Кто скажет?

Реплика.

На излете двадцати пяти лет от роду, не так-то рано, мне предстояло сделать шаг в свое будущее. Оступиться было никак нельзя, не простится. С повернутой назад головой пускаться в Путь глупо. Гони прочь расслабляющие волю мысли, сказал я себе. Необходимо зарабатывать на жизнь семьи, к тому же возрастающая с каждым днем потребность начать работу, применить на практике, наконец, навыки ремесла, приобретенные за одиннадцать лет обучения.

* * *

Одевшись, наспех позавтракав, я вышел из дому и направился в Союз художников. Откладывать больше было нельзя. Нужно было предстать.

Эту организацию и жизнь художников в Белоруссии я знал сызмальства. Знание это я получал в родительском доме, как говорится, из первых рук. Мой бедный отец, миролюбивый, добрый, мягкий человек, беспримерный труженик и верный солдат на поле брани «социалистического реализма», совершенно лишенный советской социальной приспособленности; терпеливый, но доведенный до отчаяния, мог взорваться и наговорить в порыве гнева слова, которые ему не забывались, — он был идеальной жертвой для хищников, жадною толпой стоящих не у трона — у кормушки. Союз художников, как и все творческие союзы страны, был выстроен по образцу главного учреждения — СССР. Карликовый, потому еще и более уродливый.

С такими мыслями я вошел в здание СХ. В предбаннике толпились творцы. Через головы впереди стоящих все они гурьбой сосредоточенно читали приколотые на стенде машинописные страницы. Я полюбопытствовал. Это были «литературно сформулированные» готовые названия картин, предлагаемых отделом культуры ЦК и министерством культуры БССР к грядущей республиканской выставке.

Чтобы сегодняшний читатель мог понять хотя бы что-нибудь, поясню. Художник, выбравший какой-либо сюжет из названных, к примеру: «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока на душу населения», может предложить художественному совету эскиз для заключения договора на картину. Договор — это аванс, и позже, когда будет автором изготовлен высокохудожественный продукт на заданную тему, — полный расчет. Тут же на стенде были приколоты фотографии реальных Героев Социалистического Труда, колхозниц и доярок, с предложением написать их портреты с оплатой командировочных к месту их жительства и трудовых подвигов, с обильными белорусскими ужинами, орошаемыми местной самогонкой.

Я вышел на улицу совершенно раздавленный. Такого уровня рабства я все же не предполагал. Мне стало ясно, что никогда на это не подпишусь, не положу добровольно голову на эту гильотину. Не смогу участвовать в бесовском блуде, быть иллюстратором пропагандистской пошлости. Уж если иллюстрировать, решил для себя, то лучше литературу. И пошел по другому адресу.

По дороге вспомнил о счастливом, уже давнем визите в издательство детской литературы в Симферополе. Воспоминание взбодрило меня, и в приподнятом настроении я подошел к Дому печати. Поднялся на этаж, где находилась редакция. Меня встретили приветливо, как желанного гостя. Я сразу получил два предложения. Мог ли знать, что этот шаг через двадцать лет приведет меня к решению покинуть страну?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)