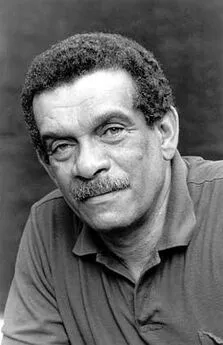

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воистину сюрреализм нашей эпохи может посрамить всех художников этого направления вместе взятых! Уезжая из Белоруссии навсегда (в чем не было ни малейшего сомнения), не надеясь когда-либо в будущем увидеть пейзаж моего детства и юности, я, лишенный гражданства за четырнадцать лет до того, был приглашен почетным гостем на родину. Хочу напомнить, что в год моего отъезда в эмиграцию велась яростная, с известным подтекстом полемика на страницах республиканской прессы: включать или не включать имя Шагала как белорусского художника в выходящий к тому времени том Большой Белорусской энциклопедии на букву «Ш»…

В июле 1994 года «я вернулся в свой город, знакомый до слез…». Спустившись по трапу к более чем скромному аэровокзалу, я удивился отсутствию самолетов на аэродроме. Кроме нашего, в чистом поле на большом расстоянии друг от друга «теснились» еще два. «Все флаги в гости будут к нам» — сказано было, увы, не про мой город Минск. В аэропорту меня встречал заместитель министра культуры Белоруссии. Министерская машина на скорости промчалась через город. Моя голова вертелась, как на шарнирах, вправо, влево, вперед, назад. Родные с детства места мелькали, как в сошедшей с ума киноленте. Вскоре машина выскочила на Витебское шоссе и через несколько часов остановилась у центральной, возможно, в те годы единственной, гостиницы города Витебска. Правительственный человек пожелал самолично показать мне приготовленный для меня номер. Мы поднялись на этаж. Я увидел, обалдел, потерял дар речи. Это был «сюит», «сделано в СССР», предназначавшийся до недавнего прошлого партийным бонзам высшего ранга, наезжавшим из столицы на свои высокоидейные собрания. Я слыхал, что такие «сюиты» были во всех областных центрах «необъятной родины чудесной». Увидел же своими глазами, естественно, впервые. Для этого надо было мне стать безродным эмигрантом. Направо от входной двери располагался актовый зал, занимавший, пожалуй, половину этажа. В центре зала — тяжелый массивного дерева стол, вокруг стола один к одному вплотную стояли такие же массивные, с высокими резными спинками тронообразные стулья. На окнах — свето- и звуконепроницаемые бархатные шторы. По периметру зала — филенчатые дубовые панели. Напротив, дверь в дверь с актовым залом, — спальня. Ложе этой спальни напоминало цирковой батут, на котором могли бы кувыркаться три партийных товарища с парт-подругами. В ванной комнате, метров десяти квадратных, в дальнем правом углу на чугунных ржавых лапах сиротливо стояла ванна. Я открыл кран. Долгая пауза. Затем послышалось урчание, которое, нарастая, становилось угрожающим. Трубы начало лихорадить, кран свистнул неожиданно высокой нотой и выплюнул сгусток ржавчины. Я открыл кран горячей воды. Он гордо молчал, оскорбленный предположением, что в нем может оказаться горячая вода. В той же ванной комнате я увидел замечательный объект: деревянный ящик с прибитой сверху планкой. С такими ящиками когда-то ходили чистильщики обуви, я их хорошо помню. На ящике стояла баночка с черным высохшим гуталином и обувная щетка, давно непригодная к употреблению. Я был взволнован и подумал, что если пересекусь с приятелем давних лет, ныне инсталлятором, Ильей Кабаковым, подарю ему идею сапожного ящика. Да что там ящика, весь свой витебский сюит в гостинице подарю. А то ведь пришлось мне на некоем форуме актуального, так сказать, искусства заглянуть в щелку, придуманную Кабаковым, чтобы увидеть номер люкс советской гостиницы. Дорогой Илюша, забыл ты все или притупилось с годами воображение…

Я попросил правительственного господина показать мне его номер. Он оказался напротив моего через коридор, нормальный человеческий. Я тут же предложил ему поменяться. Выражение на лице господина заместителя министра было таковым, словно я предложил ему подать в отставку.

Словом, из меня лепили звезду с не меньшим энтузиазмом, чем «бегущую крысу с тонущего корабля» в дни отъезда из Минска. За мной неотступно следовала белорусская хроникальная киногруппа «Татьяна», что раздражало моих бывших коллег. Это и понятно, меня вся эта канитель тоже смущала, но что я мог поделать?

Я решил пригласить в свой номер на ужин всех приехавших в Витебск художников из Минска. Такой шикарный царственный стол надо было использовать по назначению. Пришли все, в том числе и мои бывшие гонители. Я смотрел на них, и в еврейской душе моей не испытывал к ним иных чувств и эмоций, кроме «сочувствия и благодарности». Именно они сделали для меня то, чего не могли бы сделать друзья всем скопом.

Торжественное собрание по случаю праздника происходило в старом Витебском драматическом театре. Зачитывались приветственные телеграммы. В числе других мне, как французскому художнику (ха-ха), было предоставлено слово. Я сказал (даю в сокращении):

«Каламбур, начертанный когда-то на здании Витебского художественного училища — «Чтоб каждый так шагал, как Марк Шагал шагал», — сегодня приобрел содержание, выходящее за пределы остроумной игры слов, приобрел смысл поучительный и назидательный. <���…> Я не знаю в истории искусства периода, когда бы живопись была в такой мере унижена услужением корыстным, пошлым и часто преступным государственным, партийным интересам. Услужением идее распада и антигуманизма. Периода, когда из искусства с таким самоубийственным фанатизмом была бы изгнана человеческая личность, индивидуальность — объект многовекового традиционного внимания художников. <���…> На этом фоне островки искусства, фактом своего присутствия умножающие и питающие добрые чувства, притягивают к себе и влекут.

Имя одному из таких островов ХХ столетия — Марк Шагал.

Я вижу символический знак в том, что этот кусок белорусской земли обошло чернобыльское смертоносное облако. Где можно в бору найти незараженный белый гриб, из лесного родника испить глоток чистой воды, а в небе увидеть витающий романтический образ любви того, кто собрал нас сегодня всех вместе».

Сколько несносной патетики! Но из песни слов не выбросишь.

Что было из совершенно замечательного — это заключительное шоу на эспланаде перед старой Ратушей, сохранившейся со времен Шагала. Зрелище было придумано и выполнено Витебским цирковым училищем. Вечер был теплым, июльским. По зеленой поляне ходили девочки, наряженные в местечковые платья шагаловской молодости, с кошелями через плечо, полными горячих бубликов, и пели:

Купите бублички, горячи бублички,

Гоните рублички сюда скорей!

И в ночь ненастную, меня несчастную,

Торговку частную, ты пожалей.

Белые козочки пощипывали травку, и на растянутых канатах во дворе передвигались, балансируя скрипочками, евреи в черных сюртуках и шляпах. Когда совсем стемнело, осветились окна первого этажа Ратуши. В каждом окне на подоконнике сидел опять же в традиционном черном костюме и в шляпе еврейский скрипач. Звучала печальная еврейская мелодия. Затем осветился второй этаж, и тоже в каждом окне сидел музыкант. А затем — и третий этаж… И на высветившейся крыше сидел и играл все тот же шагаловский скрипач. Из-за Ратуши, подвешенный на воздушном шаре, в луче прожектора выплыл огромный портрет художника и, медленно уходя в черное небо, растворился в нем. Все, что в былое время в лучшем случае вызвало бы снисходительную усмешку у не совсем законченного антисемита, — этим зрелищем было возведено в ранг любви. Это не могло не тронуть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)