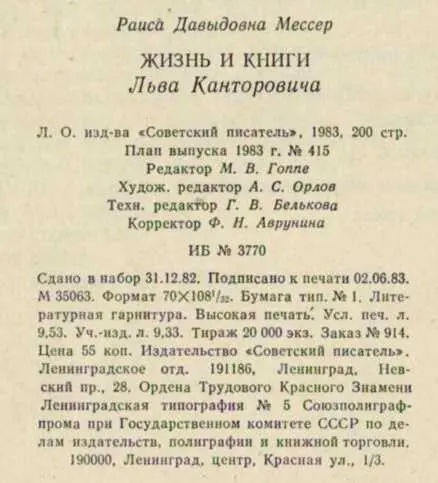

Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича

- Название:Жизнь и книги Льва Канторовича

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1983

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича краткое содержание

Рисунки, помещенные в книге, принадлежат самому Л. Канторовичу, который был и талантливым художником.

Все фотографии, публикуемые впервые, — из архива Льва Владимировича Канторовича, часть из них — работы Анастасии Всеволодовны Егорьевой, вдовы писателя.

В работе над книгой принял участие литературный критик Александр Рубашкин.

Жизнь и книги Льва Канторовича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потрясением для Кутана стало назначение его проводником через непроходимые горы сразу после возвращения к пограничникам. Поначалу он даже не поверил Андрею Андреевичу. «Они, наверное, ни на шаг не будут отходить от него, будут следить за ним. Начальник ничего не сказал об этом, но это какая-то хитрость урусов...» Перед нами коллизия не столько сюжетная, сколь психологическая. Кутан убеждается, что бойцы за ним не следят, доверяют ему, и он начинает разбираться, где правда.

По существу вся повесть — о духовном росте Торгоева, о том, как его воспитывают друзья-пограничники. Писатель уделяет внимание не только заглавному герою.

В беседах Андрея Андреевича с Винтовым, свидетелем которых становился и Кутан, высказаны мысли о специфике воспитательной работы на Востоке, о том, что люди здесь сочетают изощреннейшую хитрость с доверчивостью, непосредственностью. В повести есть изображение боевых эпизодов, полных опасности. И все-таки особенно пристально вглядывался писатель в изменения, происходившие в таких, как Кутан: ведь одни богачи, одни баи не в состоянии вести войну. Разрыв с Джантаем привел к пограничникам многих честных, по заблуждавшихся людей. «Они-то, эти люди, и есть самое главное в нашей работе, самая большая победа. Они помогут нам закрепить нашу связь с беднотой».

Этим и предопределен выбор главного героя, который учится преданности делу, взаимовыручке, человечности у своих новых друзей. В повести характеры пограничников, их поведение помогают лучше понять Кутана, а его отношение к ним проясняет их образы. Характеристика Кутана интонационно богата, меняется в зависимости от обстоятельств его жизни ритм повествования. В первых рассказах писатель стремился к сжатому выражению чувств, герои проявляли себя в основном через поступки, действие. Теперь мы знаем и как действует Кутан и о чем он думает. Настроения Кутана переданы в самом темпе повествования — замедленном, когда описывается жизнь его под байским ярмом, стремительном в сцене скачек, принесших Кутану победу и новое унижение. У победителя отняли коня, он не смеет войти в юрту, где идет пиршество, он вынужден бежать от басмачей, от расправы. В этих сценах драматизм обстоятельств подчеркивается лихорадочно-напряженным ритмом повествования.

Действие расцвечено описанием киргизской природы, пестротой обычаев кочевого народа, красками степных просторов. Звучат бешеные гортанные выкрики, свистят плетки. Зримое и эмоциональное описание этих степей, гор, долин связано с психологическим состоянием людей. Есть что-то неспокойное, угрожающее в описании заходящего солнца, кажется, взгляни на него Кутан, и он поймет, что не кончатся добром скачки: «Солнце опустилось совсем низко, верхушки гор багровели в его косых лучах, и красные блики сверкали на сбруе, одежде людей и блестящей шерсти лошадей».

Будто не одну, несколько жизней прожил Кутан. Ведь и в 1924 году, вспоминая погибшего русского командира (того, что выступал шесть лет назад на площади Каракола), Кутан еще спрашивает себя: «За что боролся русский командир? За что убил его русский кулак?» Не сразу порывает Кутан со старым. Не сразу отворачиваются от Джантая и недавние батраки. Впервые в произведении Канторовича появляются массовые сцены. В них тот же мотив — необратимого изменения в сознании люден. То, в чем убеждается молодой Кутан Торгоев, понимают теперь и старики, один из которых бросает вызов Джантаю Омаиову, прибывшему вместе с верными джигитами в аул: «Мы много мешали большевикам. Мы много мешали кзыл-аскерам. Мы были глупы и слушались баев. Мы думали, что в самом деле кзыл-аскеры такие же враги, как солдаты русского царя. Но прошло время, и мы поняли, где правда. Ты поздно пришел, Джантай».

Кутан все время убеждается, что слова у большевиков не расходятся с делами. Винтов не только агитирует его, но и дает мешок муки до будущего урожая. Закс под пулями приносит раненому воду в шлеме, Андрей Андреевич приносит ему в больницу шоколад. Но главное — писатель показывает равенство в отношениях Кутана и его товарищей. В значительной степени и Николаенко и Закс введены в повесть, чтобы подчеркнуть это. Они представляют одно поколение. Много общего в их мечтах. Через своих друзей Кутан постигает и в себе новое. «Им было по двадцати одному году, они были почти мальчиками и очень хорошими друзьями. Широкоплечий, невысокий и плотный Николаенко был донецким шахтером. Закс, стройный, юношески тонкий, смуглый от азиатского солнца, был слесарем из Орши».

Последовательно дан в повести идейный, духовный рост Кутана. Читатель видит эти изменения. Видит, как смелый боец становится агитатором, ездит по аулам и рассказывает «о Джантае и о себе самом», видит слезы на лице Кутана во время похорон погибшего в бою Закса. Конечно, Кутан, который спрашивал у Закса о Москве и даже пел по-киргизски: «Там город большой стоит... город Москва зовут», — эго совсем не тот молодой джигит, который во всем сомневался. Поэтому порой кажутся в повести излишними повторения того, что очевидно: «Он теперь много думал о вещах, которые раньше никогда не приходили ему в голову. Он вспоминал командира партизан, коменданта, пограничников и невольно старался подражать им. Природный ум и чутье помогали ему». Все так, но, думается, все эти выводы сами вытекали из сказанного.

Судьба Кутана, его образ были важны для писателя. Как показывают материалы архива Л. Канторовича, читателю еще предстояло узнать интересные подробности из жизни героя. Поскольку рукопись большого рассказа «Дорога на Тянь-Шань» осталась неопубликованной, о ней стоит сказать подробней. В рассказе восемь глав, и сейчас трудно установить, предшествовал ли он повести, является ее вариантом или написан позже (рукопись не датирована). Можно, однако, предположить, что именно после повести о боевой жизни героя на границе у автора возникла потребность раскрыть эту личность в мирной обстановке, в разносторонних жизненных связях. Некоторые эпизоды рассказа прямо перекликаются с повестью.

В первой главе рассказа — «Хан Манас» — дана большая сцена комсомольского собрания. Из главы видно, как интересовали молодого писателя все формы жизни и национальной культуры народа — его быт, нравы, предания и легенды. Канторович стремился передать рост классового и политического самосознания через сложное переплетение старого и нового. На собрании речь идет о герое киргизского эпоса Манасе, о его походах, о современном значении народной эпической поэзии, о сказителях и переводчиках на русский язык. Комсомольцы обсуждают удачные места прочитанных отрывков, ошибки в переводе. На собрание пришли и старики киргизы, под шляпами у них тюбетейки. Все собрание идет в обстановке споров. Небезынтересно сравнить эту сцену из рассказа с эпизодом в повести «Кутан Торгоев». Там напевает стихи проводник Амамбет. Он говорит командиру: «Замечательную вещь пою, понимаешь... Манас пою. Народный эпос киргизский». И он поет о бурной реке:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: