Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е

- Название:На разломе двух времён. 80-е

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5130-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е краткое содержание

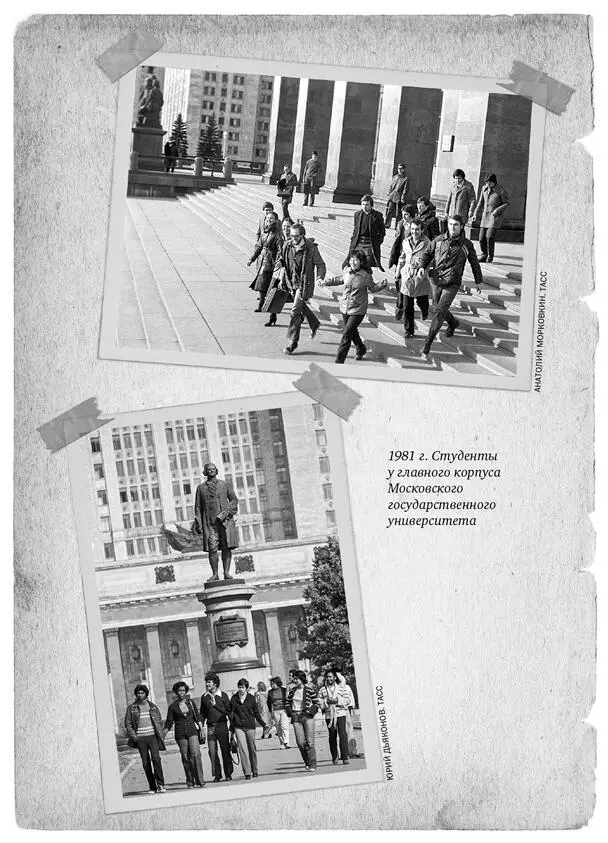

А раньше были советское детство, пионерлагеря, школа, техникум со стенгазетами и комсомольскими собраниями, учеба в МФТИ, «картошка», стройотряды, студенческое общежитие, работа инженером и первые поиски своего пути в кооператорстве и банковском бизнесе. Вся эта череда событий происходила на фоне исторических перемен, которые, набирая обороты, неумолимо вели к переломному моменту в жизни огромной страны – развалу СССР, разделившему нашу жизнь на до и после…

Книга – сборник биографических рассказов, личных писем и фотографий автора на рубеже 1980–1990-х годов. Это частные истории из недавнего прошлого нашей страны, такие знакомые для каждого, кто застал ту эпоху, и в то же время такие личные.

На разломе двух времён. 80-е - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Траурный митинг открывает Генеральный Секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов:

– Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины, пламенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства…

Процессия направляется к кремлевской стене.

12 часов 45 минут.

Гроб с телом покойного опускают в могилу».

В этот момент что-то упало и гулко грохнуло. То ли это был звук первого артиллерийского залпа, то ли гроб реально уронили, но вся страна вздрогнула.

Это не к добру…

Донецкий «Точмаш»

(Лето 1983)

Первая профессия, которую мне вписали в трудовую книжку, была токарь. После третьего года техникума нас направили наконец-то работать на производство. Я точил танковые снаряды на донецком заводе «Точмаш».

Чтобы из чугунной литой чушки получился сверкающий тонкой резьбой снаряд, болванка должна пройти через последовательный ряд двух десятков токарных станков. Сначала грубый резец первых трех станков снимал верхний слой окалины. На следующих станках сверло вытачивало сердцевину. Потом нарезалась резьба, одна снаружи, другая внутри. Накручивались какие-то медные кольца, вставлялся патрон, и уже где-то в дальнем конце огромного цеха снаряды укладывались в аккуратные деревянные ящики зеленого цвета с гербом и штампом «Министерство обороны СССР».

Меня поставили в самом начале этой цепи.

Это были первые три грубых станка, тут точность токаря была не очень важна, и сюда часто ставили новичков типа нас, практикантов. Но в то же время именно это место в самом начале конвейера сразу давило на тебя всей ответственностью. Если что-то шло не так, что-то ломалось или шел брак, вся цепь станков сразу останавливалась. И все работающие дальше по цепи токари-ветераны гулко кричали:

– Чего встали, что случилось?

Тут, на первых станках, ты не мог остановиться, не мог отойти, когда захотел. А станки все время ломались, иногда шел брак и потому нервы все время были на пределе. Мы жили тогда в рабочем общежитии, в трехстах метрах от проходной, и неделя превращалась в бесконечную череду рабочих смен с коротким перерывом на обед и сон. Мы очень уставали.

Только через месяц я наконец-то втянулся, разобрался в деталях, ведь у каждого токарного станка свой характер и свои привычки. Кого-то нужно гладить, кого-то бить кувалдой. Где-то нужен ключ, а где-то необходимо подлить масло. Когда я стал чувствовать все три станка, понимать их характеры и нрав, дело пошло. Я даже научился бороться с монотонностью рабочего процесса, читая про себя стихи. Хорошо шел Маяковский: «Облако в штанах», «Про это». Я даже стал привыкать к работе, нервная и физическая перегрузка стали уходить. Но все равно внутреннее ощущение, что монотонная тяжелая работа, поточная линия производства и вообще рабочая специальность – не мое, нарастало. В те дни, работая токарем на заводе «Точмаш», я и принял окончательное решение, что после техникума поеду поступать в институт.

Нужно менять жизнь кардинально.

Однако времени на серьезную подготовку уже почти не было. Производственная практика должна была закончиться зимой, и до экзаменов в институт осталось бы только три-четыре месяца. Этого мало, чтобы подготовиться к поступлению в хороший вуз. А ведь нужно было еще писать техникумовскую дипломную работу. Последние два года нам не преподавали ни математику, ни физику, а они мне были нужны. Начиная с третьего курса нас учили специальным предметам: металловедению, гидравлике, электротехнике и прочему. В общем, из нас готовили токарей, а мне нужна была математика и физика, так как я уже задумался о Москве.

Была ночная смена, когда от усталости, недосыпа и просто по невнимательности тяжеленный танковый снаряд свалился мне на руку. Носилки, заводской медпункт и переполох цехового начальства – так закончился мой непродолжительный трудовой опыт!

Это была случайность, оплошность, обычная производственная травма, но именно она дала мне столь необходимые полгода свободного времени для подготовки к вступительным экзаменам в институт. Наверное, это был знак – пора ставить точку и начинать новую жизнь.

Журнал «Квант»

(Зима 1983–1984)

Из всех советских журналов моим любимым был «Квант».

В конце каждого номера я находил главное, то, ради чего и выписывал этот журнал, – задачи по математике и физике, предлагавшиеся в прошлые годы на вступительных экзаменах в ведущих технических вузах СССР, как областных центров типа Томска, Киева, Ленинграда, так и столичных, включая МГУ, МИФИ и МФТИ. Там были примеры экзаменационных задач уже давних, 1970-х годов, но были и совсем свежие – за 1980-й, 1981-й, 1982-й. Сначала шли сами задачи, а в конце ответы к ним. Решая их, ты мог как бы поэкспериментировать, ответить на вопросы: что тебе по силам? Куда ты смог бы поступить?

И вот, взявшись за их решение, я постепенно стал чувствовать и осознавать градацию советских институтов. Чем «столичнее» и именитее был вуз, тем сложнее были вступительные задания.

Искусство составления задач по математике и физике для вступительных экзаменов тех лет до сих пор для меня великая загадка! Как можно придумать абсолютно новую задачу, скажем, по стереометрии? Да еще такую, чтобы заранее ее невозможно было даже представить? Но главное, придумать задачу нужно было так, чтобы ее уровень сложности четко соответствовал уровню престижности вуза, для которого она предназначалась! Я до сих пор не знаю, кто эти люди, работавшие над составлением вступительных задач, но уровень их мастерства был непревзойденным.

Я начал свои попытки с самых простых задач по математике, предлагавшихся на экзаменах в областные вузы типа Донецка, Ростова или Орла. Но быстро понял, что с ними я справляюсь легко. Чуть сложнее были задачи для университетов Киева, Томска или Новосибирска. Еще сложнее были задачки в ленинградские вузы.

Но особняком стояла, конечно, Москва!

Уровень сложности задач практически любого московского вуза в те годы был на порядок выше уровня сложности всех томских, новосибирских и киевских вузов вместе взятых.

Когда, пытаясь решать «московские» задачи, я вдруг понял, что они мне по зубам… я и принял, возможно, самое важное решение в жизни: я поеду поступать в Москву! В тот момент я уже не рассматривал другие варианты. Если ты способен решать «московские» задачки, зачем размениваться на что-то еще?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: