Михаил Макеев - Николай Некрасов

- Название:Николай Некрасов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-04000-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Макеев - Николай Некрасов краткое содержание

Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать «компрометирующие» обстоятельства, открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта, название произведения которого «Кому на Руси жить хорошо» стало сакраментальным вопросом.

[Адаптировано для AlReader]

Николай Некрасов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

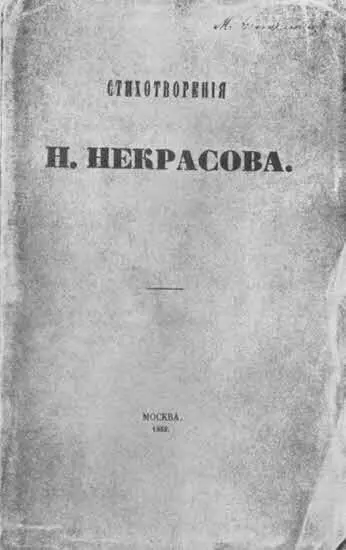

Этот успех вынудил, наконец, и старый круг друзей (за исключением Герцена, который, признавая талант Некрасова, всё-таки был скуп на похвалы) признать в Некрасове первого и самого значительного поэта своего времени. Так, Лонгинов писал: «Едва ли это не самая многознаменательная книга нашего времени». Тургенев: «Что ни толкуй его противники — а популярнее его нет теперь у нас писателя — и поделом». Анненков самому Некрасову в письме от 25 июля 1856 года признавался: «Стихотворения Ваши я считаю единственными серьезными поэтическими произведениями нынешнего времени». Отклики прессы были разными, но во всех случаях отмечались самобытность таланта Некрасова, его первостепенное значение в русской литературе.

Было, однако, нечто особенное в реакции публики на эту книгу, по сути, с самого начала делавшее не важными отклики «экспертов», знатоков. Если старшее поколение «Современника» признавало достоинства, авторитетно соглашалось, что это стихи большого поэта, то поколение молодое просто безоговорочно влюбилось в эту книгу и вместе с ней в автора. Если «неправильный», с точки зрения Некрасова, молодой человек Толстой мог в глаза сказать о его стихах: «Первое [стихотворение] превосходно. Это самородок, и чудесный самородок, остальные все, по-моему, слабы и сделаны, по крайней мере, такое произвели на меня впечатление, в сравнении с первым», то «правильный» молодой человек Пыпин написал Чернышевскому 30 июня следующего года: «Когда увидишься с Некрасовым, передай ему мое глубокое почтение от моего лица и за многих других лиц. Поблагодари его за книжку стихотворений, доставляющую истинное наслаждение читателям. Здесь один господин чуть не отнял у меня его портрета. Представь, что здесь стихотворения Некрасова списываются целой книгой… и за переписку установлена уже известная, постоянная цена». Другой молодой человек, Чернышевский, уже становящийся вождем этого поколения, не просто хвалит Некрасова, не просто ставит высоко: «Вы одарены талантом первоклассным, вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова». А уже после выхода книги Чернышевский пишет: «Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не идут ни в какое сравнение с Вами»; «Надобно желать гораздо большего, надобно желать, чтобы мы были принуждены забыть для Вас о Пушкине, Лермонтове], Кольцове». И он объявляет Некрасова своего рода достоянием нового общества: «Вы теперь лучшая — можно сказать — единственная прекрасная — надежда нашей литературы». Не просто лучший (лучше Пушкина и Лермонтова), но единственный поэт! Чернышевскому вторит Пыпин: «Да! Теперь Некрасов единственный поэт, которого может слушать порядочная публика!» Единственный! Поэт, который на самом деле такой же молодой, как его читатели, даже если жалуется на усталость. Это единственный поэт, которого новая публика готова взять с собой в открывающееся будущее. «Помните, однако, что на Вас надеется каждый порядочный человек у нас в России», — уговаривает Некрасова Чернышевский.

Зачем поэту нужна критика, если у него есть такие читатели? Что значит мнение «экспертов», знатоков, если масса людей не просто получает удовольствие от его стихов, но начинает будто бы жить с ними, посвящает его творчество в достояние всякого порядочного человека? От своей второй книги Некрасов получил гораздо больше, чем когда-то надеялся получить от сборника «Мечты и звуки»: не признание «гением» собратьями-поэтами и не покровительство просвещенных меценатов, но преданность и любовь массы людей, для которых поэзия — не просто буквы на бумаге, но спутник в их деяниях, оракул, говорящий истину о мире и жизни. Некрасов «обошел» их всех — экспертов, ценителей изящного, либеральных литераторов, обретя свою публику, которая и вознесла его на вершину, покоренную совсем немногими русскими поэтами.

Все эти новости Некрасов узнавал, уже находясь за границей, где его и настигла слава. Перед отъездом он выдал Чернышевскому своеобразный документ, в котором определялись его права и обязанности по изданию «Современника», делавший его почти полноправным редактором. При этом, конечно, Чернышевский должен был советоваться с Некрасовым по наиболее важным вопросам, но сам факт был очень значимым на фоне сохранявшегося в журнале противостояния. Очевидно, баланс начал нарушаться в пользу Чернышевского. Кроме того, собираясь за границу, Некрасов поручил финансовые и хозяйственные дела журнала двоюродному брату своего соредактора Ипполиту Александровичу Панаеву (правда, до 1860 года тот еще будет делить их с прежним распорядителем Вульфом), своему хорошему приятелю. Уезжая, поэт именно ему передал кассу «Современника».

Поездка планировалась давно. Некрасов ехал проконсультироваться с европейскими врачами. Были и другие цели, некоторые из них конкретные — к примеру, повидаться с Герценом и объясниться с ним по поводу огаревского дела (Герцен, несмотря на активное посредничество симпатичного ему Тургенева, встретиться отказался и слушать объяснения не захотел), другие менее определенные: посмотреть Европу, прогуляться (благо средства позволяли путешествовать с комфортом), в конечном счете отдохнуть от журнальной работы, конфликтов и в целом от бурной российской жизни. «Хорошо выскочить из своего муравейника и вдруг очутиться среди людей, которым до нас ровно никакого дела нет», — написал Некрасов Толстому в одном из первых писем из-за границы.

Выехал Некрасов 11 августа. Проехал Берлин, посетил Вену, где встретился с ожидавшей его Панаевой. В сентябре они приехали в Италию, немного пожили в Венеции, а 20 сентября (2 октября) прибыли в Рим, где задержались до начала следующего года. Немного попутешествовали по Италии, ездили во Флоренцию, Неаполь, посещали небольшие города. Некоторое время провели в Париже. Всего Некрасов пробыл за границей почти год, вернувшись в Россию в конце июня 1857-го.

Европа, в том числе Италия, не представлялась Некрасову «священной землей» — ни в эстетическом, ни в политическом смыслах. Он ехал не поклониться ее святыням, но «посмотреть», не рассчитывая испытать никаких восторгов. Суждения Некрасова об архитектуре, облике городов, в которых он бывал или жил, могут показаться достаточно сдержанными и часто поверхностными: «Вена удивительно красива, великолепна и чиста»; «Какая прелесть Венеция! Кто ее не видал, тот ничего не видал. Описывать скучно и некогда…»

Он осматривал достопримечательности, выбирая часто весьма мрачные или необычные: «В Ферраре забрел я в клетку, где держали Тасса, и целый день потом было мне очень гадко. Вся стена исцарапана именами приходивших взглянуть на тюрьму Тасса (то-то много ему от этого радости!). Я не посмел нацарапать своего имени там, где, между прочим, прочел имя Байрона, а хотелось». Дружинину коротко изложил впечатления сразу от нескольких городов: «Венеция стоит того, что о ней писали разные великие и не великие люди. Волшебный город — ничего поэтичнее даже во сне не увидишь, наглотавшись хашишу! Флоренция также недурна. С Римом я еще мало знаком, но, право, шататься по Колизею в лунный вечер — дело недурное: этим я покуда занимаюсь в Риме, да еще хожу по вечерам в оперу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: