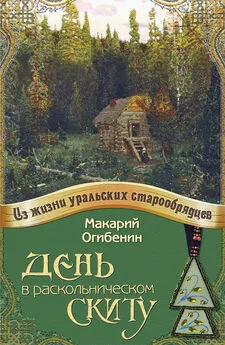

Макарий Огибенин - День в раскольническом скиту

- Название:День в раскольническом скиту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макарий Огибенин - День в раскольническом скиту краткое содержание

Текст подготовлен на основе оригинального издания, вышедшего в Санкт-Петербурге в 1902 году.

Также в книгу включён биографический очерк «Исполнил клятву Богу…», написанный внучкой автора Татьяной Огибениной. В качестве иллюстраций использованы фотографии из семейного архива Огибениных.

Адресовано краеведам, исследователям истории и быта староверов и всем, кому интересна история горнозаводского Урала.

День в раскольническом скиту - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Седьмого апреля того же года переведен в Богоявленский кафедральный собор Екатеринбурга. Из воспоминаний Наталии Макаровны:

«От природы у папы был могучий бас. Работая в Свердловске, я встретилась с человеком, который, будучи регентом хора, знал папу. Он рассказал, что когда отец пел, то в окнах собора (на площади 1905 года) дрожали стёкла».

В тот же год 27 июня М. М. Огибенин переведён в Христорождественский собор Кыштыма. Далее был Курган, служба в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь в 1909 году родился мой папа, Владимир Макарович Огибенин. Всего родилось в семье О. К. и М. М. Огибениных пятеро детей: Алексей (1904-1939), Владимир (1909-1987), Наталия (1914-2001), а между Алексеем и Владимиром – Вася (умер трёх лет от роду) и Коля (умер годовалым).

Владимир Макарович Огибенин. Верх-Нейвинск. Мамин дом. 21 июня 1937 года. Карандаш

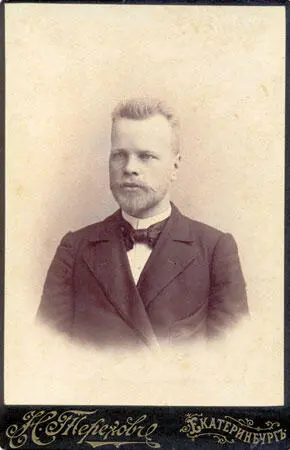

Макарий Мартинович Огибенин

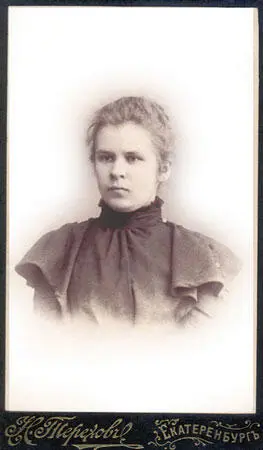

Ольга Ксенофонтовна Огибенина (Багарядцева)

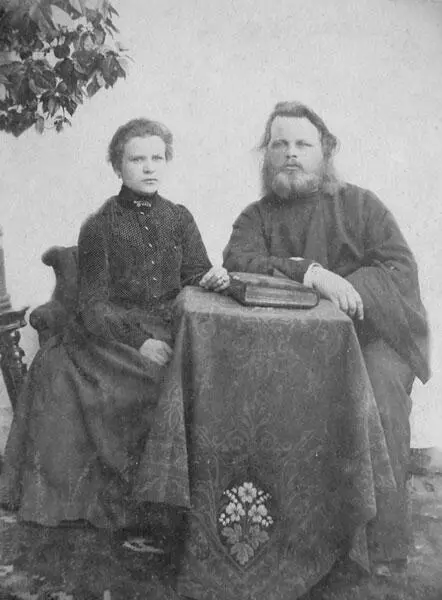

Макарий Мартинович и Ольга Ксенофонтовна Огибенины

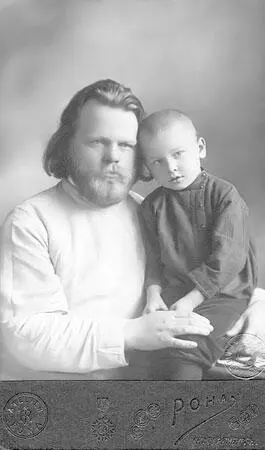

Макарий Огибенин с сыном Алексеем. Екатеринбург, 1909 г.

Впервые приехав с моими сыновьями в Курган 12 июля 2012 года, мы могли поклониться лишь месту, где находился построенный в 1834-1845 годах собор Рождества Пресвятой Богородицы. До нового места службы дед с семьёй добирался, думаю, по железной дороге, ведь она соединила Челябинск с Курганом ещё в октябре 1893 года. В те давние времена Курган входил в Тобольскую губернию. Улица, на которой был расположен пятиглавый Богородице-Рожденственский собор, называлась Троицкой.

Хотелось бы войти под его своды, представив, как заполняло его пространство мощное звучание роскошного баса Макария Огибенина… Но, к сожалению, не сбыться этому, ибо собор постигла участь десятков тысяч российских храмов. В 1931 году собор был закрыт. В главном культовом сооружении города разместили артель со знаковым названием – «Культура», занимавшуюся изготовлением музыкальных инструментов.

Новая власть стремилась уничтожить веру, а исполнители её указаний порой не ведали, что творили, разрушая рукотворную красоту, созданную трудолюбивыми, мастеровитыми, талантливыми предками. Так уничтожалась память, уничтожалась российская история, культура.

Но не удалось-таки разорвать связь времен. Ровно за неделю до 25-летия со дня смерти нашего папы, Владимира Макаровича (19 сентября 1987 года), мой брат Николай обнаружил в одном из помещений на своей усадьбе поистине клад: вышеупомянутую фотографию (Вера Клементьевна со снохой Ольгой Ксенофонтовной, детьми Макарием Мартиновичем и Ксенией Мартиновной, внуками Алёшей, Володей (на руках у няни Саши) и другими; множество рисунков Владимира Макаровича – детских, юношеских и студенческих лет (среди которых два с одинаковым названием – «Наша елка. 1919 год», есть также – «Мамин дом в Верх-Нейвинске. 1937 год»); пожелтевший листочек, вырванный из разлинованной тетради, с воспоминаниями, написанными маленьким Володей. С душевным трепетом прочитав их, установила точную дату переезда семьи М. М. Огибенина из Кургана в Тюмень – 1911 год.

Итак…

«Отрывочныя воспоминания (заголовок. – Т. О.). Первое, что я вам хочу рассказать и что помню из нашего приезда в г. Тюмень, была только одна сцена. Разговоров я не помню, а помню только, что мы, то есть я, папа, мама и брат мой Алёша, сидели на разных сундуках и ели колбасу. Запомнил я потому так мало, что мне было тогда два года».

Как бы ни были интересны воспоминания ребенка Володи, прерву их, чтобы представить читателям хотя бы часть тех, что написаны Владимиром Макаровичем в 1944 году:

Знаменская церковь

Наискосок от нашего дома стоял милый храм Знамения Божьей Матери, в котором служил папа.

В церковной ограде росли с севера высокие липы, а с юга была полянка, обсаженная берёзами.

Помню высокую фигуру папы, идущего по шлаковой дорожке от ворот к паперти. Ветер развевает его одежду и волосы. Помню гармоническое мощное звучание хора и папин ясный, ровный, величественный голос. Мне всегда хотелось смеяться, и бегали мурашки по спине, когда он заканчивал Евангелие. Золото, солнце, живопись на стенах и витражи, чудотворная икона Божьей Матери и симметрично с ней икона целителя Пантелеимона с частыми молебнами перед ней и слезами мамы – впечатления от Знаменской церкви.

И ещё звон большого колокола – густой, бархатный.

(Эти слова я вспомнила 12 июля 2009 года, в день папиного столетия, как только вышла из машины, остановившейся у ограды Знаменской церкви. Этот густой, бархатный звон властно и величественно царил над серым дождливым утром Дня Петра и Павла. – Т. О.).

Мы с Алёшей часто играли в этой ограде. Здесь всегда было много шмелей и диких пчёл, находивших на одуванчиках мёд. Мёд этот мы жестоким образом присваивали себе, протыкая брюшки шмелей.

Став постарше, Алёша с ребятами играл здесь в футбол. Помню мгновенное исчезновение всех, когда мяч попадал в окно церкви.

С этой же оградой связано грустное воспоминание: папа с Алёшей в 1918 году отравили четыре семьи пчёл, обречённых на голодную зимовку.

Ласточка

Много впечатлений, связанных с лошадью Ласточкой.

Папа часто покупал лошадей. Ласточка – полукровка, вероятно, была хорошей лошадью. У меня сердце замирало от «спортивного восторга», когда она шла полным ходом. Я любил смотреть из окон кухни или детской на её скачки и прыжки по двору, когда её выпускали из конюшни.

Папа часто её мыл под навесом. Молодая лошадь боялась воды и рвалась, а папа хватал за верёвку и кричал басом: «Оборвёшь!». Причём верёвка от недоуздка к руке натягивалась, а от руки к столбу была со слабиной.

Летом часто ездили за грибами. Это было в 1913-м или 1914-м году. Грибов было в то лето масса («к войне»). Ездили в деревню Утяшеву. Плохо представляю, где она. Куда-то на юго-запад от города. Ездили всей семьёй и с нянькой Сашей. Помню бор, песчаную дорогу. Назад возвращались с полными корзинами, одна большая бельевая обычно стояла на заднике коробка.

Раз я и папа с большой группой учеников отправились в пригородную усадьбу купцов Колокольниковых. Мы ехали то рысью, то шагом, а ребята вроссыпь шли и бежали, подсаживаясь на коробок. В руках они несли маленькие трёхцветные флажки на толстых картонных ручках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: