Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней

- Название:Зоология и моя жизнь в ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909296-1-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней краткое содержание

Зоология и моя жизнь в ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В традиционной этологической схеме описания наблюдаемых событий понятие «коммуникативный сигнал» выступает как некая структурно и функционально очерченная сущность. Здесь применяется метод «отбора самых характерных кинокадров»: внимание наблюдателя фиксируется на тех наиболее «броских» (и кажущихся устойчивыми стереотипами) элементах структуры, которые характеризуются максимальной повторяемостью в протоколах наблюдений. Итогом описания здесь оказывается аннотированный перечень так называемых «демонстраций». Его рассматривают в качестве «сигнального кода вида» и негласно уподобляют некоему лексикону слов или выражений, где каждому элементу приписывается более или менее определенное «значение»: сигнал угрожающий, умиротворяющий, брачный и т. д.

Главный порок такого подхода – это его вневременной характер. События оказываются вырванными из контекста, и в результате мы получаем искаженную картину происходящего. В действительности, те поведенческие («сигнальные») конструкции, которые помещают под разными рубриками, сплошь и рядом воспроизводятся животными в единых последовательностях. Например, процесс формирования брачных пар зачастую насыщен антагонистическими актами, он может быть организован в рамках территориального поведения и у многих видов птиц в нем множество элементов активности, наблюдаемой при постройке гнезда. В традиционных классификациях «сигналов» эти органически взаимосвязанные компоненты единого процесса совершенно искусственно отрываются друг от друга.

Мой полувековой опыт изучения коммуникативного процесса у большого числа видов птиц в природе заставил прийти к следующему выводу. Суть происходящего – это параллельные, континуально изменяющиеся линии поведения его участников, тогда как бросающиеся в глаза «демонстрации» вкраплены в эти потоки поведения лишь эпизодически. Иными словами, процесс можно представить себе как постепенно идущую настройку каждого из коммуникантов на поведение партнера. На некоторых этапах процесса действия обоих в значительной степени автономны и определяются эндогенными факторами.

В итоге получается, что обмен информацией невозможно свести к трансляции и приему четко отграниченных друг от друга элементарных «сигналов», таких как телодвижения или отдельные звуки. Значимыми для хода и исхода взаимодействия оказываются протяженные во времени поведенческие цепи, бесспорно континуальные по своей природе.

Существенно то, что при таком подходе понятие «коммуникативный сигнал» автоматически теряет свою онтологическую опору. Это обусловлено и тем важным обстоятельством, что обмен информацией у большинства видов позвоночных идет одновременно по нескольким каналам связи: акустическому и визуальному у птиц, и по тем же плюс ольфакторный у млекопитающих. Эти каналы связи в ряде случаев дополняются тактильным.

Проницательные наблюдатели, посвятившие себя изучению коммуникации у птиц, приходят к выводу, что те формы их поведения, которые выглядят как коммуникативные сигналы, далеко не всегда привязаны к строго определенным коммуникативным контекстам. Как уже было сказано, в поведении половых партнеров (реальных или потенциальных) нередко, а скорее, как правило, наблюдаются те самые акции, которые характерны для ситуаций агрессии. Поэтому стали говорить о «полифункциональности» такого рода сигналов. В действительности, приходится пойти еще дальше, показав полную инвариантность многих «сигналов» всему спектру возможных коммуникативных контекстов.

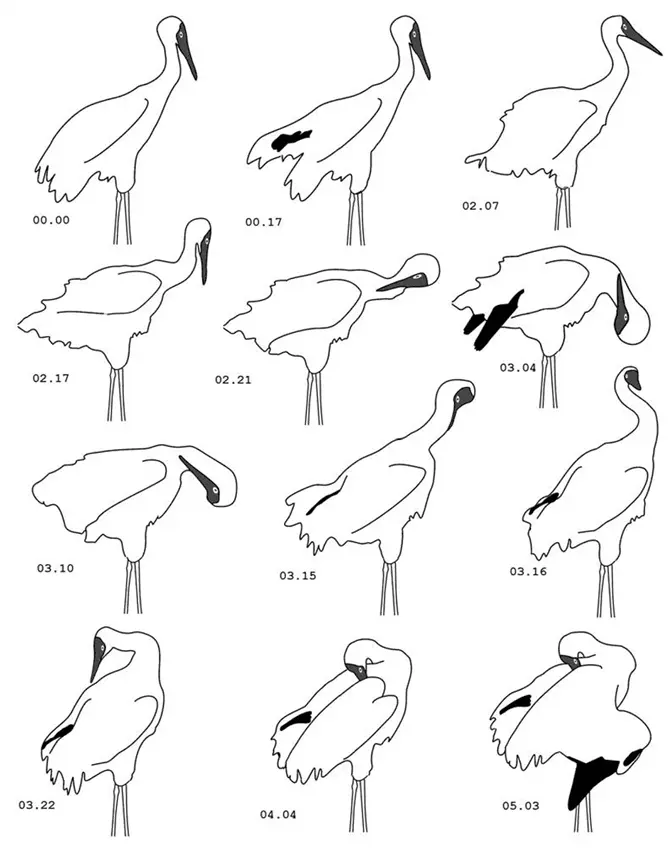

Например, у журавля стерха в любой ситуации, предполагающей эмоциональное напряжение особей, будь то острый конфликт или спаривание, особи принимают одну и ту же, весьма своеобразную позу: птица опускает одно крыло, а голову закидывает на спину, как в положении сна. Такую универсальность в использовании подобного рода акций в коммуникативном процессе ни в какой мере нельзя считать каким-либо исключением. Собранные мною данные по многим другим видам птиц из разных таксономических групп дают ту же самую картину.

Само по себе признание того факта, что некая поведенческая конструкция регулярно используется в разных ситуациях (окрашенных как позитивно в отношении социального партнера, так и резко негативно) заставляет отказаться от попыток приписать этим конструкциям сколько-нибудь определенные «значения». Это значит, что в статичном каталоге их невозможно распределить по нескольким функциональным категориям, как это обычно делается при составлении этограмм. В таком перечне, когда за рамками описания остается все, касающееся контекста реальных событий, эти структуры оказываются функционально безликими. Используя термины теории информации, их можно, таким образом, назвать вырожденными в плане содержания, то есть семантически пустыми.

Стерх. Sarcogemnus leucogemnus. Цифры – отсчет времени (секунды).

Иное дело, когда мы имеет дело с динамикой конкретных процессов взаимодействий между особями. Тогда по крайней мере некоторые из числа таких предельно вырожденных «сигналов» оказываются семантически окрашенными в цепи событий, происходящих в реальном времени и ориентированных на определенным образом упорядоченные (в ходе предыдущих взаимодействий) пространственные координаты.

Речь идет о том, что я называю «центрами социальной активности». К их числу относятся, среди прочего, места саморекламирования самца в пределах его территории (так называемые песенные посты), окрестности строящегося гнезда, точки на границе территории, где устанавливаются места периодических конфронтаций между самцами, занимающими соседствующие участки, и т. д.

Однако создается впечатление, что даже в этой системе пространственно-временных координат, организующих процесс извне, функционально значимым служит не то, что выглядит носителями информации при поверхностном взгляде (например, «демонстрации» сами по себе), но длинные цепи акций, выполняемых социальными партнерами. Такие последовательности действий, как я полагаю, не расчленяются в восприятии особи-получателя сообщения на некие дискретные составляющие, а воспринимаются им в качестве целостного образа (типа гештальта).

Все сказанное позволяет легко понять, почему коммуникативный процесс, как он видится в моей модели, по необходимости должен быть высоко избыточным в плане трансляции сообщений. Коль скоро содержание их лишено какой либо однозначности для особей реципиентов, это должно компенсироваться как можно более многократной, по сути дела монотонной, повторяемостью «сигнала» (в привычном, самом широком смысле этого слова).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: