Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

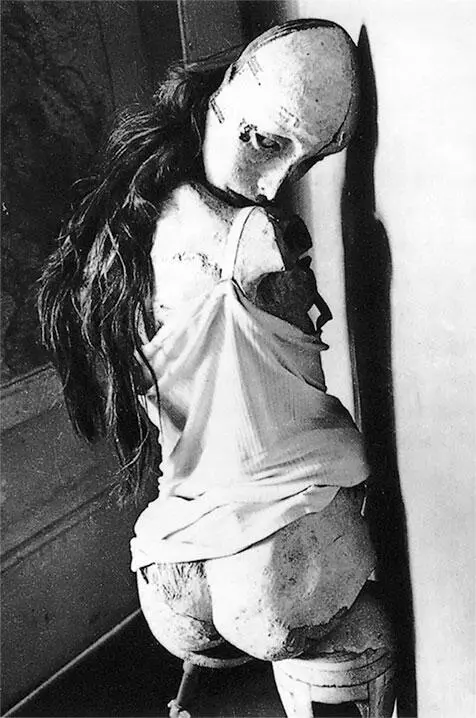

Ганс Беллмер. «Кукла». 1936

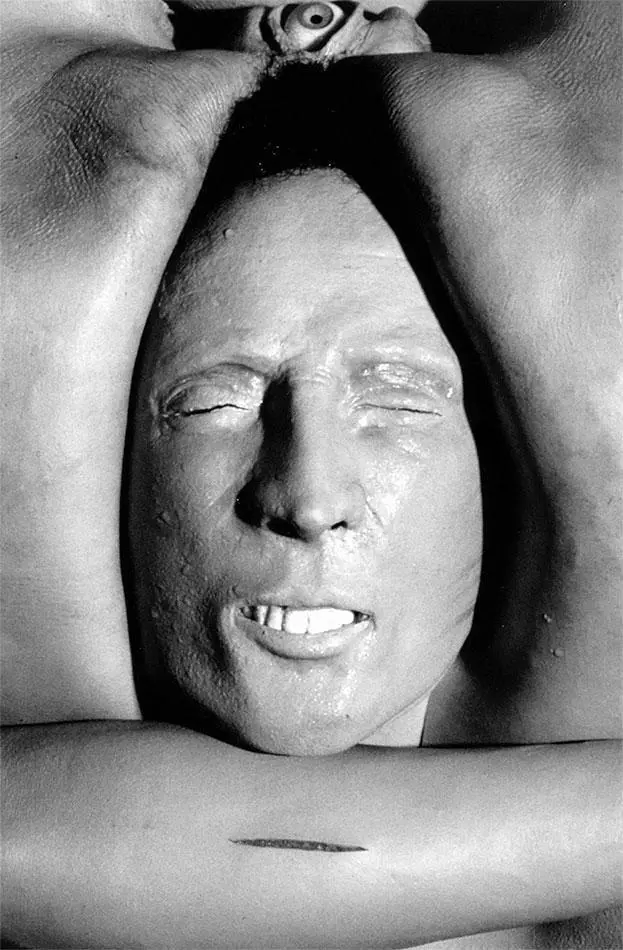

Синди Шерман. Без названия. № 263. 1992

Синди Шерман. Без названия. № 315. 1995

Рассказывая о лице и духе, Ж. Деррида цитирует фрагмент «Эстетики» Гегеля, представляющий собой по смыслу абсолютный контраст к изображенному Шерман: «Подобно тому как, рассуждая о внешности человеческого тела, мы сказали, что вся его поверхность в противоположность телу животного обнаруживает присутствие и пульсацию сердца, скажем мы и об искусстве, что его задача – сделать так, чтобы во всех точках его поверхности феноменальное стало глазом, вместилищем души, наделяя зримостью дух» [441]. Далее Деррида пишет: «Это единство лица предшествует в своем значении рассредоточенности чувств и органов чувствительности. Его значение, следовательно, нередуцируемо. <���…> [Лицо] не указывает ни на что, кроме себя, души, субъективности и т. д. Мысль есть речь, она, следовательно, есть непосредственно и лицо. <���…> Впредь высота лица (по отношению к остальному телу) определяет, быть может… выражение всевышний. <���…> Если высота всевышнего… не принадлежит пространству… то дело тут в том, что она – исток (внутри) пространства, что она его ориентирует, исходя из речи и взгляда лица» [442]. Шерман разрушает высоту лица, утягивая образ лика в складки кожистых пазух, обнаруживая, что последовательность лицо – дух уводит в непросветленную, мрачную полость. Деррида объясняет темноту истока позитивной необходимостью всегда оставлять непотревоженным самое основание, оставлять самое начало «непродуманным». Разрушительная сила фантазий Шерман, несомненно связанных с общим идейным духом времени, с ревизией идеологии Просвещения и в целом понятия ясности, способна парализовать и подобные позитивные интерпретации сохранной темноты. Темнота здесь не пространство прорастания, но душная, гибельная сплошность.

Постмодернисты воспринимают сюрреалистическую идеологию как свою еще и потому, что осознают себя внутри напластований автоматического письма культуры – в толще уже созданных историй, в безвыходной протяженности и тесноте многократно пересобранных образов. И фрустрация, телесная скученность, ощутимая в произведениях Шерман, может быть связана с отсутствием выхода к какой бы то ни было прямой реальности, с невозможностью прорыва на свободные территории из этих мощных пластов уже выращенных, погибших и снова обросших плотью образов.

В своем знаменитом комментарии к повести Бальзака «Сарразин», который был опубликован в 1970 году и произвел сильнейшее впечатление на все постмодернистское искусствознание, Р. Барт рассуждает на тему пагубности поиска истины, или реальности, вне искусственных конструкций самой литературы, понимаемой как бесконечная трансмутация художественного письма: «Прежде чем заговорить о „реальном“, писатель, подчиняясь некоему исконному ритуалу, должен сначала претворить это „реальное“ в нарисованный (обрамленный) предмет, после чего он получает возможность как бы снять этот предмет со стены, извлечь его из живописного полотна – одним словом, раз-воплотить… Таким образом, реализм (весьма неудачное и, уж во всяком случае, неудачно трактуемое выражение) заключается вовсе не в копировании реального как такового, но в копировании его [живописной] копии: это пресловутое „реальное“ словно боится всякого непосредственного прикосновения к себе, запрещает его и потому отодвигается все дальше и дальше, облекаясь в живописную оболочку, предохраняющую его от прямого словесного воздействия: наслаивающиеся друг на друга коды – вот девиз реализма. Таким образом, реализм занимается не „копированием“, а „пастишированием“ (посредством вторичного мимесиса он копирует то, что само по себе уже является копией). <���…> Ни одно тело, раз вовлеченное в бесконечный круговорот кодов, уже не в силах вырваться из него: реальное (т. е. почитаемое за таковое в романе) тело есть не что иное, как воспроизведение некоей модели, выросшей из кода искусств. <���…> В наше время изобразительные коды разваливаются до основания, уступая место некоему множественному пространству, моделью которого служит уже отнюдь не живопись („полотно“), но, скорее, театр. <���…> Не романтическое начало, а персонаж – вот что утратило силу в современном романе; появление в нем Имени Собственного более невозможно. <���…> Следуя реалистической концепции искусства, всю живопись, пожалуй, можно определить как огромную галерею фантазматических манипуляций – галерею, в которой с телами делают все, что захочется, так что в конце концов все клетки и рубрики, созданные желанием, оказываются заполнены (что, кстати сказать, с образцовой откровенностью проделывает маркиз де Сад в своих живых картинах). <���…> Желание… перевернуть модель, статую, полотно или текст, чтобы узнать, что у них внизу или внутри, – это желание ведет к краху – к Краху как таковому. <���…> Ведь обнаружить сущность под оболочкой невозможно – невозможно остановить безостановочное движение означающего» [443].

Объяснение того, о чем хочет сказать Шерман, располагается где-то здесь, между заполнением клеток в телесном кроссворде де Сада и «обретением субъекта» из «Возвращения реального» Фостера. В финале своей книги, объясняя, чем является «обретенный субъект» постмодерна, Фостер связывает три предшествовавших этому явлению интеллектуальных феномена: теорию «зеркальной фазы» Лакана, смерть субъекта в постструктурализме конца 1960-х и возвращение телесного в искусстве постмодерна. По его мнению, и Лакан, и Барт, демонтируя целостность субъекта, реагируют на свое время: на сросшегося с массой человека эпохи фашизма и тоталитарных режимов, на это массовидное извращенное ницшеанское воплощение сверхчеловека. Субъект, вернувшийся в постмодерне, – это безличное, обобществленное и фрагментированное тело и, конечно, образ множественного Другого [444], детали которого и идут на заполнение «клеток и рубрик, созданных желанием». Именно с этим Другим (или с Другими) отождествляет себя «обретенный субъект», который в интерпретации Шерман второй половины 1980– 1990-х годов внешне больше всего напоминает первенца европейского романтизма – чудовище Франкенштейна. Но герой этот возрождается не как трагический персонаж, а как занимательная машина телесных мутаций. В причудливых метаморфозах лица и тела, а точнее, в морфинге, этом изобретении компьютерного искусства, можно увидеть пародию на современную жизнь и культуру как форму тотального невроза. Невроз, по определению Ж. Лакана, «есть не что иное, как вопрос, который бытие задает субъекту „оттуда, где оно было прежде, чем субъект пришел в мир“. <���…> Бытие лишь на мгновение появляется в пустоте глагола „быть“.<���…> Но что значит „задает вопрос“? Оно не ставит его перед субъектом, ибо прийти на место, куда он поставлен, субъект не может; оно ставит его на месте субъекта; другими словами, на этом месте оно ставит вопрос самим субъектом» [445]. Каждый стоп-кадр Шерман вызывает оторопь концентрацией пустоты вместо человеческого присутствия. «Субъекты» Шерман сменяют друг друга, как искаженные фантомы реинкарнаций киборга-убийцы, растворяющегося в огненной протоплазме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: