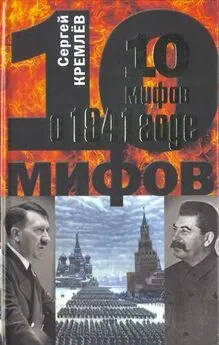

Сергей Кремлев - Мифы о 1945 годе

- Название:Мифы о 1945 годе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кремлев - Мифы о 1945 годе краткое содержание

«Враги России хотят сменить величественный образ русского солдата, все еще стоящего в Трептов-парке со спасенной им немецкой девочкой на руках, на образ грязного душой и телом азиата, насилующего женщин и набивающего свой «сидор» всем, что под руку подвернется, не только для исторических фальсификаций, но и на потребу завтрашнего дня. Перед тем как уничтожить Россию, ее надо оплевать…» Но пока в нас жива память о Священной войне и ее героях, пока мы гордимся своими дедами, сломавшими хребет фашизму, чтим их Знамя и преклоняемся перед их подвигом – мы непобедимы.

Мифы о 1945 годе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К слову, генерал Белобородов резонно замечает, что англо-американцы штурмовали в Тихом океане то один, то другой остров неделями, а то и месяцами. И на материке, на Маньчжурском и Корейском театрах военных действий – как раз там, где наступала Красная Армия – янки могли бы застрять тем более. И застрять надолго – по некоторым оценкам, до 1947 и даже до 1948 года.

А что? Если бы СССР не вступил в войну (что привело к её быстрому завершению), янки оказались бы в «интересном положении»: атомные бомбы были бы нужны и против реального врага – японцев, и против потенциального врага – русских. А Бомб этих, напоминаю, в 1945–1946 годах в США было ещё не так уж и много. Причём применение тогдашнего ядерного оружия на поле боя было бы не так эффективно, как по площадным целям типа городов.

И как бы «покорители Окинавы» воевали в Маньчжурии – это ещё бабушка надвое сказала. А вот мы там отвоевали быстро и «на пять».

Да, можно было бы написать ещё о многом и провести не один ряд сравнений. Однако я закончу, пожалуй, вот чем…

6 марта 1944 года английская «Дейли мейл» сообщала, что группа финансистов, промышленников и парламентариев-тори открыла кампанию за компромиссный мир с Японией, мотивируя это тем, что Япония должна стать оплотом антикоммунизма в Азии.

А 1 мая 1945 года на заседании кабинета морской министр США Форрестол поставил вопрос: «Насколько целесообразно нам добивать Японию?.. Какова наша политика в отношении русского влияния на Дальнем Востоке? Что мы собираемся противопоставить этому влиянию – Китай или Японию?»

Вопрос был почти риторическим, потому что Китай не мог быть противовесом России и в силу явной слабости, и в силу нарастающего «покраснения», а Япония после неизбежного тяжёлого поражения тоже не смогла бы противостоять России. В то же время Япония была намного более удобным, чем Китай, объектом для присутствия США, которые и были намерены стать решающей силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Противостоять давлению США Япония могла бы в союзе с Россией, однако она ещё в начале ХХ века отвергла такой союз и лишь на словах признала его благодетельность для Японии в 1945 году.

В итоге мы вновь пришли в 1945 году в Порт-Артур и Дальний, мы вернули себе полностью Сахалин и естественно принадлежащие России Курильские острова, мы обрели влияние в Корее и в Китае, но всё это не отменяло того очевидного факта, что в случае умной политики Японии в отношениях с СССР мы могли бы получить всё это без войны с Японией, в которую нам пришлось вступить в союзе со своекорыстными, безжалостными и агрессивными англосаксами в силу политики самой Японии.

Япония могла – изжив агрессивность в отношениях с Россией – сохранить положение комплексно (в том числе и в военном отношении) ведущей азиатской державы, дружественной России.

Теперь же Япония могла катиться лишь по американской «колее», разменивая самобытную великую судьбу на видеоплейеры и пластикового Микки-Мауса.

В октябре 1945 года – уже после подписания 2 сентября на борту линкора «Миссури» Акта о капитуляции – новый японский кабинет сформировал барон Сидехара, сторонник ориентации на Америку, монархист и родственник руководителей концерна «Мицубиси».

И пошло-поехало…

СССР не получил на территории Японии своей оккупационной зоны, хотя она вначале и предполагалась, зато в Японии забирали силу оккупационные власти США. В 1950 году формально ещё существовал объединённый Союзный совет, однако 21 декабря 1950 года в «Известиях» было опубликовано пространное заявление члена Союзного Совета для Японии от СССР генерал-майора А. Кисленко.

Из него следовало, что к концу 1950 года в Японии, после издания директивы верховного командующего оккупационными войсками генерала Макартура о закрытии газеты японской компартии «Акахата», японскими властями было запрещено ещё 1200 печатных изданий, начались увольнения прогрессивно настроенных университетских профессоров и преподавателей, исключения студентов.

Только из токийского университета Васеда было исключено более ста студентов.

Зато 13 октября 1950 года по указанию американских оккупационных властей японское правительство восстановило в политических правах более десяти тысяч активных руководителей милитаристских организаций, руководителей монополистических концернов, бывших кадровых офицеров армии и флота и чинов японской тайной полиции.

Это был хороший практический комментарий к Декларации глав правительств Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и Китая о Японии от 26 июля 1945 года, где в пункте 6-м говорилось:

«…Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввёл в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний…»,

а в пункте 10-м:

«…Японское правительство должно устранить все препятствия к возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского народа. Будут установлены свобода слова, религии и мышления…»

В Корее в это время уже шла новая война, затеянная янки, а в новейшей истории Японии начинался новый период. И он, как и все предыдущие, имел антисоветский и антирусский окрас, сохраняющийся, увы, по сей день.

Наконец, последнее…

В своих послевоенных мемуарах Сигэнори Того (1882–1950), карьерный дипломат с 1913 года, бывший собеседник Адама Малика, сожалел, что японцы слишком долго не решались «заинтересовать» русских серьёзными предложениями. И Того был прав. Ещё в сентябре 1944 года японский МИД составил перечень возможных уступок СССР, и он был таким, что всё для Японии могло бы обернуться иначе – если бы этот перечень был доведён до сведения СССР тогда же, в реальном масштабе времени.

Вот этот перечень:

– разрешение на проход советских торговых судов через пролив Цугару ( Сангарский, между островами Хоккайдо и Хонсю. – С.К .);

– заключение между Японией, Маньчжоу-Го и СССР торгового соглашения;

– расширение советского влияния в Китае и в Азии;

– демилитаризация советско-маньчжурской границы ( то есть – полная эвакуация Квантунской армии. – С.К .);

– использование Советским Союзом Северо-Маньчжурской железной дороги ( бывшей КВЖД. – С.К .);

– признание советской сферы интересов в Маньчжурии;

– отказ Японии от рыболовной конвенции;

– возврат Южного Сахалина;

– уступка Курильских островов;

– отмена Антикоминтерновского пакта;

– отмена Тройственного пакта ( то есть отказ от союза с Германией. – С.К .).

Японцы не решились на предложение нам этого, ими же составленного, перечня ни в 1944 году, ни даже накануне своего близкого краха. Но стань это реальностью осенью 1944 года, а ещё лучше – осенью 1942 или 1943 года, а ещё лучше – до начала войны Германии с СССР, и история трёх великих держав и народов – советского, немецкого и японского – могла бы сложиться в XX и XXI веке совершенно иначе. И – не только история этих трёх народов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: