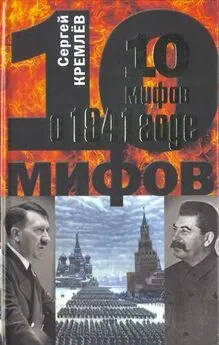

Сергей Кремлев - Мифы о 1945 годе

- Название:Мифы о 1945 годе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кремлев - Мифы о 1945 годе краткое содержание

«Враги России хотят сменить величественный образ русского солдата, все еще стоящего в Трептов-парке со спасенной им немецкой девочкой на руках, на образ грязного душой и телом азиата, насилующего женщин и набивающего свой «сидор» всем, что под руку подвернется, не только для исторических фальсификаций, но и на потребу завтрашнего дня. Перед тем как уничтожить Россию, ее надо оплевать…» Но пока в нас жива память о Священной войне и ее героях, пока мы гордимся своими дедами, сломавшими хребет фашизму, чтим их Знамя и преклоняемся перед их подвигом – мы непобедимы.

Мифы о 1945 годе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То есть Трумэну можно было денёк-другой и подождать. И посоветоваться со Сталиным при этом. А Трумэн просто поставил Сталина перед фактом. И отговорился тем, что Сталин, мол, пока войну не ведёт, значит – ему и знать не надо, что янки делают, чтобы эту войну закончить.

С одной стороны, такой шаг Америки – с учётом того, что он был сделан в месте, где присутствовал и Сталин – делал Россию как бы почти обнародованным и почти официальным союзником США и Англии в действиях против Японии. Чего ещё пока не было.

С другой стороны, отсутствие в Декларации ссылок на Россию как бы намекало милитаристской Японии – капитулируй перед идеологически близким Западом, чтобы Западу не пришлось вновь – как против Гитлера – брать в компанию русских коммунистов.

Но палка ведь всегда о двух концах. Коль Трумэн повёл себя так, то и Сталин тогда мог бы сказать: «Раз вы с нами не советуетесь по поводу Японии на том основании, что мы ещё с ней не воюем, то, может быть, нам и вообще начинать войну не стоит?»

Однако сказать так, или подумать так, русский вождь мог бы и имел бы право только в том случае, если бы у него на руках была не абстрактная «воля императора», а были такие деловые предложения Японии, потенциал которых смог бы удержать СССР от вступления в войну на стороне союзников.

Япония же вместо дела разводила турусы на колёсах.

Даже в конце июля 1945 года.

Так при чём здесь Россия и Сталин?

Вечером 8 августа 1945 года в 17.00 по московскому времени Молотов принял японского посла Сигэмицу и уведомил его, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

На Дальнем Востоке 9 августа начиналось в 18.00 по московскому времени, то есть – через час. И в 1.00 по забайкальскому времени в ночь с 8 на 9 августа советские Вооружённые Силы открыли боевые действия на суше, на море и в воздухе на фронте общей протяжённостью 5130 километров. Удары наносились одновременно из Забайкалья, Приамурья и Приморья.

Всего в составе 13 советских армий и конно-механизированной группы советско-монгольских войск генерала Плиева имелось 27 корпусов (85 дивизий). Противостоять этой силе было невозможно.

Первым ударил 1-й Дальневосточный фронт под командованием маршала Мерецкова, а в 4 часа 30 минут по забайкальскому времени вперёд двинулся Забайкальский фронт под командованием маршала Малиновского. При этом погода, увы, подкачала – наступление 1-го Дальневосточного фронта началось при грозовых проливных дождях, сковавших действия авиации.

Да, мы не дали японцам времени на «раскачку», но это же оказалось для них и благом – советский удар был настолько мощен и неотвратим, что бесполезное затяжное сопротивление Квантунской армии лишь увеличило бы жертвы с обеих сторон без всякого ощутимого для японцев положительного результата.

Собственно, выступления Советского Союза Япония должна была ожидать уже с апреля 1945 года, после денонсации Пакта о нейтралитете.

Я ещё раз напоминаю читателю, что не пишу историю той войны. Поэтому не буду здесь описывать ход боевых действий, а просто приведу несколько отрывков из боевых документов.

Из итогового боевого донесения командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта Маршала Советского Союза Мерецкова Главнокомандующему Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза Василевскому о первых сутках наступления от 10 августа 1945 года:

«Первое. Войска 1-го Дальневосточного фронта, выполняя приказ Ставки Верховного Главнокомандования, в 1.00 9.8.45 перешли в наступление и, преодолевая сопротивление пограничных войск противника, усиленных его полевыми войсками, обороняющимися на заранее подготовленных сильно укреплённых оборонительных рубежах и укреплённых районах, в условиях непроходимой тайги, горно-лесистой и заболоченной местности и при неблагоприятной погоде (грозовой ливень), прорвали пограничную полосу обороны противника на главном направлении по фронту до 60 км и на глубину до 20 км…

<���…>

Седьмое. 10 августа продолжаю наступление всеми силами».

Из отчёта о боевой деятельности войск Забайкальского фронта в наступательной операции в августе 1945 года:

«…За 15 дней операции войска армии ( 6-й гвардейской танковой. – С.К. ) прошли свыше 1100 км со среднесуточным темпом движения более 70 км…

Опыт действий 6-й гв[ардейской] танковой армии показал, что крупные соединения БТ и МВ ( бронетанковой техники и моторизованных войск. – С.К. ) способны действовать на неподготовленном и некультурном театре войны, а также проходимость хр[ебта] Б[ольшой] Хинган даже в самый дождливый период…»

Оттуда же:

«Итоги и выводы:

…9. Сосредоточение на направлении главного удара до 70 % пехоты, до 90 % танков, артиллерии и авиации обеспечило создание большой пробивной силы, что служило залогом успешного разгрома противника, если бы он оказал сопротивление, а глубокое оперативное построение боевых порядков как армий, так и фронта, позволяло наращивать силу удара из глубины и маневрирование по фронту…»

Как всё это отличалось от былых «гениальных» «идей» Тухачевского и К°, по которым из 17-тысячной дивизии в атаку в первом эшелоне должны были наступать всего шестьсот сорок бойцов, а остальные должны были дожидаться прорыва обороны для «развития успеха»…

А темпы наступления? Такие не снились даже вермахту в мае 1940 года во Франции и, увы, в июне 1941 года в России.

А уверенный боевой язык советских военачальников – воспитанников сталинской эпохи и сталинской полководческой школы!

О войне с Японией у нас издано не так уж много мемуаров, но я в любом случае не мог бы уделить им много места в этой книге. И поэтому даже из очень интересных воспоминаний бывшего командующего 1-й Краснознамённой армией 1-го Дальневосточного фронта дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова я приведу лишь то место, которое касается сразу и Маньчжурской стратегической операции, и ядерного фактора в той войне:

«Утверждается, что именно атомная бомбардировка доказала всем в Японии, в том числе и военному руководству, безнадёжность дальнейшего сопротивления. По этому поводу замечу следующее. В августе сорок пятого года мне довелось допрашивать командующего 5-й японской армией ( генерал Норицунэ Симидзу. – С.К. ) и многих других генералов. В ходе допросов, которые часто касались морального состояния японских войск, ни один генерал не упомянул про атомную бомбу. Даже вскользь. А недавно, работая с архивами 1-й Краснознамённой армии, я опять перечитал протоколы и этих допросов… Нет, память мне не изменила… Зато о моральном воздействии, оказанном на японских военнослужащих взятием советскими войсками Берлина, вероятным вступлением Советского Союза в войну с Японией( выделение моё. – С.К. ) и, наконец, началом Маньчжурской стратегической операции, – об этом говорили все пленные. И генералы, и офицеры, и солдаты утверждали, что… мысль о близком и неминуемом разгроме Японии всегда и всюду связывалась с возможностью «русского наступления в Маньчжурии»…».

Интервал:

Закладка: