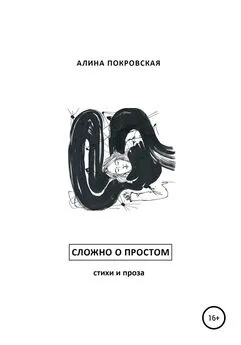

Наталья Старосельская - Алина Покровская. Дорога цветов

- Название:Алина Покровская. Дорога цветов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-122977-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Старосельская - Алина Покровская. Дорога цветов краткое содержание

В отличие от многих артистов Покровская всю жизнь верна одному театру – Центральному академическому театру Российской Армии. На этой сцене Алина Станиславовна служит уже много десятилетий, создавая образы лирические, комедийные, остро драматические, а порой даже гротесковые, каждый раз вкладывая в работу все, чем одарила ее природа и преумножило профессиональное мастерство.

На протяжении всего творческого пути, в каждом спектакле Алина Покровская выходила и продолжает выходить на дорогу цветов, чтобы со всей присущей ей естественностью, органичностью, точнейшей разработкой любого характера поведать о том, что важнее всего для нее в жизни и в профессии.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Алина Покровская. Дорога цветов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А другая актриса театра – Людмила Чурсина, также участвовавшая в этих поездках, рассказывала, что в автобусах их старались рассадить не у самых окон, а однажды, спросив, кто старший в группе, и узнав, что это – Алина Покровская, командир отряда вручил ей пистолет «на всякий случай». Их могло быть и на самом деле много, этих случаев в районах боевых действий… Борис Морозов рассказывал, что, когда театр был в гастрольной поездке по Дальнему Востоку, надо было поехать концертной бригадой в расположенную довольно далеко от Уссурийска воинскую часть. Приехали позже, чем должны были, когда многие, вероятно, успели привыкнуть к мысли, что встреча с артистами оказалась пустым обещанием. И вдруг какая-то женщина увидела Алину Покровскую и воскликнула: «Действительно, это Театр Армии приехал!»

Конечно, офицеры и солдаты восторженно встречали Алину Покровскую как Любу Трофимову, но ее работа в концертах заставляла разглядеть в актрисе масштаб ее дарования и оценить его. А человеческое общение, даже самое краткое, позволяло навсегда сохранить в памяти образ Женщины, от которой исходят лучи света, согревающие души тех, кому, наверное, особенно необходимо было ощутить себя в тепле и доброжелательности.

Уже упоминалось о том, что Лев Николаевич Толстой назвал в своей эпопее «Война и мир» «скрытой теплотой патриотизма». Упоминалось в связи с образом Луизы Жермон из спектакля «Давным-давно», Женей Комельковой из спектакля «А зори здесь тихие», Екатериной Маленькой из «Обретения», Марией из «Святая святых», Натальей из «Усвятских шлемоносцев» и других ее героинях. Но сейчас – речь не о театральных персонажах, а о личности конкретного человека. Женщины…

У Толстого в это понятие входили конкретные проявления тех людей, что не умели и не могли произносить громких речей о привязанности к Отечеству. Скорее всего, они и не думали об этом, но знали твердо: если что-то грозит – необходимо защитить не только свой дом, свой уклад, но едва ли не в первую очередь то, что зовется национальной самобытностью. И, вероятно, совсем не по прихоти привела судьба Алину Покровскую именно в этот театр, в сам фундамент которого заложено понятие подлинного, непоказного патриотизма.

Скрытого именно теплотой – чувством не всегда твердо осознанным, но неизменно присутствующим в характере. Уже в «Моем бедном Марате» Алина Покровская столкнулась с этим ощущением. В пьесе, где почти нет громких слов и пафоса, есть страх, неотделимый от ненависти к войне, разрушившей не только здания, но человеческие души. Есть постоянная тревога и боль, неистребимые холод и голод, ежечасное ожидание смерти.

А в «Барабанщице», в которую Алина Покровская ввелась позже, чувства героини становятся не просто более взрослыми: Нила Снижко, воспитанная в детском доме немецкой антифашисткой Мартой, являет собой палача и жертву той беды, что не просто у порога, а пересекла порог, вынудив ее, юную девушку подчиниться своему долгу – долгу уничтожать врага, приняв облик «немецкой овчарки».

Спустя еще два года, в 1968-м, Покровская сыграет Татьяну, начальника медпункта батальона, в спектакле «Бранденбургские ворота» [39] Режиссеры – Андрей Попов и Олег Кудряшов; художник – Иосиф Сумбаташвили. – Прим. авт.

по пьесе Михаила Светлова, известного всей стране автора «Гренады» и «Каховки», фронтового корреспондента, запечатлевшего в одной из первых своих пьес то, что он видел собственными глазами: фронтовиков, готовящихся к бою, а затем дошедших до Берлина и узнавших Бранденбургские ворота по открытке, которая красовалась в блиндаже, увидев их воочию. Большим успехом в отличие от спектакля Театра имени Моссовета, этот спектакль не пользовался и шел не слишком долго. Но память о нем осталась.

Написанная в 1945 году, пьеса была год спустя с большим успехом поставлена в Театре имени Моссовета Юрием Завадским и Михаилом Чистяковым. Светлов высоко оценил спектакль, в котором оригинальность замысла автора органически сочеталась с поэтическим раскрытием характеров (чему в немалой степени способствовали стихи, пронизывающие действие и придающие персонажам черты живых людей). К сожалению, спектакля Театра Советской Армии Михаил Аркадьевич не увидел, он скончался в 1964 году…

В этой бешеной круговерти

Я дорогу свою нашел,

Не меняюсь я, и к бессмертью

Я на цыпочках подошел

– так писал Светлов в одном из последних стихотворений менее, чем за год до своего ухода.

Так и сбылось…

И, к сожалению, памяти, запечатленной в рецензиях, живых воспоминаниях и мемуарах, об этом спектакле практически не осталось. А она была бы необходима хотя бы потому, что в нем Татьяна представала в двух ипостасях – старшей и младшей (которую и сыграла Покровская), а значит – режиссерское решение было нестандартным. Остается только гадать, что же в нем было оригинального по сравнению с достаточно подробно описанным, оставшимся для любопытствующих потомков спектаклем Театра имени Моссовета…

А еще – задуматься о том, что к несомненному бессмертию Михаил Аркадьевич Светлов подошел, действительно, «на цыпочках»: вряд ли кто вспомнит накануне 75-летия Победы эту старую добрую пьесу, созданную участником войны. Ведь если и вспоминают сегодня порой Светлова – даже не автором стихов, среди которых немало пронзительно-лирических, а человеком яркого юмора, чьи афоризмы и анекдоты живы до сей поры.

Так что в творческой судьбе Алины Покровской оказалось много того, что могло пробудить младенческую память. Может быть, именно это пробуждение хотя бы отчасти сформировало в актрисе то, о чем говорили Сергей Вальков и Борис Морозов: процесс постепенного глубокого вхождения не просто в роль, а в каждую нить того сложного сплетения, из которой состоит суть тех или иных проявлений?

И когда младенец превращается в малыша, затем в подростка, а потом в отрока – воспоминания становятся все более яркими, оседающими где-то в глубине, чтобы однажды, повинуясь какому-то неожиданному импульсу, вспыхнуть от цвета или запаха, от внезапно прозвучавшего знакомого с детства слова, «очнуться».

Как правило, с возрастом в них особенно сильно оживают эмоции, пережитые в связи с конкретным состоянием. Может быть, это позволяет Алине Покровской становиться настолько естественной в каждой ее роли, потому что так уж устроена ее память, что следы незабытой глубины оживают в ней?..

Загадки творчества почти никогда не поддаются столь элементарной расшифровке…

Остается главное, то, о чем говорил Александр Бурдонский: «Покровская обладает не только уникальными внешними данными, уникальным голосом, сравнить который можно, пожалуй, только с голосом Бабановой. И даже не только высоким профессионализмом. Есть тайна обаяния – захватывающего зрительный зал, завораживающего, пленяющего, причем не только на время спектакля или после него, а на долгие годы… Плюс – огромная работоспособность. Это выделяет – и сильно – Алину Покровскую в череде наших сегодняшних звезд: она – актриса штучная…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: