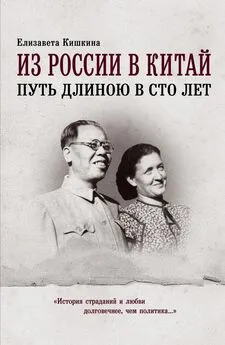

Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]

- Название:Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Компания «Шанс»

- Год:2013

- ISBN:978-5-907015-46-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres] краткое содержание

Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подпись под фотоснимком поясняла, что это митинг в Шанхае во время всеобщей забастовки рабочих 30 мая 1925 года, а того, кто выступает, зовут Ли Лисань. Имя это тогда мне ничего не говорило. Но, оказывается, – и в этом я не раз убеждалась – ничто не пропадает бесследно, а откладывается в глубинах памяти, чтобы, зацепившись за какое-то новое впечатление, когда-нибудь всплыть на поверхность. Так случилось и со мной. К слову сказать, много лет спустя я увидела этот самый снимок, увеличенный во много раз, в одной из музейных экспозиций в Шанхае, в рабочем Дворце культуры.

Жизнь фатально продолжала подталкивать меня к тому, чтобы я связала свою судьбу с Китаем.

В 1931 году я, семнадцатилетняя девчонка, по воле судьбы или, скорее, по воле собственного желания оказалась за много тысяч километров от Москвы – на Дальнем Востоке. В то время партия и комсомол призывали молодежь ехать работать на периферию. А я как раз окончила Школу книжно-газетного ученичества, по-теперешнему говоря, профессиональное училище, и встала перед проблемой распределения на работу. Наши ребята без колебаний откликнулись на призыв – все мы тогда были энтузиастами – и разъехались в разные края: кто в Орел, кто в Рязань. А я решила: раз ехать – так уж действительно подальше, за тысячи верст! Хотелось посмотреть новые места, вырваться из узких рамок коммунальной квартиры, расширить представление о мире. Я выбрала Дальний Восток, край отдаленный и, в моих глазах, даже экзотический – такое представление у меня сложилось благодаря рассказам тех, кто там побывал.

И вот вместе с подругой по училищу, Клавой Шалимовой, я впервые в жизни села в комфортабельный транссибирский экспресс и помчалась навстречу неизведанному. Все в дороге нам было интересно. За окном мелькали города и деревни, Барабинские степи, сибирская тайга. Красавец Байкал привел нас в неописуемый восторг. Мы высовывались из окна и смотрели на прозрачную воду Ангары и самого озера, такую чистую, что видны были лежащие на дне камешки, – тогда железная дорога шла еще по самому берегу Байкала. Поезд то и дело нырял в туннели – мы с увлечением считали их и насчитали 52. Окна вагонов не закрывались герметически, и головы наши все время торчали снаружи, так что чубы у нас буквально прокоптились от паровозного дыма. Но на такую мелочь мы не обращали внимания, главное, хотелось все рассмотреть получше. Поезд, хотя и считался экспрессом, шел до Хабаровска девять дней. Мы прибыли туда 19 июня 1931 года.

Хабаровск, куда нас послали работать в краевое издательство, в те времена был совсем небольшим городком с населением меньше двухсот тысяч человек. Заасфальтирована была всего лишь одна центральная улица, на которой стояли каменные здания, а дальше по склонам сопок лепились одноэтажные деревянные домишки. Тротуары были дощатые, щелястые. Доски под ногами прогибались, и конец их подчас задирался кверху так, что грозил стукнуть нас по носу. Летом улицы зарастали травой, а во время дождей покрывались непролазной грязью, в которой купались свиньи.

Все в городе было очень и очень патриархально. Жизнь текла неторопливо, размеренно. Никаких городских шумов, так утомляющих нас теперь. Ни трамваев, ни автобусов – никакого городского транспорта практически не существовало. Мы всюду добирались пешком, проклиная про себя дырявые тротуары.

При всем при том город покорил меня своим живописным окружением. Я полюбила смотреть с утеса на ширь Амура с тоо места, где в царское время стоял памятник МуравьевуАмурскому, а теперь остался один пьедестал. Вдали виднелись горы, которые представлялись мне необыкновенно высокими. А вечером, когда темнело, пароходы, идущие по реке, казались движущимся морем огней, четко выделяющимся во мраке. Но самым впечатляющим было освобождение Амура из ледяных оков. Старожилы по непонятным мне признакам заранее определяли, в какой день вскроется река. Чтобы посмотреть на это грандиозное зрелище, на склоны берега высыпал весь город. Река, казалось, спокойно лежала подо льдом, все было тихо. И вдруг в этой тишине раздался мощный звук – словно оглушительный взрыв прогремел, и Амур пошел. Льдины, подошедшие с верховий, напирали, наползали друг на друга, дыбились в беспорядке. И лед под их напором трещал, бабахал, искрясь под ярким весенним солнцем, – будто пушечная пальба разносилась над городом.

Про Хабаровск в шутку говорили: «Три горы, две дыры, одна заводская труба на восемьдесят тысяч портфелей». Город и впрямь расположен на трех довольно крутых холмах, между которыми протекали (по крайней мере, тогда) две мелководные грязные речушки – Чердымовка и Плюснинка. Промышленности не было почти никакой. Но все бюрократические ведомства сосредоточились в этом краевом центре.

«С 19 числа он пополнился еще двумя бюрократами (правда, не в настоящем, но в будущем, безусловно, мы ими будем)», – с юмором писала я маме.

Поместили нас с Клавой в гостиницу на главной улице. Это было двух– или трехэтажное здание и, насколько мне помнится, лучшее в городе, за исключением крайисполкомовского. Однако и здесь царили «особые дальневосточные условия»: встаешь утром – нечем умыться, вода не идет; начинаешь мыться в ванной – гаснет свет. Причем гаснет всюду, кроме коридоров – как раз там, где меньше всего нужен, он горит. Хабаровская электростанция работала отвратительно, и в городе часто не бывало света. К счастью, издательство и типография были подключены к особой линии – той же, что и больницы, театр и ОГПУ.

В гостинице, кроме проблем со светом, бывали перебои с кипятком, и утром приходилось пить чай в кафе, а вечером со своими кружками идти к знакомым на квартиру. В те годы – 1931–1932 – в Хабаровске, как и по всей стране, были большие трудности со снабжением. Сначала в магазинах еще можно было купить красную икру и рыбные консервы, главным образом, из лосося. Мы ими в основном и питались – вкусно и недорого. Даже в Москву икру посылали – запаяли в банку сразу восемь кило и отправили с оказией родным. Потом и это все исчезло – прилавки окончательно опустели.

Хлеб продавался по карточкам. Приходилось довольствоваться обедами и ужинами в столовой, к которой нас прикрепили.

Но я уверяла маму в письме:

«В общем, здесь совсем не так плохо, как кажется, сидя в Москве. Там уж черт знает что кажется. Ты, наверное, нет-нет да и вздохнешь, а то и поплачешь, верно ведь?»

Сердобольная мама присылала с оказией «посылочки», которые на поверку оказывались такими тяжелыми, что мы с Клавой еле их тащили. При виде такого обилия вкусных вещей мы прыгали от радости, хлопали в ладоши и торопились устроить званый чай, чтобы порадовать лакомствами друзей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]](/books/1143915/elizaveta-kishkina-iz-rossii-v-kitaj-put-dlinoyu-v.webp)