Михаил Каншин - Физтех. Романтики. НЕнаучная жизнь физтехов

- Название:Физтех. Романтики. НЕнаучная жизнь физтехов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:2021

- ISBN:9785005539724

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Каншин - Физтех. Романтики. НЕнаучная жизнь физтехов краткое содержание

Физтех. Романтики. НЕнаучная жизнь физтехов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да и КВН Физтеха начался с нашего телефонного разговора: оба смотрели случайно телепередачу и тут же созвонились. И получилось, как жизнь показала, недурно. И в агитбригаду летом 59-го мы поехали вместе. Я гляжу на агитбригадские фотографии и вижу – на них Игоря почти нет. Меня сколько угодно, а его нет. Он снимал, и «Агитприветы» были на его совести. Мы с Фелей Ерешко только помогали ему. И частушки по горячей тематике мы с ним вместе писали: «Мечет он стога вручную» про алкаша, раздолбавшего стогомёт, – это игоревская фраза. И подписи к фото тоже плод его тонкого, негрубого сарказма.

Жизнь сложилась так, что эта агитбригада стала для нас первой и последней. Причин этого я не могу понять. Я уехал в 59-м в агитпоход от своей невесты, однако, вернувшись, в скором времени не преминул жениться на ней. Вскоре и Игорь взял в жёны физтешку Марину Чернову. Потом пошли дети, КВН и книги и, конечно, работа и наука. Но агитбригада осталась у нас светлым воспоминанием о молодости. «Эх ты, жизнь агитбригадская, ничего теперь не жаль!»

Прошли года, но Игорь навсегда со мной. Иногда во сне я до сих пор советуюсь с ним, и его голос оживает во мне.

Я написал повесть, которую мы замышляли написать. И две мои последние книги: «Перекрёсток пространств» и «Далее везде» – художественно оформлены Екатериной Игоревной Ватель, Катюшей, которую я через две недели после смерти Игоря (рак мозга до сих пор не операбелен) за ручку отвёл в первый класс. И мне радостно, что в моих книгах Игорюша (так мы звали его) присутствует талантом своей дочурки.

Размышления

Из книги «Далее везде»

Уж так случилось, посудите сами,

Не сам я этот жребий выбирал —

Со всеми в тьму ушедшими друзьями

В их смертный час я вместе умирал…

А нынче мысль одна мне душу гложет,

Буравит мозг во сне и наяву:

Что, если, не дай Бог, по воле Божьей

Я всех своих друзей переживу?

И в час, когда мои свершатся сроки,

Один я встречу девушку с косой,

Беспомощный, ужасно одинокий —

Никто не сможет умирать со мной!

Воспоминания об Учителе

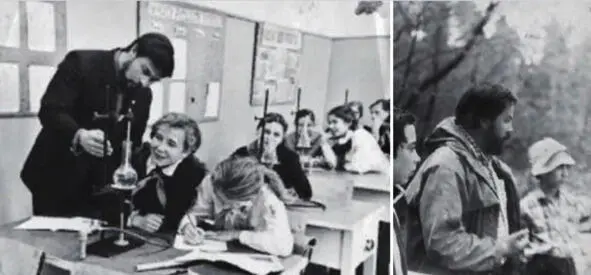

М. Деев 34 34 Михаил Деев, 1967 г. р., Москва, выпускник физфака МГУ, отслужил срочную службу в погранвойсках, мастер спорта по спортивному ориентированию, занимается построением и организацией компьютерных сетей, а для души остаётся фотография и занятия в литературной студии.

«Вспомним нашего Михалыча»: Михаил Деев, выпускник Физфака МГУ (на снимке справа)

Михалыч (М. М. Балашов) был нашим учителем, поэтому в нашей жизни было много физики. Обратное тоже верно – в физике, которой он нас учил, было много жизни. Физика и жизнь были неразрывны.

Он постоянно подкидывал нам каверзные вопросы и качественные задачки из окружающего мира. Первые с шестого класса помню до сих пор: «Почему гудят провода?», «Зачем лыжам прогиб?», «Почему скрипичная струна колеблется под смычком?», «А что будет, если исчезнет трение?», «Если открыть холодильник, в комнате станет холоднее?».

Мы терялись, но нам сразу было сказано, что физика – самая простая из наук. Вроде и приятно было поверить в это, но в расписании она занимала ой как много места. И мы понимали – тот, кто его составлял, не считал её самой простой. А уж домашние задания… Что говорить, если бы мы все их полностью выполняли, мы бы, наверно, всю программу по физике выучили.

Однако, к счастью, с Михалычем мы ещё фотографировали, снимали кино, учились играть на гитаре, катались на лыжах, ходили в походы, ездили по старинным русским городам, читали хорошие книги. Короче говоря, вместе с Учителем мы жили настоящей жизнью, которой только и надо жить в 13—17 лет. А физика добавляла остроты, усиливала вкус. Без неё как без соли. Если, конечно, не пересолить.

И тут уместно вспомнить об одном документе от 29 августа 1965 г.:

ЦК ВЛКСМ Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок». Благодарность. Балашову – за умение сделать жизнь – песней .

Мы в полной мере испытали это на себе. Потому что песня всегда жила в нём. В жизни, наполненной работой Учителя, работой, которая не имеет регламента и продолжается 24 часа в сутки, проявлялись мгновения, ставшие песнями. Михалыч пел много, и мы пели вместе с ним. Достаточно посмотреть фотографии: часто он с гитарой, иногда с гармошкой, иногда с балалайкой. Песни в его понимании не делились по жанрам, видам и классам.

Песня могла быть авторской, могла автора не иметь. Могла быть народной. Могла быть написана профессионалами – композитором и поэтом. Могла быть лирической, задорной, патриотической или хулиганской. Для него не существовало авторитетов и запретов. Песня в его системе координат должна была иметь – непременно! – только одно главное качество: она должна была быть хорошей песней.

Не знаю как, но он определял это качество безошибочно. Поэтому наша жизнь в школьные годы шла под хорошие песни. С течением времени я всё больше убеждаюсь в этом и мысленно говорю ему спасибо.

Своих песен у Михалыча немного. Но все они – хорошие. Это редкий случай, когда планка качества, которую он предъявлял всем, не опускалась, а скорее поднималась, если речь шла о его собственных песнях. И они законно становились и становятся своими и общими в незнакомой компании. Один раз услышав, их просят повторить. А для нас – настоящее чудо – слышать песню про себя. И насколько при этом возрастает степень доверия к Учителю, который сумел ненавязчиво, простыми словами высказать наши общие мысли и переживания…

От Учителя в каждом из нас осталось многое. Знания, забавные случаи, книги, увлечения, привычки. У каждого своё. Но ещё у нас, его учеников, выпускников разных школ и разных лет, есть общее – наши песни. Написанные Михалычем и любимые нами. Песни, которые уже пережили автора и, я думаю, переживут нас, ибо их поют уже наши дети.

Часто и на уроках физики, и в беседах у костра мы обсуждали с ним научную фантастику. И он, аргументируя конечностью скорости света, необратимостью времени и невозможностью нуль-транспортировки, с улыбкой развенчивал придуманные фантастами парадоксальные сюжеты. Однако главный парадокс состоит в том, что вся эта научно обоснованная и стройная картина была разрушена им самим в солнечный мартовский день, который силой его воображения чудесно превратился в «Катькин вальс». Прошло уже более четверти века, но при первых тактах этого вальса мы все мгновенно переносимся в ту далёкую и яркую весну. Вот она – нуль-транспортировка! Вопреки всем известным законам физики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: