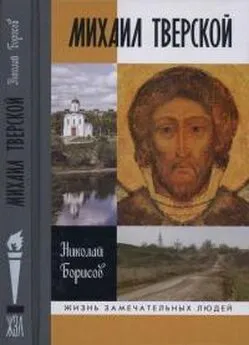

Николай Борисов - Михаил Тверской

- Название:Михаил Тверской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03906-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Борисов - Михаил Тверской краткое содержание

Автор книги, доктор исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов, рассказывает о жизни и деятельности тверского князя с максимальной подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к настоящему времени исторические источники и восстанавливая сложную и многообразную картину борьбы Москвы и Твери за главенство над Северо-Восточной Русью в конце XIII — первых десятилетиях XIV века.

Михаил Тверской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помимо этого, политические отношения отступали перед законами зимней войны. Конные массы двигались в заваленной глубокими сугробами безлюдной лесной стране. Это обстоятельство диктовало и тактику степняков. Отряды Дюденя сначала размещались в одном городе, а затем оттуда веером расходились в поисках добычи и пленных по дорогам местного значения (64, 185). При этом основными дорогами были замёрзшие реки. Вероятно, выбор времени для нападения на Русь был не случаен. Зимой мирное население не могло долго укрываться в лесах и представляло лёгкую добычу для степняков. Преследователям было достаточно легко найти беглецов по следам на снегу.

Исходя из рассказов летописцев, картина четвёртой рати (считая инициированные Андреем три похода татар на Русь в 1281, 1282 и 1285 годах) представляется следующим образом. Татары пришли из Орды по Волге, затем от Нижнего Новгорода по Оке и Клязьме вышли к Владимиру. Великий князь Дмитрий Александрович — главная цель похода, — по-видимому, находился в это время во Владимире, но оттуда собирался бежать в свою удельную столицу Переяславль Залесский. Предвидя этот манёвр, татары (вероятно, по совету князя Андрея) обошли Владимир с севера и первым делом захватили Суздаль. Таким образом, они перехватили торный путь из Владимира в Переяславль Залесский по реке Нерль Клязьминская.

Однако старший сын Александра Невского умел воевать не хуже своего младшего брата. Он успел вовремя отойти из Владимира в Переяславль. Был ли Владимир взят татарами с боем или же не оказал сопротивления — неизвестно.

Азарт погони за великим князем и желание поскорее закончить зимнюю кампанию заставляли степняков и их русских проводников, не засиживаясь во Владимире, спешить в Переяславль.

Город без людей

Князь Дмитрий и его бояре хорошо понимали, что главной целью Дюденевой рати был разгром Переяславского княжества. Эта богатая и давно не подвергавшаяся разорению земля служила экономической основой могущества великого князя Дмитрия. Её тотальное разорение обогащало его гонителей и лишало Дмитрия всяких перспектив.

За провинности князя перед ханом подвергались наказанию его ни в чём не повинные подданные. Таков был древний закон власти, освящённый установками религии. «За государьское согрешение Бог всю землю казнит», — говорил Иосиф Волоцкий (34, 176). И это спорное утверждение воспринималось всеми как аксиома.

При всей мощи своих дерево-земляных укреплений, тянувшихся на два с половиной километра, Переяславль не имел достаточно сил, чтобы противостоять многотысячной Дюденевой рати, включавшей и дружины русских князей. Ситуация казалась безвыходной для князя Дмитрия. Не имея сил для защиты Переяславля, он в то же время не мог оставить его на разграбление татарам и своим русским недругам.

Выход из положения подсказала сама жизнь. Узнав о приближении татар, жители Переяславля и окрестных волостей, не дожидаясь княжеских указаний, — а может быть, и получив их, — стали толпами уходить подальше от беды, на территорию соседних княжеств. Таким образом, основное богатство этой земли — люди — ускользало из рук грабителей. Естественным направлением этой панической миграции населения были Тверь и Москва. При этом путь в Тверь — по реке Нерли Волжской и далее по Волге — был более удобным, чем проходивший через лесной водораздел путь в Москву по Шерне и Клязьме.

Не видя смысла защищать покинутый жителями город, князь Дмитрий с дружиной также пошёл на запад, в район Волока (современного города Волоколамска). Эта территория была новгородским анклавом в составе Московского княжества. Там правили местные бояре, наделённые большой самостоятельностью по отношению к Новгороду. По некоторым сведениям, Волок «был уступлен новгородцами Димитрию ещё в 1284 году, и в нём, надобно полагать, сидел сын Димитрия Иван» (147, 7).

Но вернёмся к рассказу о нашествии в Симеоновской летописи:

«Скажем же, каково зло учинися в Русской земле. Поиде бо из Орды ратью съ тотары князь Андреи и князь Фёдор Ростиславич на князя великаго Дмитрея Александровичя, на брата своего стареишаго, а князь великии Дмитреи тогда был в Переяславли. Слышавше же горожане Переяславци рать татарскую, разбегошася разно люди чёрныя и все волости Переяславьскыя. После же и сам князь великии Дмитреи и з своею дружиною побеже к Волоку, и оттоле к Пскову. И тако замятеся вся земля Суждалская» (22, 82).

Дюденева рать была вызвана не только жалобами Андрея, но и переменами в расстановке политических сил внутри самой Орды. Противостояние Тохты с Ногаем, тянувшееся, то затихая, то разгораясь, через 90-е годы XIII столетия, отражалось противостоянием и даже локальной войной русских клевретов Тохты с протеже Ногая Дмитрием Переяславским. При этом все внимательно следили за событиями в степях. Под 6801/1293 годом Троицкая летопись сообщает: «Царь Тохта седе на царстве в Орде, а Ногая победил» (35, 347; 22, 83). Победил и ставленник Тохты Андрей Городецкий.

Кажется, всё сошлось. Однако некоторые исследователи сомневаются в достоверности летописного сообщения о войне Тохты с Ногаем в 1293 году и относят начало боевых действий между степными владыками только к 1298 году (64, 200).

Беспричинный Токтомерь

Ещё в 1282 году Дмитрий Переяславский, спасаясь от нападения Андрея Городецкого и приведённых им татар (вторая рать), «бежа во Орду ко царю Ногою» (17, 161). Поклонившись бекляри-беку и вручив ему щедрые дары, Дмитрий заручился покровительством всесильного временщика.

Логика двоевластия в Орде и на Руси вызывает вопрос: почему во время Дюденевой рати Ногай не поддержал своего вассала Дмитрия Переяславского и не выслал на помощь ему значительное войско? И не была ли поездка Михаила Тверского в Орду к Ногаю в 1293 году именно такой попыткой получить от бекляри-бека помощь против Тохты? Вопросов, как всегда, гораздо больше, чем ответов. И потому всё растут и растут карточные домики гипотез.

Вот как представляет подоплёку Дюденевой рати современный исследователь Золотой Орды:

«Так, в 1293 г. хан (Тохта. — Н. Б.) решил заменить великого князя Дмитрия Александровича Переяславского его братом — Андреем Городецким, который в очередной раз сумел склонить влиятельных ханских советников на свою сторону. Вместе с Андреем Токта направил на Русь своего брата и верного соратника Тудана во главе многочисленных ордынских войск. Поход на Русь 1293 г., известный по русским летописям как “Дюденева рать”, привёл к очередному разорению и опустошению Владимира, Суздаля, Мурома, Юрьева, Переяславля, Коломны, Москвы, Можайска, Дмитрова, Углича и других городов, напомнив русским походы Вату и Неврюя. Цель “рати” была достигнута: великий князь Дмитрий был свергнут, а вскоре и формально отрёкся от великого княжения в пользу младшего брата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: