Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау

- Название:Воспоминания о Л. Д. Ландау

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-000091-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау краткое содержание

Издание рассчитано на физиков, историков науки и широкий круг читателей.

Воспоминания о Л. Д. Ландау - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

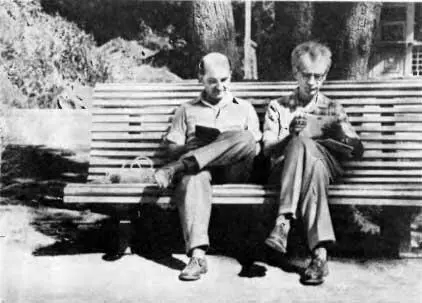

Эта игра быстро надоедала, и мы переходили к следующему номеру развлекательной программы — к пению. Всем известно отсутствие у Льва Давидовича интереса к музыке. Однако, видимо, присущая ему любовь к красоте, лиричность и даже некоторая сентиментальность не оставляли его полностью к ней равнодушным. Он любил цыганские романсы, особенно «Мой костер в тумане светит…», и просил меня петь его вместе с ним. Нельзя сказать, что получался вполне благозвучный дуэт, поскольку мелодия давалась Дау нелегко.

И в пути и на привалах часто читали наизусть любимые стихи. Здесь Дау был на высоте, знал очень много и читал их хорошо, нараспев, как читают поэты. Список любимых им стихов, написанный его рукой, хранится у меня как драгоценная реликвия. Кроме Пушкина и Лермонтова, там перечислены стихи Блока, Гумилева, Уткина, Симонова, Слуцкого, Берггольц. И еще Лев Давидович знал наизусть в оригинале стихи Кэмпбелла, По, Шамиссо, Гейне, Гёте. Евгений Михайлович не уступал ему, и начиналось состязание друзей в чтении стихов на английском и немецком языках, но и мне хотелось их чем-нибудь поразить. Я прочла на древнегреческом языке знаменитую надпись на камне в Фермопильском ущелье, и мои «рыцари» были сражены — древнегреческого они не знали.

Бережно храню пожелтевший клочок бумаги с написанным на нем неразборчивым почерком Льва Давидовича стихотворением О. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…». Оно вызывает печальные ассоциации. Хотя сам Лев Давидович не любил рассказывать об этом, но ведь и на его плечи «кидался век-волкодав». В апреле 1938 г. он был арестован якобы за шпионаж в пользу Германии и пробыл в заключении ровно год. Лишь вмешательство П. Л. Капицы спасло ему жизнь. Петр Леонидович написал письмо Сталину. Он писал, что не верит, чтобы Ландау был способен на что-либо нечестное. Все знали, что подобный шаг был страшнее, чем войти в клетку с тигром. Однако, не получив ответа, почти через год Петр Леонидович написал другое письмо, на этот раз Молотову. Он повторял, что не может поверить, что Ландау — государственный преступник. И смелое заступничество дало результат. Ландау был освобожден под личное поручительство П. Л. Капицы.

Позже Евгений Михайлович спрашивал Петра Леонидовича, как он не боялся, представлял ли себе размер опасности. Петр Леонидович ответил, что таких вопросов он себе не задавал, он лишь твердо знал, что иначе поступить не мог.

Всю свою жизнь Лев Давидович был не только благодарен, он был предан П. Л. Капице. И возможно, этим объясняется его категорический отказ даже обсуждать вопрос о создании отдельного института теоретической физики. До конца жизни он оставался сотрудником Института физических проблем, возглавляемого П. Л. Капицей.

Миновали годы, происходили новые события, вызывавшие волнение и горькие чувства. На этот раз они были связаны с судьбой Б. Л. Пастернака. Мог ли он не поддаться давлению и не отказаться от Нобелевской премии? Почему недостаточно боролся? Такие вопросы задавал Евгений Михайлович. Не менее взволнованный Лев Давидович не решался осуждать Пастернака за слабость. Узнав многое на собственном опыте, он понимал, что нельзя требовать от каждого честного человека, чтобы он был героем.

…Приближался вечер, и нужно было устраиваться на ночлег. В те годы получить номера в гостинице было не так трудно, как сейчас. Помню только два случая неудачи. Первый — в Ростове-на-Дону. Администратор гостиницы на просьбу предоставить хоть один номер для академика ответил: «Много тут вас академиков ходит, всем давай». Оказалось, что академиками он называл слушателей военных академий. Второй случай — в Сочи. Там мотив отказа был несколько другой: «Я не знаю, как устроить журналиста, приехавшего из Румынии, — сказал администратор, — а вы тут со своим академиком пристаете». Но, как правило, устроиться удавалось, и на следующее утро мы продолжали путешествие с новыми силами.

Незаметно кончались казавшиеся бескрайними поля подсолнухов — мы приближались к Кавказу. Вдруг на горизонте показались горы. Глаза моих спутников засияли от восторга, с губ не сходила улыбка. Вот она —зримая цель нашего путешествия!

Через несколько часов езды по горным дорогам мы наконец останавливаемся на первой Домбайской поляне. Здесь раскинулась палаточная турбаза, и мы, усталые, удобно располагаемся на ночлег.

На следующее утро, отдохнувшие и бодрые, собираемся налегке идти в горы. Выбираемся из палаток и замираем на месте: перед нами снежная вершина Софруджу и ее зуб, ярко-розовые в лучах утреннего солнца, четкие очертания гордой красавицы Белалыкаи и величественная громада Домбай-ульгена на фоне синего неба. Долго смотрим и не можем отвести взгляда.

Крутая тропинка ведет к небольшой поляне, затем через пихтовый лес к другой большой открытой поляне, где шумный водопад с Джугутурлючатского ледника оглушает и снова заставляет остановиться. Лев Давидович стоит на камне у самого края воды, радужные брызги обдают его с головы до ног, но отойти, оторваться от этого чуда невозможно. Евгений Михайлович боится, как бы Дау не простудился, и командует двигаться снова вверх, в горы.

При кажущейся хрупкости Дау был очень вынослив и мог ходить в горах долго, не уставая. Евгений Михайлович восклицал: «Посмотри, Дау ходит, как верблюд, лучше нас всех». Действительно, он никогда не жаловался на усталость, не просил остановок. Но если по пути попадались заросли малины, где каждый куст был усеян ягодами, ни я, ни Дау не могли устоять — углублялись в них и «паслись» до тех пор, пока не раздавался возмущенный голос Жени: «Как можно тратить время в горах, глядя вниз, а не на горы! Ягоды можно купить в Москве на рынке. Быстрее выбирайтесь! Пошли!» А мне и Дау казалось, что можно сочетать оба удовольствия — и любоваться природой, и собирать ее «дары».

Жаль было расставаться с Домбаем и Тебердой, но впереди нас ждали другие красоты.

Останавливаемся на неделю в Нальчике. Гостиница здесь вполне приличная, но в ресторане еда отвратительная. Поэтому каждый вечер мы ездим ужинать в Пятигорск, за 80 км отсюда. Там в лучшем ресторане города можно получить вполне съедобное блюдо под названием «Машук», а по нашим понятиям гуляш. Если наши предки считали, что не стоит ехать «за семь верст киселя хлебать», то мы были менее привередливыми.

От Нальчика рукой подать до ущелий Черека, Чегема и Боксана. Мы приближались к Главному Кавказскому хребту. Шли пешком, оставив машину в ущелье. Уже казались совсем близкими резко изломанные, обрывистые гребни Шхельды. Но расстояния в горах обманчивы. Дау с небольшим рюкзаком за плечами, слегка сгорбленный, в соломенной шляпе размеренным шагом идет вслед за мной под палящими лучами горного солнца. Женя замыкает «колонну». Идем час за часом; наконец Женя предлагает сделать привал. Дау с наслаждением сбрасывает рюкзак и ложится в густую траву альпийских лугов. Отдых длился долго. Подкрепившись бутербродами и холодной водой из горного ручья, надышавшись ароматом диких трав, начинаем «философствовать».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: