Марк Бородулин - И. А. Милютин. Дело и река

- Название:И. А. Милютин. Дело и река

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Череповец

- ISBN:978-5-6042107-3-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Бородулин - И. А. Милютин. Дело и река краткое содержание

Предназначено широкому кругу любителей истории и краеведения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

И. А. Милютин. Дело и река - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В марте 1911 года из Тихвина в Череповец приходит частное письмо. После новостей личного свойства тихвинский корреспондент, помянув Ивана Андреевича Милютина добрым словом, сообщал, что при большой «раскинутости Новгородской губернии, управлять ею при отдаленности Северных уездов затруднительно и невозможно, а потому признано возбудить ходатайство, чтобы изменить границы губернии (…), а в северной части Череповец сделать губернским городом». 6

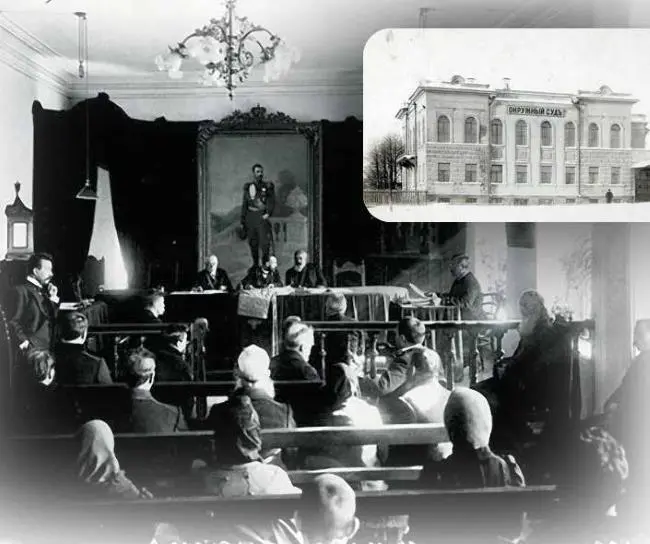

Череповец, правда, по внешнему виду к роли губернской столицы никак не подходил. Писателю Ивану Порошину он показался «маленьким городком, напоминающим приволжское село средней руки», но имеющим «несомненное будущее». 7Зато настроение в нем было вполне губернским. Милютину, например, удалось добиться ликвидации двух соседних судов – Белозерского и Устюженского, расположенных на окраинах своих округов, с тем чтобы оставить один центральный в Череповце.

Для размещения суда Иван Андреевич пожертвовал свое собственное каменное двухэтажное здание в самом центре города. Пришлось тогда устюженскому прокурору Петру Яковлевичу Вангенгейму, окончившему в 1851 году Лицей князя Безбородко, переехать в Череповец и занять должность товарища председателя Череповецкого Окружного суда.

Окружный суд в г. Череповце

Далее в письме говорилось о том, какие именно уезды предполагалось объединить. Среди них назывались, в частности, Тихвинский и Устюженский. Но империя этого сделать не успела: войны и революции нового века помешали свершиться милютинской идее. А вот при советской власти в 1918 году Череповец, спасаясь от голода, чуть менее 10 лет существовал как губернский город. В то тяжкое время (истинное значение которого пусть оценивают успокоенные и потому более справедливые потомки) прожить иначе было бы невозможно: распределительная система на больших расстояниях работала неэффективно, а Череповец был слишком отдален от Новгорода, своего губернского центра.

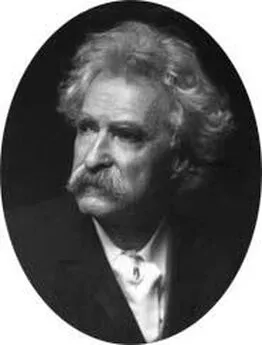

Н. Д. Чечулин (1863–1927)

Известный историк, член-корреспондент Российской Академии наук Николай Дмитриевич Чечулин в петербургской газете «Новое Время» поместил некролог «Памяти И. А. Милютина»: «Череповецкий городской голова Иван Андреевич Милютин, скончавшийся 4 июля 1907 года, был личностью крупною и оригинальною». И далее: «.Была в нем замечательная и высокая черта – желание работать у себя, на пользу своего города, своей области. И.А. Милютин мог бы входить в ряды крупнейших банковых и международных дельцов-воротил, особенно в 60-х-70-х годах, но он всегда оставался череповецким деятелем.

И не потому, чтобы не хотел быть в другом месте вторым, бывши у себя бесспорно первым: он понимал, что для успехов страны, для ее блага – а блага Родины он любил всегда горячею и живою любовью – необходима широкая и многосторонняя работа на местах». Заканчивалась поминальная статья такими словами: «.Можно только пожелать, чтобы побольше было у нас на местах работников, которые были бы так же, как И. А. Милютин, неутомимы, так же знали бы свои местные нужды и потребности и так же любили бы свое дело и свой родной край». 8

…29 июня 1915 года у пароходной пристани собрался весь город: мужчины и женщины, девушки и юноши, дворяне и крестьяне, купцы и мещане, служащие и рабочие (да мало ли хороших людей жило в Череповце). И вдруг зазвучал гудок одного парохода, второго, десятка. Все гудки слились в единый, мощный и чудный хор. Гудели суда на всех пристанях, в Алексеевском доке, в гавани. К ним присоединились колокола Троице-Сергиевской и Христорождественской церквей. И вот он появился, этот белоснежный двухпалубный пароход Товарищества «Север». Он все ближе и ближе подходил к причалу, все яснее виделись надписи на его бортах – «Иван Милютин».

Глава 1

Речное путешествие

Чудна чудная машина -

Развеселый пароход.

Уж мы сядем и поедем

Во Черепов городок.

Фольклор рекрутского набора

Уважаемый Читатель, прежде чем Вы познакомитесь с череповецким городским головой, действительным статским советником Иваном Андреевичем Милютиным, позвольте предложить Вам речное путешествие в уездный город Череповец (Новгородской губернии), где Иван Андреевич завершает свою более чем полувековую деятельность на поприще служения городскому обществу.

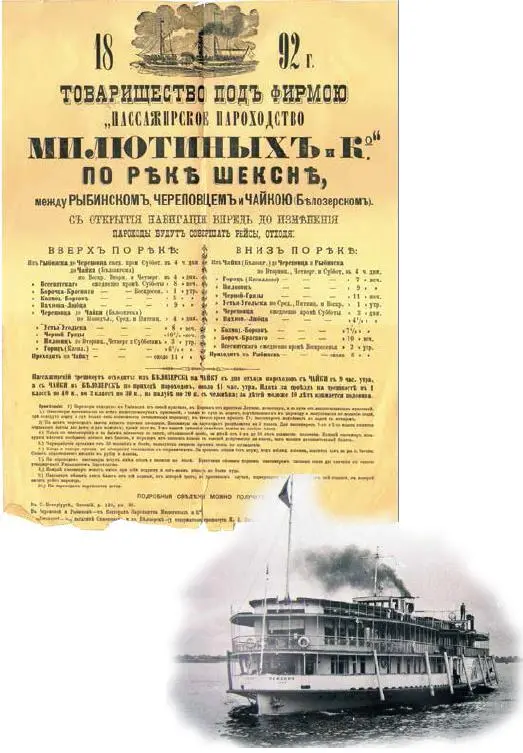

До появления железной дороги Вятка – Петербург столичному жителю, вздумай он посетить наш город, пришлось бы добираться сначала поездом (очень недешево) по Николаевской железной дороге до станции Бологое, затем по Рыбинско-Бологовской ветке до Рыбинска, а там – пароходом по Мариинской водной системе до Череповца, избегая тем самым тряских перегонов почтовыми через Боровичи и Устюжну. Мы тоже пойдем пароходом от Рыбинска по Шексне тем путем, которым много раз следовал молодой купец Иван Милютин на своих баржах, груженных хлебом, от Волги до Калашниковских пристаней северной столицы.

Купив проездные билеты в кассах Коммерческо-Крестьянского пароходства (ибо в правилах для господ пассажиров совершенно справедливо и не без основания замечено, что «каждый пассажир обязан иметь билет от той пристани, от которой он едет»), Вы получаете право ступить на палубу, скажем, «Михаила» или «Марии», а, может быть, если позволит вода, и на двухпалубный красавец «Владимир». Расписание обещает недолгое, чуть менее суток, путешествие, приятность которого подкрепит объявленный в пароходном «Прейс-Куранте кушаньям и винам» обед из трех или четырех блюд, чашка кофе или стакан чая со сливками или лимоном – «для одной персоны».

Не меньшее удовольствие доставит Вам вид изящно отделанной рубки, где пассажиры обедают, читают и даже музицируют; бархатные диваны первого класса и суконные второго; отличный буфет с разнообразными напитками и, наконец, любезность воспитанной команды. Путь от Рыбинска до Череповца составляет около 230 верст. 1

В два часа дня, взмутив волжские воды пенными бурунами, наш пароход устремляется в широкое устье реки Шексны. За кормой остается великолепная панорама рыбинской набережной с высоченной колокольней пятиглавого Преображенского собора.

Шексна встречает нас многочисленными корпусами Николаевско-Абакумовского заводского комплекса. Связанные в единый промышленный узел, абакумовские цеха нацелены на обслуживание волжско-балтийского судоходства и торговли. Здесь плетут пеньковые канаты, строят пароходы в железных корпусах «американского» типа, туэра – особого рода речные буксиры (о них мы еще найдем время поговорить), запасные части к ним, мукомольные мельницы, паросиловые установки. С абакумовских стапелей сходят и грузные волжские баржи, и баржи полегче – типа «унжаков», предназначенные для хождения по шекснинским перекатам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: