Марк Бородулин - И. А. Милютин. Дело и река

- Название:И. А. Милютин. Дело и река

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Череповец

- ISBN:978-5-6042107-3-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Бородулин - И. А. Милютин. Дело и река краткое содержание

Предназначено широкому кругу любителей истории и краеведения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

И. А. Милютин. Дело и река - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иногда у причала, рядом с часовенкой, можно увидеть настоятельницу монастыря матушку Таисию, ожидающую дорогого гостя – отца Иоанна Кронштадтского 11, всея Руси чудотворца. Почтенная игумения пользуется в крае глубоким уважением и всеобщей любовью. Выпускница Павловского института, мать Таисия так поставила дело воспитания и образования в обители, что к ней отдают своих дочерей помещики и купцы не только Новгородской, но и соседних губерний. Будущие жены воспитываются в духе истинного благочестия, изучают различные науки, домоводство, сельское хозяйство, рукоделие, шитье машинное и ручное, вязание и вышивание, золочение по материи и сафьяну хоругвей, плащаниц и т. д. Для обучения мастерству в особом просторном здании устроена учительская женская школа с рукодельными классами, предполагающая шестилетний курс обучения. В монастыре находится до 200 сестер. 12

В деревеньке, расположенной рядом с пристанью, для желающих посетить монастырь всегда найдется удобная подвода, а в обители – гостиница для богомольцев.

Здешние места, можно сказать, напоены Святым Духом. По разным направлениям от Леушино в старые времена существовало множество монастырей, теперь уже закрытых и сохранившихся лишь в качестве приходов: Златоустовская церковь, Спасский храм, приход Монастырек, Досифеевская пустынь.

На берегу маленькой речки Выксы, впадающей в Шексну в 33 верстах ниже Череповца, стоял небольшой монастырь святителя Николая Чудотворца. С апреля 1592 года томилась здесь в заточении по приказу грешного царя Бориса Годунова пятая законная супруга Ивана Грозного – Мария Федоровна, урожденная Нагих, в иночестве Марфа, мать убиенного царевича святого Димитрия. В 1605 году она была вызвана в Москву Лжедимитрием. Разгневанный этим обстоятельством, Борис Годунов лишил Выксинский монастырь самостоятельности и обратил в мужской, а инокинь, соболезновавших и помогавших многострадальной матери царевича, изгнал. В 1690 году патриарх Иоаким приписал Выксинский монастырь к Череповецкому Воскресенскому домовому патриаршему монастырю, с упразднением которого в 1764 году был упразднен и Выксинский обращен в приходскую церковь.

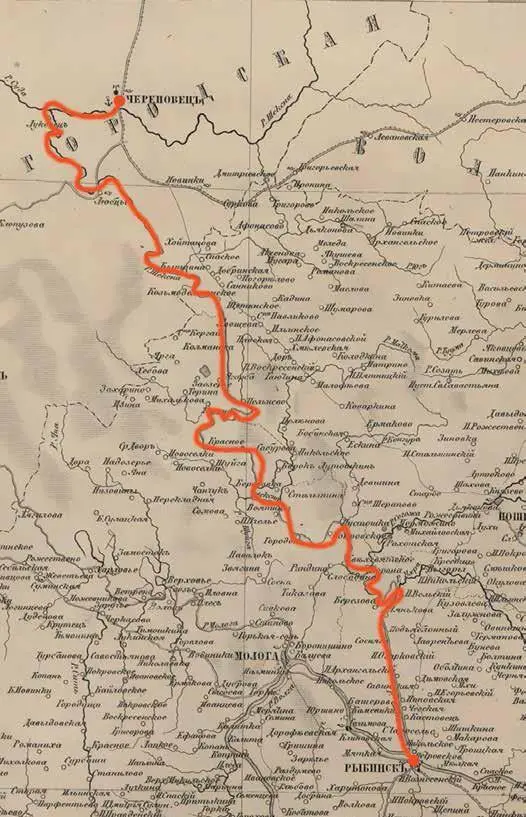

Речные путешествия из Рыбинска в Череповец были весьма длительны

В церкви есть придел святого царевича Димитрия, а на колокольне – колокольчик с написанным на нем именем Марии Нагой. 13

Мятежная душа царя Ивана Грозного, может быть, до сих пор обретается на Шексне, ибо где-то здесь он потерял и другого своего малолетнего сына, также нареченного Димитрием. Проходил государь эти места речным караваном «во втором лете казанского взятия», когда отправился молиться в Кириллов монастырь к честным угодникам «о мире, и о тишине, и об устроении земском» вместе с царицею Анастасией, царевичем Димитрием и «со всеми князьями и с боярами». Князь А.М. Курбский в своей книге «История о великом князе Московском» писал, что царевич Димитрий, которому не исполнилось и двух лет, разболелся и, «не доезжаючи монастыря Кириллова, еще Шексною рекою плывучи, по пророчеству святого, умре…»

Ниже пустыни славной Кирилловой,

Выше Рыбной слободки над Волгою,

Где Шексна-река круто согнулася,

Где колышутся травы прибрежные,

Где волна набегает на отмели,

Где журчит она тихо у берега

И сверкает несчетными струйками, —

Помяни там пред Богом Всеведущим

Со смиреньем: младенца Димитрия! 14

«Ниже пристани Вахново, – листаете Вы далее все тот же путеводитель (а мы подойдем к Вахново в восемь часов утра, как только минуем Вичеловские мели), – есть село Любец, которое считается родиной трех довольно известных братьев Верещагиных.

Один из них – знаменитый художник В.В. Верещагин, безвременно погибший в последнюю японскую войну. Другой – Н.В. Верещагин, замечательный сельский хозяин, основатель в России маслоделия и сыроварения. Третий – генерал А.В. Верещагин, писатель рассказов, преимущественно из военной жизни». 15

Село Любец, расположенное на крутом берегу Шексны, еще издали привлекает внимание своими благовидными каменными церквями: зимней – во имя Преображения Господня и летней – в честь Казанской иконы Божией Матери. Последняя, большая и нарядная, построена в 1800 году. Совсем недавно в сотне-другой шагов от них стоял крашенный в зеленую краску большой барский дом с мезонином, белыми колоннами и такими же ставнями. Построен он был в конце XVII века и принадлежал бабушке братьев Верещагиных – Наталье Алексеевне. Она имела большое состояние и происходила из старинного боярского рода Башмаковых. Предки ее служили царям – Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. В 1682 году царь Федор Алексеевич дал Лукьяну Башмакову жалованную грамоту, по которой ему в Любецкой волости Пошехонского уезда «пожаловали, похваляя его службу, промыслы и храбрость, в роды и роды (…) из его поместья в вотчину (…) треть села Любца, половину деревни Вичелава, половину деревни Раменья…» 16

Александр Верещагин в книге «Дома и на войне. 1853–1881» писал: «Верст на двадцать, тянулись по берегам Шексны великолепные леса и заливные луга моей бабушки; много сотен крестьян и много всякого добра у нее было». 17Любец – родовое имение Натальи Алексеевны, переданное ею во владение своему старшему сыну Алексею Васильевичу Верещагину. По воспоминаниям художника Василия Верещагина, «дядя зажил в Любце барином, кормил и поил весь уезд. (…)

В большом доме, пропитанном запахом сигар, вина и водки, графины и бутылки не сходили со стола. Для нас, детей, всегда были пряники, какие-то особенные, покупавшиеся на ярмарках ящиками и пудами, и для еды которых необходимы были именно наши детские зубы и желудки. Все мы с большим удовольствием ездили в Любец и также радостно встречали дядю, когда он приезжал к нам» (в Пертовку – Р., Б.). 18

В любецком доме побывали в гостях два императора – Александр I и Александр II. В память о первом в обширной зале, где стояли огромные изразцовые печи по углам, на самом видном месте была прибита мраморная доска с золотой надписью: «В сем зале изволил кушать Государь Император Александр I-й, 14 октября 1824 года». Он пользовался гостеприимством Натальи Алексеевны.

Император Александр II, путешествуя Шексной в конце 1850-х годов, еще задолго до приезда, спрашивал: «Далеко ли до Верещагина?» Алексей и Василий (отец художника) Васильевичи со всей местной аристократией и властями ждали императора на берегу. Исправник И.С. Левашов объявил собравшемуся народу: «Смотри, ребята, о «воле» Государю не заикаться! Кто только пикнет, тот со мной будет иметь дело! Помните, что царь приедет и уедет, а я останусь с вами». Когда пароход причалил к берегу, императора встретило со стороны десятков тысяч собравшегося народа страшное, оглушительное «ура!».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: