Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970

- Название:Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Ад Маргинем Пресс»

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 краткое содержание

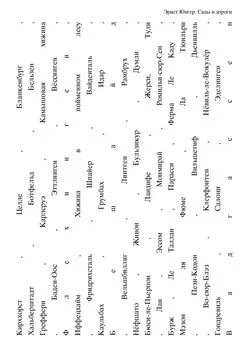

Первый том дневников выдающегося немецкого писателя и мыслителя XX века Эрнста Юнгера (1895–1998), которые он начал вести в 1965 году, в канун своего семидесятилетия, начинается с описания четырехмесячного путешествия в Юго-Восточную Азию, а затем ведет читателя на Корсику, в Португалию и Анголу и, наконец, в Италию, Исландию и на Канарские острова.

Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Преходящее искусство. От произведения к произведению, из года в год — и за их пределы. Артерии впадают в Тихий океан.

ВИЛЬФЛИНГЕН, 5 ЯНВАРЯ 1969 ГОДА

С Рождества снег. Птицы постукивают у окна клювами; я принес из амбара диски подсолнухов. Семечки в совершенном порядке покрывают их от центра к краю, обрамленному засохшими лепестками.

Семечки белые, как слоновая кость, черные или матово-фиолетового оттенка спорыньи. У каждого крошечный шрам: там насаживался венчик цветка. Рубцевание на светлых дисках остается почти невидимым, тогда как на темных оно обозначается пунктиром светлого растра.

Два диска лежат на подоконнике рядом со мной; третий я повесил наверху в рамке. Подлетают птицы, чтобы выклевывать семечки, и оставляют пустые оправы, как броши, из которых вынуты камни. У черных дисков оправы глубокого темно-коричневого цвета, а у белых — светлые: от желтого, как мед, до светло-коричневого, палевого и красно-бурого. Они — тоже художественные произведения. План проступает через оправу и оправленное, через форму и содержание. Для ювелира работа над оправой была бы даже труднее.

Птицы прилетают редко. Чаше всего появляется большая синица [943], время от времени ее изящная родственница, лазоревка [944]. Реже, хотя здесь она обычно налетает стаями, мелькает зеленушка [945]с ее сернистой каймой. Очевидно, голод еще невелик.

Синицам доступен подвешенный диск подсолнуха, который они опустошают, цепляясь за края. Они вытягивают семечки и просто сбрасывают вниз, чтобы потом расклевывать их на подоконнике. Менее проворные зяблики на подобные фокусы не способны. Раздобыв семечко, они улетают с ним прочь или зажимают его в одну из канавок подоконника и долбят клювом.

Они держатся осторожно: с липы бдительно наблюдают за окном, на мгновение подлетают и исчезают с добычей, которую часто еще и роняют. Они касаются диска с края и постепенно вычищают его так, как это происходит при затмении солнца. В конце концов, остается всего лишь колючая скребница, каркасная конструкция да ларь солярного изобилия.

ВИЛЬФЛИНГЕН, 12 ЯНВАРЯ 1969 ГОДА

Еще раз к вопросу о Внутренней теплоте. Итак, Кеплер [946]полагает, что она, а не холод, образует снежный кристалл.

Здесь следовало бы вспомнить о рубцевании, о следе, который остается после операции и говорит о том, что кризис миновал.

Но сначала нам следовало бы освободиться от представления о физической теплоте. Внутренняя теплота живет в ледяной глыбе, как и в солнце, в хлебном зернышке, как и на Синае.

Между тем мы вынуждены пользоваться словом «теплота», если хотим высказать предположения, которые не поддаются эксперименту. Почему мы говорим, например, «Вечная весна», а не «Вечная осень», что кажется более логичным? Потому, пожалуй, что мы чувствуем, что в весну простирается что-то такое, что сильнее не только зимы, но и самой весны… сильнее, чем разрастание и увядание, чем цветение и плод. Упование простирается далеко за рамки любого представления.

Очевидно, Кеплер видит в холоде воздействие, которому подвергается материя, или, по крайней мере, вмешательство, которое ее модифицирует. В ответ она прибегает к своим резервам, именно к Внутренней теплоте, и исторгает из себя новую форму: кристалл.

Возможны также иные раздражители, нежели холод — например, магнитное поле и давление. На материю оказывается давление, она отвечает. При таком взгляде можно было бы вспомнить о городе, мимо которого проходит войско или начинает его окружать. Аналогично ведут себя металлические опилки, попавшие в магнитное поле, или семена плауна [947]в фигуре Лихтенберга [948].

В городе тоже могли бы поднять флаги, выставить боевые знаки. Они выражали бы волю к сопротивлению. Это — сравнение в пределах мира символов. Мы могли бы сделать отсюда те или иные выводы или оставить совершенно без внимания.

Внутренний запас нам следует представлять себе не только безмерным, но и неисчерпаемым. Любое разворачивание силы оттуда является только знаком, а не отдачей. Энтропия, как вся термодинамика, остается снаружи, она не имеет ничего общего с Внутренней теплотой.

Внутренняя теплота: творение без нее немыслимо. Любое осуществление, любое образование предполагает сопротивление. Это справедливо как для жемчужины, так и для алмаза, как для оплодотворения клетки, так и для замысла стихотворения. Триумфы, отличительные признаки абсолютного, остаются на трассе, ведущей сквозь время. Время формируется и тает, как снежинка на ладони, пульсирует вокруг покоящегося полюса. Абсолютное лишено иерархии.

Боль — это пошлина от первого до последнего вздоха. Строгий отец, суровая школа, голод, нужда, а также отчаяние в ночи. Все это вызывает Внутреннюю теплоту из неисчерпаемого.

Гуманитарное образование, оружие, произведения искусства. Это началось в ледниковый период. Виноград лучше всего там, где он прочувствовал мороз. Страдание вызванное переходом через границу, плодотворно. Хермес: «Я издали узрел Твой трон, Господи…» [949].

Христиане всегда знали это. Смерть термодинамической теплоты не может испугать их; для них она свидетельствует о бренности мира. Внутренняя теплота остается неприкосновенной. Отсюда неслыханное мужество во времена, когда они были великими, вплоть до пуритан, гугенотов и пиетистов. При этом они боязливы; и это их укрепляет.

Кеплер. Одна из первых «тюбингенских голов». Тюбинген: один из наших малых городов, из которых приводился в движение мир. Излучения к Грацу, Вене и Праге, необычайные ночи с Тихо Браге и Рудольфом II, встреча с Валленштейном, который, вероятно, доверял ему больше, чем Сени [950]. Придворный астролог и придворный астроном. Как атеист был оклеветан, его мать обвинили в колдовстве. Могила его неизвестна; имя же продолжает жить в небесных законах.

Кристаллические пассажи, как у Паскаля и Лейбница; меры и числа остаются в передней.

ВИЛЬФЛИНГЕН, 20 ЯНВАРЯ 1969 ГОДА

Сообщение о погоде:

.. только дятел стучит

с кроваво-красными перьями в белом снегу.

Из занесенного снегом домика в Прамау привет Ваша Маргрет Бильгер [951]». Я с удовольствием это услышал.

ВИЛЬФЛИНГЕН, 23 ЯНВАРЯ 1969 ГОДА

Руберту Зимерлингу: «Ваше извещение о додекаэдрическом вирусе полиомиелита застало меня за размышлением о проходе Spirochaeta pallida [952]по человеческому телу и ее обустройстве в различных помещениях этого дворца, которые она заново оклеивает обоями, обставляет мебелью или даже совершенно изменяет. Она проявляется не как додекаэдр, а как крохотная змейка.

Проход этот нынче, похоже, заканчивается, странствование, закравшееся во многие судьбы и мозги, от Ульриха фон Гуттена до Мопассана. Сифилис, как много раньше проказа, утратил свою ужасность; скоро уже едва будут понимать, почему это так волновало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: