Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония

- Название:Император Мэйдзи и его Япония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8062-0306-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония краткое содержание

Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной историографии описание правления императора Мэйдзи (1852–1912), которого часто сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались японская нация и японская культура, которую полюбили во всем мире. А. Н. Мещеряков составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть. За драматической судьбой Мэйдзи стоит увлекательнейшая история его страны.

Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. Легкость и доступность изложения делают книгу интересной как специалистам, так и всем тем, кто любит Японию.

Император Мэйдзи и его Япония - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сига взывал к японской традиционной культуре. Парадокс заключался в том, что статус художника в токугавской Японии был чрезвычайно низок. Все литературные произведения знаменитой ныне хэйанской литературы, включая «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, считались «аморальными», поскольку главным предметом изображения там была любовь. Само писательское дело считалось занятием малодостойным. О Цубоути Сёю (1859–1935), основателе современной японской художественной прозы, даже европеизированный Фукудзава Юкити отзывался с неприкрытым презрением: «Такое вульгарное занятие, как писание романов, для обладателя диплома бакалавра является занятием совершенно недостойным». Однако Сига и его друзья думали уже по-другому.

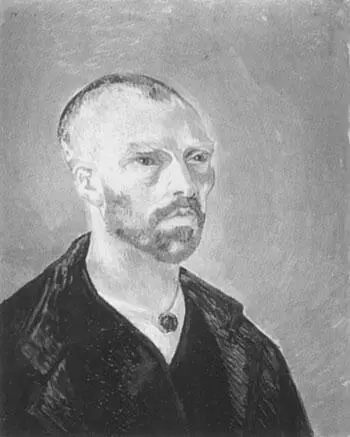

В этом им помогал Запад. Запад, которому требовалась очередная утопия. В феврале великий Ван Гог отправился в Арль. В его представлении там было так же хорошо, как в Японии. Не имея на то никаких оснований, Ван Гог полагал, что в среде японских художников царит атмосфера бескорыстной дружбы. Он копировал призведения японских художников, использовал в своих картинах японские мотивы и даже нарисовал свой автопортрет, представив себя на нем буддийским монахом. В Арле он читал только что вышедшие первые номера журнала «Le Japon Artistique». В Японии французский ставленник Токугава Ёсинобу потерпел поражение в борьбе за власть. Однако именно Франция первой оценила японское искусство. Из парижских салонов мода на Японию стала расползаться по Европе.

Винсент Ван Гог. Автопортрет в виде японского буддийского монаха

Европейцы находили Японию страной любопытной и экзотической, а ее искусство – «прелестным». Многих японцев это приводило в ярость, они утверждали, что европейцы видят в Японии музей диковинок, страну гейш и Хокусая, но не замечают ее достижений – фабрик, сооружений, железных дорог. Другие, подобно Токутоми Сохо, считали: вся японская культура пронизана идеей феодального неравенства и потому не имеет права на существование, ибо такая культура не способна создать страну, которая могла бы конкурировать с Западом, где жители и правители каждой страны представляют собой единство, до которого японцам еще очень и очень далеко.

Однако авторы «Нихондзин» не были настроены столь пессимистически. Они стали одними из первых, кто начал гордиться японской художественной культурой, которая ни в чем не уступает Западу или даже превосходит ее. «Японцы» не думали, что в их стране не было ничего подобного Шекспиру, Гёте или Толстому. Они получили западное образование и признавались, что читать западную классику им проще, чем японскую. Но из этого они сделали вывод о необходимости стать японцами. «Познай себя!» – патетически восклицали они. Потому что только познав себя, можно понять, чем же японцы отличаются от европейцев, очертить границы японской культуры и уже на этом основании выстроить японскую нацию.

Токутоми Сохо и публицисты «Нихондзин» были представителями нового поколения журналистов и мыслителей. Они думали не только о текущей политике и составе правительства, но и о вещах более системных – о природе Японии, о японской культуре, о нации. Старое же поколение журналистов уходило в тень. В июле Фукути Гэнъитиро оставил пост главного редактора газеты «Нити-нити». На него давили со всех сторон: власти не могли забыть его антиправительственных выпадов, его подчиненные – снижения тиража. Фукути был верным подданным Мэйдзи, но этого стало недостаточно, ибо теперь верными подданными императора стали почти все обитатели архипелага.

30 апреля был создан новый государственный институт – Тайный совет (Сумицуин). В состав этого совещательного органа входило около пятнадцати человек – старшие по возрасту принцы и основные министры. В его непосредственную задачу входила, в частности, подготовка текста конституции и положения об императорском доме. О колоссальном значении Тайного совета свидетельствует то, что Ито Хиробуми оставил премьерство и стал председателем Тайного совета. Тайный совет, чьи полномочия были весьма неопределенны, просуществовал до 1947 года.

Работа Тайного совета находилась в тени, зато прилагательное «императорский» употреблялось все чаще и чаще. Появлялись «императорские» школы, журналы и страховые компании. Острословы заявляли, что вскоре настанет время для «императорских рикш» и «императорских золотарей». В преддверии принятия обещанной конституции все больше говорили о «японском народе». Единство всех со всеми занимало умы. Один журнал писал, что единство синто, конфуцианства и буддизма – это тот «великий Путь», по которому, «как по широкой улице Токио, добровольно шествуют принцы, министры, самураи, крестьяне, ремесленники и купцы, нищие и парии, лошади и коровы, собаки и кошки» [187].

Совершенно не случайно, что второй официальный портрет Мэйдзи появился на свет именно в этом году. Год, предшествовавший провозглашению конституции, был употреблен в расчете на создание общенациональных символов, главнейшим из которых являлся сам Мэйдзи.

Заседание Тайного совета

Хосуга Куниаки. Император Мэйдзи наблюдает за соревнованиями по сумо в святилище Яёи

Киоссоне не смог получить разрешения на портретирование. А вот Хосуга Куниаки и не думал его получать. Он просто вообразил себе, как император наблюдает за состязаниями. Весьма показательно, что Мэйдзи обычно изображался в окружении многих людей. При этом не подданные смотрят на него (что более свойственно европейской традиции), а он смотрит на них. В данном случае – на борцов. По всей вероятности, в такой фокусировке взгляда сказался древний запрет смотреть на императора. Именно поэтому цветные гравюры нисики-э столь часто изображают посещение императором массовых зрелищ (театр, цирк, скачки, выставки и т. п). В этих изображениях проявлена идея о том, что император видит, оставаясь при этом невидимым, как то и положено настоящему мудрецу.

За последние 15 лет император не позировал ни разу. В подарочном фонде Министерства двора находилась только фотография 1873 года. Министр двора Хидзиката Хисамото испытывал большие неудобства, вручая ее знатным особам, – ведь облик нынешнего Мэйдзи разительно отличался от изображенного на фотографии молодого человека. И вот состоявший на службе японского Монетного двора итальянец Эдуардо Киоссоне (1832–1898) получил указание сделать черновые наброски императора. Что и было сделано 14 января. Художник спрятался за перегородкой, исподтишка наблюдая за тем, как обедает император в перерыве соревнований по сумо, которые проводились в святилище Яёи. Высочайшего разрешения на то, чтобы нарисовать его, художник не получил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: