Лев Лурье - Без Москвы

- Название:Без Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БХВ»cdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-0752-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лурье - Без Москвы краткое содержание

Петербург и Москва – два российских мегаполиса, бывшая и нынешняя столицы, соревнование между которыми не прекращается никогда. Книга посвящена описанию петербургской «самости», того, что делает жителей города непохожими ни на москвичей, ни на провинциалов. Действия книги охватывают век между 1912-м и 2012-м годами: между городом Александра Блока, Павла Милюкова и Тамары Карсавиной и местом, где живут Василий Кичеджи, Роман Широков и Сергей Шнуров. От акмеистов до хипстеров: обычаи, персонажи, трагедии и комедии города «славы и беды».

Без Москвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Николай Третьяков, бывший президент ГМЗ «Павловск»:

«Их преследовали. Один – князь, другой – потомственный дворянин, третий связан с чем-то не тем. Во всех документах отмечено: в Эрмитаже, например, партийная организация состояла только из людей технических профессий: электрик, плотник, столяр, а специалистов по искусствоведению в ней не было. Откуда им было взяться?»

Все же, несмотря на непрестижность работы хранителей, именно в мрачные 1930-е годы в пригородные дворцы пришли работать два молодых сотрудника – Анатолий Кучумов и Анна Зеленова. Оба они стали преемниками старых мастеров, первоклассными музейными специалистами, фанатиками своего дела.

В апреле 1932 года, по Царскосельскому парку, прогуливался 20-летний любознательный ленинградский рабочий Анатолий Кучумов. Заглядевшись на местные красоты, он провалился под лед в пруду напротив Александровского дворца и пошел во дворец просить помощи.

Сотрудники, люди любезные, «со старого времени», угостили его чаем с малиной. Завязался разговор. Кучумов сказал: «Как бы я хотел работать у вас в музее, как я мечтаю вообще заниматься чем-нибудь, связанным с историей и искусством. Я рабочий, но хожу на курсы экскурсоводов при Эрмитаже». Сотрудники посоветовали: «Сходите к нашему директору, может, он вас куда-нибудь и возьмет». Так Кучумов начал работать в музее инвентаризатором. В 1938 году он стал его заведующим.

Стремительный взлет Кучумова был предопределен – пролетарское происхождение, лояльность к советским принципам работы, но главное – феноменальные способности к музейному делу: чувство стиля, любовное отношение к каждой музейной вещи и фотографическая память.

Виктория Плауде, научный сотрудник ГМЗ «Царское село», внучка искусствоведа Анатолия Кучумова: «Он имел удивительную зрительную память, запоминал каждую вещь. При беглом взгляде он мог охарактеризовать любой экспонат. Причем это касалось не только вещей наших дворцов, но и предметов из Лувра или Версаля. Он и эти музеи знал, как свои пять пальцев, хотя ни разу там не был, по книгам, по фильмам, по фотографиям».

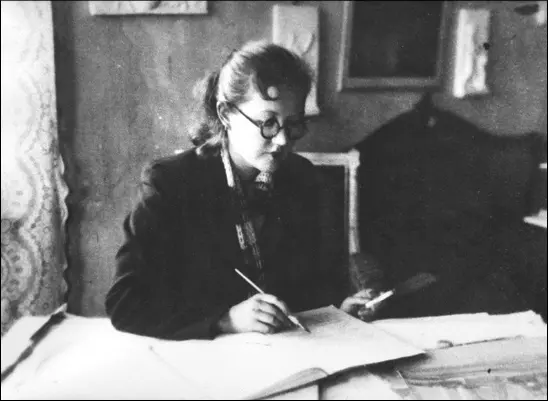

Как и Кучумов, Анна Зеленова была человеком 1930-х годов.

Анатолий Михайлович Кучумов

Анна Ивановна Зеленова, 1940-е годы

Она не боялась никакой работы и не отделяла общественное от личного. Появившись в Павловске в 1934 году 20-летней студенткой факультета искусствоведения, через 4 года энергичная и толковая Анна Ивановна возглавила научный отдел музея. К 1940 году Зеленова, руководившая генеральной инвентаризацией Павловских ценностей, знала каждый экспонат музея и каждую тропинку парка. В августе 1941 года, после увольнения предыдущего директора, именно ей поручили спасение Павловска от надвигающейся войны.

Аделаида Ёлкина, старший научный сотрудник ГМЗ «Павловск»: «Эвакуация музейных ценностей не была заранее подготовлена, потому что хранителей вовремя не информировали. Это одна из самых трагических страниц в истории музеев петербургских пригородов».

Иван Саутов, директор ГМЗ «Царское село» с 1987 по 2008 годы: «Существовали очень жесткие инструкции и рекомендации органов НКВД – забирать наиболее ценные предметы, содержащие драгоценные металлы, ювелирные изделия».

Алексей Гузанов, главный хранитель ГМЗ «Павловск»:

«Но музейщики во многом поступали по-своему, они понимали ценность предметов. Естественно, старались упаковать, эвакуировать все, что возможно. Женщины на своих плечах выносили тяжелейшие ящики с экспонатами».

22 июня 1941 года прозвучала речь Молотова, стало известно, что фашистская Германия напала на Советский Союз. С этой минуты в Египетском вестибюле Павловского дворца началась эвакуация экспонатов. По плану вывезти нужно было примерно один процент, но 28-летний директор Анна Ивановна Зеленова и сотрудники «Павловска» паковали предметы, пока могли. Всего вывезено было 29 процентов экспозиции. Причем предметы для эвакуации подбирались очень тщательно: из гарнитура брали один стул, чтобы по нему потом можно было восстановить остальную мебель. Работа здесь продолжалась до 16 августа. В этот день в Павловск со стороны самого большого района парка – Белой березы – вошла Четвертая немецкая танковая группа; мотоциклисты уже были видны со стороны дворца, когда последняя подвода с частью архива и библиотеки покинула дворец. Анна Ивановна Зеленова и хранитель Вайс пешком направились в сторону Ленинграда. Через 10 дней в Египетском вестибюле дворца разместилось гестапо. Так закончилась эвакуация Павловска.

Большая часть эвакуированных коллекций из Павловска, Пушкина и других дворцов находилась в Сибири. Главным хранителем этого собрания, фактически огромного музея, устроенного в тылу, оказался Кучумов. Анна Ивановна оставалась с частью экспонатов в Ленинграде и всю блокаду поддерживала с Кучумовым дружескую переписку. Мучительный быт в ее письмах описан сдержанно, вопросы хранения экспонатов – с научной щепетильностью.

Весной 1942 года южный портик Исаакиевского собора представлял собой странное зрелище. Между колоннами висели веревки, на них сушились гобелены XVIII века; прямо на площади стояла мебель эпохи Регентства. В блокаду именно в подвалах Исаакиевского собора хранились экспонаты пригородных музеев, в том числе и Павловска, которые не успели вывезти на Большую землю. Здесь провели 3 блокадных года Анна Ивановна Зеленова и другие хранители. Они перебирали «свои» вещи, сушили их, старались сберечь, ходили в Публичную библиотеку, потому что продолжали аннотировать их. Эти предметы в некотором смысле спасли им жизнь, потому что музейщики чувствовали ответственность и каждый день думали о том часе, когда советские войска, наконец, освободят загородные резиденции и можно будет начать восстанавливать коллекцию.

Всю войну парки были закрыты, вокруг них стояли посты. Висели таблички, которые гласили, что гражданскому населению вход строго запрещен. На территории парка и в самих дворцах находились штабы немецких подразделений.

Павловск, как и другие оккупированные пригороды, стал жертвой беспримерно жестокой оккупационной политики фашистов.

Трудоспособное население планомерно отправляли на работу в Германию, остальные были обречены на голодную смерть. То, что не вывезли из дворца, растаскивали немцы и солдаты испанской «голубой дивизии». Покидая Павловск, немцы нашпиговали минами парк и дворец, вскоре начался пожар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: