Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эту молитву повторяют беспрестанно не одни ламы, а также и набожные простолюдины или, как говорят монголы, черные люди – в отличие от желтых лам. Веру свою монголы называют желтой верой. Молитву «Ом мани падме хум» [126]монголы пишут на камнях при дорогах, чтобы прохожие могли ее читать. Кроме того устраивают они еще особые снаряды, называемые курдэ: молитву «Ом мани падме хум» пишут много раз на длинной бумаге, свертывают ее в трубку и вкладывают в круглую коробку, которая вертится вокруг себя; буддисты думают, что вертеть такие мельницы с молитвами так же полезно, как и молиться. Курдэ они ставят так, чтобы его вертело ветром или водой. На местах почитаемых, на перевалах через горы, например, монголы устраивают обо, т. е. закладывают молитву кучей камней, а сверху ставят древко, на котором привязан флаг, т. е. кусок коленкора, исписанный молитвами или со священными изображениями. Кроме дацанов и обо, монголы строят еще памятники в честь Будды или святых; памятники эти называются субурганами.

Буддизм монгольский во многом отличается от того буддизма, которому учил Сакиямуни, и потому его, в отличие, называют ламаниством. По-видимому, в буддийскую веру монголы многое взяли из своей прежней веры.

Шаманская вера монголов, в отличие от буддийской, называемая ими черною верой, состоит в том, что люди верят в злых и добрых духов, которые людям покровительствуют или вредят, и в людей, которые имеют власть над этими духами, т. е. шаманов. Шаманы для умилостивления духов приносят им жертвы, брызгают в воздух молоком или водкой или даже закалывают животных. Во время своих заклинаний шаманы поют, пляшут и бьют в бубен. Одеваются они в особое платье; иные из них носят маски.

В Монголии во многих ламайских монастырях, во время службы в дацанах, также употребляют бубны; кроме того, раз в год устраивают праздник, называемый чам . Во время этого праздника ламы надевают на себя разные маски и пляшут на дворе перед дацаном или монастырем на площади. Они думают при этом, что маски эти изображают их богов, являвшихся в страшных образах или в виде каких-либо животных.

Встреча с двумя монгольскими ванами

ВГуйхуачене, или Куку-Хото, как зовут этот город монголы, мы жили долго. Отсюда начиналось наше путешествие по Монголии, на вьючных верблюдах, на собственных верховых лошадях и с собственными юртами, – все это нам надо было завести, купить и нанять в этом городе. Все время в Куку-Хото мы пользовались гостеприимством г. Кейла и жили за городом, в доме католической Бельгийской миссии. Г. Кейла был итальянец по происхождению, но уроженец Бельгии и голландец по привычкам; аккуратный хозяин, общительный и веселый собеседник, он проводил с нами все свое свободное время; с нами его сближали общие европейские интересы, а с г. Скасси [127], кроме того, общие черты итальянского характера.

Г. Кейла был не похож на их миссионеров, которые поступают в миссию юношами прямо из семинарий; ранее в Бельгии он был торговец винами и многое в жизни видел и переиспытал: в миссию поступил по призванию и был очень религиозен, но как-то по-своему. Во время служения мессы он всегда имел очень восторженный или тронутый вид, но он не проводил большую часть дня за молитвенником, как это делают другие его собратья; напротив, его коренастую фигуру, с массой черных с проседью кудрей на голове, в старом заштопанном китайском халате и таких же башмаках, можно было встретить во всех углах его обширного двора, нередко в самом воинственном настроении, в спорах с плутоватыми китайцами, принадлежащими к его пастве. Китайцев он не любил и ставил их очень низко, но ладить с ними умел отлично.

Мы занимали в миссии отдельный дом, с обширным двором, что было очень удобно для наших сборов в дорогу. Рано утром, 31 июля, г. Кейла окропил святой водой наших животных, после чего началась вьючка. Это – самая скучная и хлопотливая вещь на свете, особенно когда ваши рабочие не привыкли к вашим европейским вещам и важным европейским требованиям. Китайцы на время путешествия сами наполовину превращаются в тюк, и потому с ними хлопот очень мало; другое дело – европейские путешественники: им в дороге нужна и фотографическая камера, и треножник для нее, и куча бумаги, и прессы для растений, все это совсем не приспособленное к укладке на спине живого существа, и все, кроме того, должно быть отвязано и готово по первому требованию.

Нашим рабочим было над чем поломать голову, уравновешивая всю нашу кладь на боках 15 верблюдов. Кроме всего, надо было завьючить две юрты, к чему китайцы также не привыкли. Сборы, казалось мне, тянулись невообразимо медленно и бестолково. Наконец, когда все было кончено, мы собрались все в церковь, и г. Кейла помолился за отъезжающих: затем в его келье мы распили на прощанье бутылку виноградного вина из его скудного запаса и простились; впрочем, хозяин, привыкнувший к нам за месяц нашего пребывания у него, хотел проводить нас за город, и мы с ним сели в извозчичью повозку, мужчины ехали возле верхами, а мою лошадь вели в поводу. Грустно было расставаться с г. Кейла, последним, как думали мы, европейцем, встреченным нами на нашем пути.

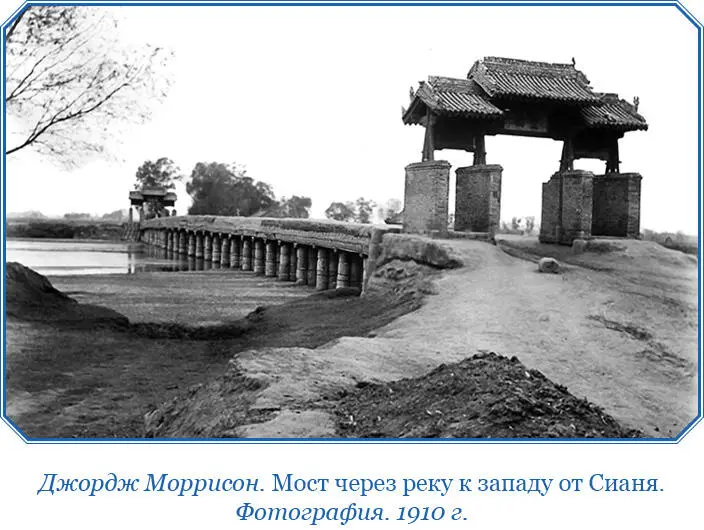

Город на этот раз мы не видели, проехали предместьями. Архитектура домов здесь была несколько иная, чем в других китайских городах, постройки были из обожженного кирпича, имели более солидный вид, и в домах были окна с круглыми сводами вверху, а не просто длинная вырезка во всю стену с мелкой решеткой, как в пекинских и вообще в китайских домах. Старые здания в Куку-Хото, его храмы тоже отличались оригинальностью, и некоторые из них не походили ни на китайские кумирни, ни на тибетские буддийские храмы, – два типа священных построек, которые мы встречали во всех монгольских монастырях и городах.

Первая же остановка наша была в деревушке, которую населяли монголы-туметы; они занимались хлебопашеством, жили в китайских фанзах и одевались по-китайски, только женщины их счастливо отличались от китаянок здоровыми ногами и вообще здоровой рослой фигурой. Туметы относились к нам радушно и не надоедали любопытством.

На другой и на третий день шли населенными местами и останавливались в китайских постоялых дворах, в дянах, как мы привыкли называть их. Чем ближе мы подходили к Желтой реке, тем оживленнее становились дороги; опять, как в Китае, на ней то и дело встречались различные торговцы с товарами, подвешенными на коромыслах. Доехали до развалин старинного монгольского города Тохто-хото; его разрушенные стены и башни были на высоком обрывистом берегу; внизу, между рекой и горой, расположился новый китайский город. На вид последний ничем не отличался от других городов, но нравы жителей здесь были другие: толпа не теснила нас, встречные уступали дорогу, не слышно было бесцеремонных замечаний вслед или даже бесцеремонного хохота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: