Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]

- Название:Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-123065-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями] краткое содержание

– Верните нам советское образование! Такие обращения в последние годы поступают все чаще. И в какой-то момент я решил, прежде всего для самого себя, разобраться – как мы пришли к нынешней системе образования? Какая она? Все еще советская, жесткая и единая – или обновленная, современная и, как любили говорить в 2000-х, модернизированная? К чему привели реформы 90-х и 2000-х? И можно ли на самом деле вернуть ту ностальгическую советскую школу?

Ответы на эти вопросы формулировались в беседах с теми, кто в разные годы определял образовательную политику страны, – вице-премьерами, министрами, их заместителями, руководителями Рособрнадзора и региональных систем образования, знаменитыми педагогами.

Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да что говорить… В журнале «Коммунист» было несколько статей о необходимости перестройки школы, о том, что наша школа – это школа приписок. Поляков тогда опубликовал «ЧП районного масштаба», и мы все зачитывались его книжкой. Он правду же написал, что происходило в этом комсомоле.

И денег тогда еще, в 80-х, было много. И движуха превратилась в веселуху. Я купил в школу грузовик, автобус, кучу мебели мы покупали.

Но потом деньги кончились…

Родился 8 октября 1957 года в г. Черновцы.

В 1979 году окончил математический факультет Красноярского государственного университета.

С 1987 по 1999 год – директор Красноярской экспериментальной школы «Универс».

С 1990 по 1999 год – заведующий кафедрой общей педагогики Красноярского государственного университета (по совместительству).

С 1994 по 1999 год – директор Института экспериментальной педагогики Сибирского отделения РАО (по совместительству).

С 1999 по 2011 год – ведущий специалист по образованию Московского представительства Всемирного банка.

С 2002 по 2006 год – профессор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (по совместительству).

С 2006 по 2012 год – научный руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ (по совместительству).

С 2012 года – научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ.

С 2012 года – советник министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова.

В 1990 году стал кандидатом наук в Латвийском университете по специальности «Педагогические науки».

В 2001 году получил ученую степень доктора наук в РГПУ по специальности «Педагогические науки».

Заслуженный учитель РФ (1997).

Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2003, 2009).

Глава шестая

Кто провалил съезд учителей?

Время ускорялось. В феврале 1988-го – пленум ЦК КПСС. В декабре – Всесоюзный съезд работников народного образования. Ягодин, стоя на трибуне, требует более решительных перемен. За его спиной в президиуме сидит Лигачев.

Тогда еще никто не догадывался, что идут последние годы советской власти…

Из доклада председателя Государственного комитета по народному образованию Геннадия Ягодина на Всесоюзном съезде работников народного образования 20—22 декабря 1988 года, Москва:

– Многолетние исследования по выявлению индивидуальных способностей детей показывают, что уже в 2—4-летнем возрасте можно определить уровень умственного развития ребенка. Результаты этих наблюдений показывают, что дети в своем абсолютном большинстве являются, несомненно, способными, а 2—3 процента относятся к категории талантливых, особо одаренных. Нам надо вернуться к нашей оценке педологии, на новом уровне активизировать исследование способностей детей и их учет в педагогической практике.

Ведь самая большая ответственность учителя – обеспечивая оптимальные условия для развития каждого ребенка, не пропустить, не прозевать талант, не потерять Пушкина, Менделеева, Шостаковича, Королева.

Пришло время поразиться тому, что из десятилетия в десятилетие в болоте наших предрассудков, нашей безграмотности тонут тысячи и тысячи талантов, неповторимых личностей. Гениев и людей «просто чрезвычайно талантливых издавна называют «самородками». Эти самородки много дороже золотых. Они встречаются почти так же редко, но это поистине бесценный дар природы. А распоряжаемся мы этим даром до дикости халатно и бездумно.

В течение долгих десятилетий наша воспитательная система настроена на отбор послушных посредственностей. Если творческое мышление не поощряется ни преподавателем, ни коллегами, ни обществом, способности творчески одаренных личностей зачастую гаснут. Это невосполнимые потери. Уверен, что поиск, воспитание талантов важны и актуальны так же, как и экономическая реформа, как и политическая реформа, как и другие крупнейшие преобразования в стране.

Об экзаменах по истории и обществоведению хочу доложить вам, что несколько дней назад я подписал уникальный приказ. В своей жизни никогда ничего подобного не подписывал. Я написал в приказе, что обязанностью экзаменационных комиссий по предмету истории является обеспечение свободы ученику выразить свою точку зрения по предмету, пусть даже отличающуюся от точки зрения учителя и учебника. ( Аплодисменты .) Мы издали этот приказ касательно истории, но хотелось бы, чтобы это стало нормой и для всех предметов, потому что жизнь развивается и замкнуть ее только на том, что есть на сегодня, невозможно.

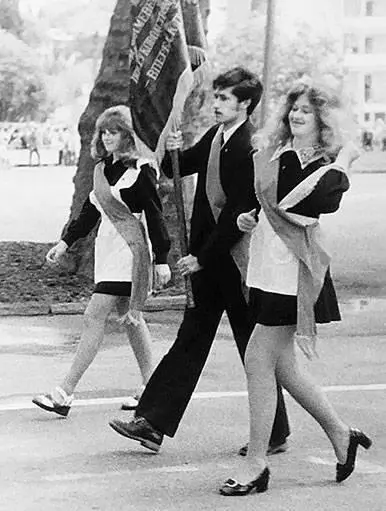

Школьникам, учащимся профтехучилищ работа пионерских и комсомольских организаций часто неинтересна. Навязанные взрослыми помпезность и шагистика для пионерии, рапортомания и засилье бюрократии в комсомоле выталкивают детей и подростков в неформальные объединения.

…Закон предписывает: «Детям, находящимся на воспитании в детских учреждениях и школах, обеспечиваются необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья и гигиенического воспитания». Нет, не обеспечиваются. Не выполняем мы этот закон! Ни школа, ни детский сад.

Среди учащихся начальных классов более 60 процентов детей имеют нарушения осанки. К окончанию средней школы половина всех учеников близоруки, 30—40 процентов страдают отклонениями в сердечно-сосудистой системе, 20—30 процентов – нервно-психическими расстройствами.

Не лучше здоровье студенчества. От первого к выпускному курсу снижается объем легких, скачет давление, каждый третий студент находится под диспансерным наблюдением.

Это не беда, которую можно преодолеть только силами врачей. Это не вопрос лечения. Для того чтобы добиться успеха, надо соединить усилия общества и государства: Гособразования, Минздрава, Детского фонда. Это комплексная проблема. Надо действовать сообща, концентрируя внимание на главных причинах. Какие же это причины?

Первая – это перегрузка школьных и вузовских программ. Это наша проблема, и мы ее решим.

Вторая причина – медицинская, и прежде всего психологическая неграмотность учителей в сочетании у некоторых из них с низкой культурой и нравственностью. Вот пример из брошюры Алексея Александровича Дубровского (она есть у всех делегатов): «Учительница хорошо знает свой предмет (это из школьных сочинений), но на нас кричит: «скоты», «кровопийцы», «тошнотворные», «остолопы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1057298/aleksandr-milkus-kak-my-perestraivali-sovetskoe-ob.webp)

![Кэс Грей - Бабак сбежал! [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1056793/kes-grej-babak-sbezhal-litres-s-optimizirovannymi.webp)

![Холли Блэк - Как король Эльфхейма научился ненавидеть истории [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1059147/holli-blek-kak-korol-elfhejma-nauchilsya-nenavidet.webp)

![Джей Барридж - Тайна дерева-храма [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1065413/dzhej-barridzh-tajna-dereva.webp)

![Влада Якушевская - Спроси меня как [Быть любимой, счастливой, красивой, богатой собой] [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1077823/vlada-yakushevskaya-sprosi-menya-kak-byt-lyubimoj-sch.webp)

![Коллектив авторов - Рыба и морепродукты. Закуски, супы, основные блюда и соусы [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1078496/kollektiv-avtorov-ryba-i-moreprodukty-zakuski-su.webp)

![Мгер Оганесян - Сокровение. Книга 1. Сказания кровавой дани [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1082410/mger-oganesyan-sokrovenie-kniga-1-skazaniya-krovav.webp)

![Ник Перумов - Александровскiе кадеты. Том 2 [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1143239/nik-perumov-aleksandrovskie-kadety-tom-2-litres.webp)

![Ник Перумов - Александровскiе кадеты. Том 1 [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1143240/nik-perumov-aleksandrovskie-kadety-tom-1-litres.webp)

![Apos - Голый край [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1144068/apos-golyj-kraj-litres-s-optimizirovannymi-illyust.webp)