Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другой рисованный фильм, "Слоненок" (1967), поставлен по одноименной сказке Киплинга режиссером Е. Гамбургом. Незатейливая история о любознательном слоненке, который, как и все дети, задавая старшим свои бесчисленные "почему", во что бы то ни стало хотел узнать, что ест за обедом крокодил, и поплатился за эту любовь к познанию тем, что его маленький нос превратился в длинный слоновый хобот, развернута на фоне красочно изображенной африканской природы. Фильм декоративно ярок, и эта декоративность подчеркнута особым приемом — эпизоды сменяются так, словно на экране поворачиваются большие листы картона. Во всем этом есть, однако, нечто игрушечное, нарушающее стиль и самую суть сказок Киплинга. Его мир при всей своей сказочной условности — мир "всамделишный" и куда более реальный и страшный в своих отнюдь не вымышленных и не приукрашенных тревогах, поучительных навыках и опасностях.

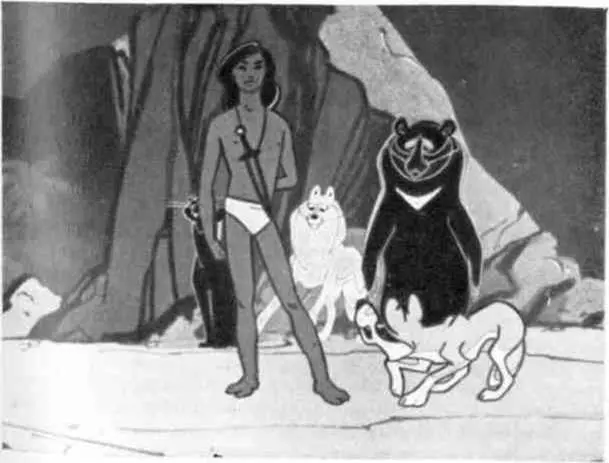

Роман Давыдов. "Маугли"

С особой и вполне понятной радостью узнали мы в свое время о работе талантливых мастеров мультипликации В. и 3. Брумберг над фильмом "Три толстяка" (1963).

Сказка Ю. Олеши — это целый мир, пронизанный светлым, оптимистическим жизневосприятием. В ней интересно совместились философские раздумья писателя о революции, народе, интеллигенции с романтической историей "ожившей" куклы наследника, с карикатурно-символическими фигурами толстяков, с веселой клоунадой, дворцовой кондитерской и удивительными приключениями продавца воздушных шаров. И, может быть, самая покоряющая черта, самое большое чудо этой сказки в том, что в вымышленном, условном мире сохранены реальные пропорции и соотношения, открывающие пытливому детскому уму большой и уже не вымышленный мир современности.

Кажущаяся линейность, строгая графичность стиля Олеши на самом деле обманчивы. Он умеет насытить свое повествование такими яркими деталями, лаконичными, поразительно меткими метафорическими образами, которые сразу придают условному объемность, колорит и весомость живой плоти. Фонари горят у него ослепительным блеском, как шары, наполненные кипящим молоком, мосты изгибаются, как потягивающиеся кошки. Вся сказка светится и переливается, заполненная этими искрами вспыхивающих метафор.

Но авторы фильма не придали значения изобразительной манере писателя, не поняли до конца стилистики Ю. Олеши.

Особенно ясно этот просчет виден в решении одного из узловых эпизодов, рассказывающего о событиях на площади Звезды. Сцена эта по богатству красок, напряженному ритму и совершенству композиции напоминает маленькую драматическую поэму, поражает точностью изобразительного мастерства. В ней все построено на волнующем ощущении пространства. Внизу, рассыпаясь разноцветными горстями, бегут люди, и кажется, что площадь вращается, как карусель. Вверху под огромным стеклянным куполом ослепительно сверкает "самый большой в мире" фонарь, охваченный железным кольцом и потому напоминающий планету Сатурн. Внизу, словно головки аптекарских пузырьков, торчат поверх экипажей цилиндры кучеров. Вверху — Тибул, стремительно двигающийся по колеблющейся проволоке. Внизу — многоголосая переговаривающаяся толпа — народ, напряженно следящий за каждым движением Тибула и сочувствующий ему, скачущие отовсюду гвардейцы, суетящийся офицер, приготовившийся стрелять и неожиданно сраженный своим же подчиненным. Вверху — Тибул, внезапно потушивший фонарь и скрывшийся на крыше купола. Внизу — "страшно темно и страшно тихо, как в сундуке". И, наконец, как победная кода этого стремительно, симфонически развивающегося контрапункта — две далеких звезды в черном квадрате ночного неба.

В том приблизительном описании опущены такие, например, немаловажные детали, как сердце доктора Арнери, прыгающее в наступившей тишине, "словно яйцо в кипятке", или дом с решетчатыми окошками и высунувшимися из них разноцветными головами в ночных колпаках и косынках, похожий, как пишет Ю. Олеша, на "большую клетку, наполненную щеглами". Все взаимосвязано, все перекликается в полифоническом звучании сказки.

Доступны ли эти средства многокрасочного метафорического письма мультипликации? Могли ли авторы фильма, используя наиболее яркие из этих деталей, воссоздать ту атмосферу волнующего драматизма, которой насыщена эта сцена, искусно сочетающая элементы реального и сказочного? Безусловно. Ведь манера Ю. Олеши здесь принципиально близка природе мультипликации. В чем же дело? Очевидно, в том, что сказка требовала более глубокого, новаторского подхода, учитывающего своеобразие писательского почерка Олеши. Но режиссеры и художники вступили на путь привычных решений, "облегченного" прочтения литературного текста. Проход Ти-була по проволоке выполнен в фильме колористически ярко и графически выразительно, но в нем нет волнующего драматизма. На экране скачут фигурки гвардейцев. Но вас не оставляет чувство игрушечности, несерьезности происходящего. И, конечно, не только драматическая атмосфера сказки, но и обобщенно-психологические характеристики ее персонажей требовали более основательной разработки. Надо ли говорить, что все это задачи необычайно сложные, так как уже само обращение мультипликации к таким "трудным" произведениям, как "Три толстяка", — акт несомненной творческой дерзости.

Над фильмом работали опытные мастера, и в нем, конечно, немало режиссерских находок, удачных эпизодов. Превосходно решена, например, сцена поездки доктора во дворец в легком экипаже на фоне едва намеченных силуэтами очертаний города. Хорошо найдено в фильме изображение стихии мятежа — образ ветра, стремительно мчащегося по улицам, и образ восставшего народа, неудержимой лавой штурмующего дворец трех толстяков. Но толпа у Ю. Олеши — не безликая масса, и тема "народного мнения", столь важная для идейного звучания фильма, значительно выиграла бы, если б появляющийся в кульминационные моменты символический образ народа вырастал из более развернутого его изображения.

Жаль, что сказочная обстоятельность развивающегося действия то и дело подменяется невнятной скороговоркой. Конечно, объем мультфильма ограничен. Но лаконизм — не самоцель, а лишь мера выразительности, каждый раз определяемая особенностями художественного языка и характером общего замысла драматурга.

Прямолинейное прочтение сказки убивает и "размагничивает" ее особое поэтическое обаяние. Думается, что совершенно прав А. Вулис, когда он говорит о сказочно-пародийных элементах этого оригинального произведения Ю. Олеши, лукаво, иронически обыгрывающего мотивы литературных утопий. "С первого взгляда это утопия, — пишет он. — Один лагерь — толстяки, другой — народ, возглавляемый канатоходцем Тибулом и доктором Гаспаром. И между этими двумя лагерями идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но утопия Ю. Олеши разыгрывается как бы на кукольной сцене. Персонажи не без насмешки подделываются под людей из обычных утопий… Развитие ситуаций носит характер игры. Даже элементарные движения героев выглядят, как чудачество в духе чаплиновской буффонады. Улавливая в романе элементы литературной пародии, читатель начинает относиться к трем толстякам не только как к мишени рационалистичсского обличения, но и как к пародийно-двойственной мишени. Жизненный сатирический объект осмысливается с помощью двух аналитических систем" [96].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: