Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

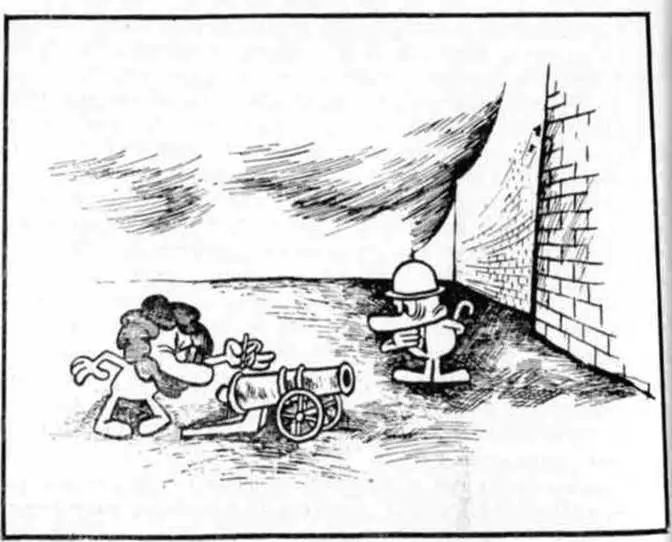

Анто Закинович. "Стена"

На контрастном сопоставлении двух мировоззрений — творчески-революционного и обывательски-пассивного — строится сюжет талантливой югославской мультипликационной миниатюры "Стена" (1965, режиссер А. Занинович). Пока целеустремленный пролагатель новых жизненных путей, пробивая стену, жертвует своей головой, мещанин — длинноносая трусливая фигурка в котелке и с тросточкой в руках — спокойно ждет в сторонке. Но вот проход открыт — стена сломана, и обыватель, чрезвычайно довольный собственной житейской мудростью, пользуется предоставленной ему возможностью двигаться дальше. Однако дорогу ему преграждает новая, столь же грозная стена, у которой он усаживается, ожидая появления нового смельчака, готового сокрушить стену.

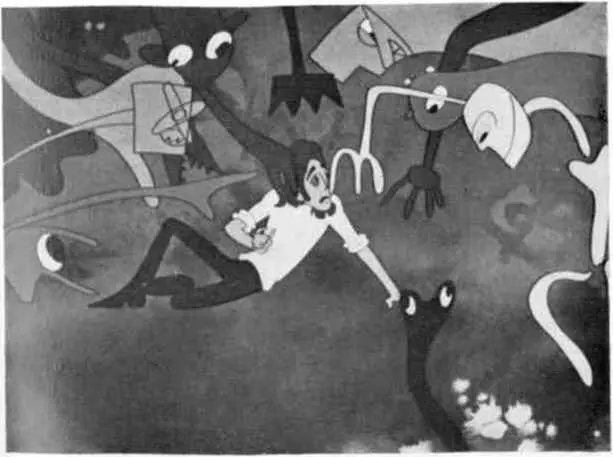

Григорий Козлов "Случай с художником"

По своему характеру подобные фильмы представляют нечто вроде философской притчи, удачно сочетающей сюжетный лаконизм с лаконичностью изобразительного решения. В них нет дикторского комментария, нет "параллелизма" словесного и зрительного образа, превращающего экранное изображение в дублирующую содержание иллюстрацию. Иллюстративность нанесла в свое время большой вред мультипликации. Она упраздняла ведущую роль изобразительного начала, расшатывала, разрушала его драматургические основы, лишала экранное движение и жест мультипликационного персонажа остроты и выразительности.

Сделать сюжет зрелищно выразительным, кинематографически напряженным и увлекательным — сложная творческая задача. Представляет интерес в этом смысле фильм-пародия "Случай с художником" (1962, режиссер Г. Козлов). "Случай", о котором рассказывает фильм, довольно типичен для Запада. Художник в погоне за успехом и деньгами подчиняется извращенным вкусам буржуазной публики и становится абстракционистом. Происходит это случайно. Дождь размыл краски на одном из его полотен, так что изображение потеряло свои естественные очертания. Эти бессмысленные, ничего не выражающие разноцветные полосы делают холст шедевром в глазах одного из меценатствующих богачей. В фильме лаконичными штрихами написаны сатирические характеристики "ценителей таланта" модного художника, едко спародирован "процесс творчества" абстракциониста, который, взлетая "в пируэте" над полотном, оставляет на нем "эффектные" следы своих ботинок. И все же, если бы авторы удовлетворились этим, фильм не был бы зрелищно выразителен. Но они сумели найти такой композиционный поворот, который сразу же придает сюжету отчетливо мультипликационный характер.

Художник остается один, наедине со своей совестью. Его посещают видения, сошедшие с его полотен. Спасаясь от них, он "перешагивает" через раму, и мы присутствуем при фантастичнейшем приключении: художник-абстракционист вынужден путешествовать в кошмарном мире своих собственных уродливых "вымыслов". Трудно было, пожалуй, придумать ему более суровое наказание. Идея настолько ясно выражена в динамическом решении, что фильм не нуждается ни в каком комментирующем тексте.

Многие просчеты нашей мультипликации связаны с недостаточно глубокой и вдумчивой разработкой сценария. Как бы ни был интересен и оригинален рисунок, он никогда не сможет сделать фильм художественно значительным, если примитивен и невыразителен его сюжет. Сегодня, как и все наше искусство, мультипликация выдвинута не передний край борьбы за нового человека и не имеет права замыкаться в тесном кругу далеких от жизни тем и сюжетов. Поэтому вопросы жанрового разнообразия, всестороннего расширения тематики фильмов важны и актуальны. Выбор темы и жанра, художественные достоинства сценария, умение глубоко и верно разработать сюжет — все это во многом определяет успех будущей картины.

Вадим Курчевский — один из оригинальных мастеров, работающих в нашей кукольной мультипликации. Поставленный им по сказке известного чехословацкого писателя Милоша Мацоурека фильм "Франтишек" (1967) смело может быть отнесен к числу интересных кукольных картин последних лет. Удивительно цельная, простая и в то же время глубокая по мысли драматургия этой сказки, посвященной раздумьям о подлинном и мнимом в искусстве, о новаторской природе таланта и творческой слепоте эпигона, находит точное соответствие в ясном и празднично нарядном и изобретательном решении, скупой и лаконично-выразительной "игре" кукол. В сущности, эта маленькая философская драма — яркий пример того, как много может сделать режиссер, когда он опирается на превосходную драматургию современной, созданной в лучших народных традициях сказки.

Другой фильм В. Курчевского "Легенда о Григе" не менее значителен по замыслу, он утверждает идею бессмертия художника, всем своим творчеством связанного со своей страной, с художественным гением народа. Великолепно, в нескольких насыщенных динамикой пейзажах (художники-мультипликаторы О. Гвоздева и Н. Двигубский) создан поэтический образ северной страны с ее фиордами, соснами, с ее волшебно-сказочными метелями, и эта поэтичность глубоко созвучна поэтической стихии музыки самого Грига. Однако излишняя театрализованность и композиционная рыхлость фильма, прямолинейность и тяжеловесность примитивных стихотворных реплик, вступающих в конфликт с условной природой волшебно-сказочных кукол, которым они вложены в уста, оставляют замысел режиссера во многом не осуществленным. Он остается в памяти, скорее, как дерзкий эксперимент художника и как подтверждение того бесспорного факта, что в искусстве мультипликации вне драматургии не существуют даже самые интересные изобразительные находки.

Вадим Курчевский "Франтишек"

Вряд ли поэтому можно согласиться с Джоном Халасом, который в статье "После Диснея" утверждает, что "большинство зрителей отвернулось от сюжетности" [93]. Все дело в том, что формы сюжетостроения стали бесконечно разнообразны, неожиданны, необычны. Сам Д. Халас прекрасно показал это в своем известном фильме "Автомания 2000 года", где сюжет предельно упрощен и основан на ярком изобразительном приеме, но отнюдь не отсутствует. Проблема уличного движения современных городов в связи со стремительным развитием автопромышленности остроумно рассмотрена в нем в гротесково-сатирическом, гиперболизированном плане. Ученые создали особый вид саморазмножающейся машины, способной безостановочно производить себе подобных. И вот уже город предстает в виде огромного кладбища автомашин, над которым возвышается лишь купол капитолийского типа да, словно памятник, вздыбленный ракетообразный лимузин. Так в этой фантастической утопии остро высмеиваются "издержки" современной техномании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: