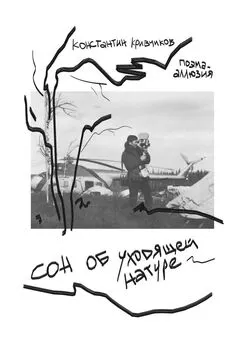

Константин Кривчиков - Сон об уходящей натуре. Поэма-аллюзия

- Название:Сон об уходящей натуре. Поэма-аллюзия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005502773

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Кривчиков - Сон об уходящей натуре. Поэма-аллюзия краткое содержание

Сон об уходящей натуре. Поэма-аллюзия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Успеть бы – в мартовские иды суд к о роток —

без праздных слов , забыв нелепые обиды,

простив с усмешкою врагов, «Звонит сей колокол

над нами», – с дыханьем лёгким прошептать

почти зам е ршими губами и, томик Бунина

сжимая, из света в тень перелетая,

в аллеях тёмных заплутать…

Комментарии и лирические отступления

Послесловие для читателей

Объясню, почему оно потребовалось.

Наверняка у некоторых читателей поэмы возник вопрос – а зачем в ней так много аллюзий? Нельзя ли было сочинить попроще, ближе к народу, не несущему с базара Белинского и Сартра? А то уж больно мудрёно, голову сломаешь.

То ли дело: партия – наш рулевой, Ленин – жив, а экономика должна быть экономной! И всё ясно вплоть до наступления светлого коммунистического будущего. А тут – сплошной оппортунизм.

Отвечаю – можно было и проще, избежав заодно «трудностей перевода». Но тогда получилась бы другая поэма в другом жанре – лирическая или хроникальная. А я хотел сохранить и передать дух эпохи, её атмосферу. У эпохи она бывает разной, тем более на протяжении длительного времени и в разных местах – но именно такой, какая есть, со всеми своими ароматами и, простите, миазмами. А люди в ней растут и умирают, подобно траве, кустам и деревьям – как у кого сложилось и на роду написалось. И в зависимости от индивидуального устройства организма, того, что и как он видит, слышит и воспринимает.

Я, естественно, исходил из собственных ощущений, потому что писал, прежде всего, для своих товарищей и о них. А они, предполагал я, – поймут. И не нуждаются в подробных комментариях, ибо разберутся в особо заковыристых случаях на опыте и интуиции. Да и остальные читатели нашего поколения как-нибудь осилят аллюзии и подтексты – чай, не бином Ньютона.

Так я рассуждал поначалу. Но потом задумался. Да, поэма посвящена моим старшим товарищам-современникам. И вряд ли есть необходимость растолковывать друг другу то, что каждый и так – без акынов и прочих сказителей – видел и помнит. Скучновато это, да и непродуктивно. В конце концов, и они, и я вместе с ними – уходящая натура наподобие старых разрушающихся зданий из категории «памятник семейного значения». Но что из этого следует?

А вот что. Уходящую натуру запечатлевают не для того, чтобы она любовалась на саму себя, а ради сохранения в памяти потомков. Дабы понимали они, например, что вот это – печатная машинка «Эрика», а не одноядерный процессор на чугунной материнской плате.

Зачем им понимать? А затем, чтобы помнить и хранить. Ведь без понимания прошлого его не хранят, а выбрасывают – как, например, в случае с книгой, которая кажется непонятной и, следовательно, лишней в доме. И мне лично не хочется, чтобы меня вместе с друзьями-товарищами и нашей эпохой выбросили, словно старую бестолковую вещь, в мусорное ведро.

Такова моя логика. Тот, кто её понимает, наверняка уловит и следующий ход мыслей. Завершив эпический процесс стихосложения, и перечитав свою, не побоюсь этого термина, сагу несколько раз, я убедился – большинство будущих «уважаемых читателей-потомков» почти наверняка заплутает в сумрачном лесу моих ассоциаций, иносказаний и реминисценций. Из чего вытекает вывод – поэтический текст нуждается в соответствующих прозаических указателях, путеводителях и комментариях. Ну вроде того, как на здание вешают табличку «Колизей», а затем экскурсовод поясняет, что здесь бывал Юлий Цезарь, считавший, что его жена и лучший друг Брут вне подозрений, но те рассуждали иначе, потому… И т. д. и т. п.

Короче говоря, на портрете Лизы дель Джокондо обязательно надо писать – «Мона Лиза», чтобы публика не путала с Тамарой Гвердцители или с Моникой Беллуччи. И в принципе понимала, что это именно портрет, а не монитор и тем более не стиральная доска. Ведь не зря же подмечено, что дьявол, как и бог, кроется в деталях. Аллюзии и ассоциации вещи сложные, тонкие, а иногда и чреватые непредсказуемыми умозаключениями, потому что каждый сверчок догадывается в меру своей испорченности. Ну и зачем нам множить сущее без необходимости, коли есть возможность уточнить понятия?

В конце концов, знания лишними не бывают. Разве что иногда умножают скорбь, если верить известной библейской личности, проповедующей в храме. Но по мне уж лучше горе от ума, чем радость от скудоумия.

Вот почему вполне себе поэтическую поэму дополнил прозаический расширенный глоссарий. То есть не просто словарь терминов, а, скорее, справочник произвольной формы с развёрнутыми определениями, комментариями и даже лирическими отступлениями.

Куда без них – лирических отступлений? Как-никак речь о поэзии идёт, а не об инструкции к сотовому телефону. Да и эпоха обязывает.

НАША ЭПОХА

Глоссарий

Эпиграфы

*

Один и тот же сон … – в эпиграфе приводятся первые строки стихотворения советского поэта Ю. Левитанского «Сон об уходящем поезде». Процитирую отрывок: «Один и тот же сон мне повторяться стал: мне снится, будто я от поезда отстал.// Один, в пути, зимой, на станцию ушёл, а скорый поезд мой пошёл, пошёл, пошёл.// И я хочу бежать за ним – и не могу, и чувствую сквозь сон, что всё-таки бегу…»

*

Таков наш век – слепых ведут безумцы – цитата из трагедии английского драматурга В. Шекспира «Король Лир». В варианте перевода, сделанном Б. Пастернаком, фраза выглядит немного иначе. Приведу отрывок диалога из «Короля Лира»:

«ГЛОСТЕР

…Я взять хочу его в поводыри.

СТАРИК

Он сумасшедший.

ГЛОСТЕР

В наш век слепцам безумцы вожаки».

Именно в таком варианте перевода (Б. Пастернака) многие граждане СССР (включая меня) впервые познакомились с поучительным содержанием «Короля Лира», посмотрев одноименный фильм режиссёра Г. Козинцева. Он же экранизировал «Гамлета», получив за эту работу Ленинскую премию – высшую форму поощрения в Советском Союзе, уступавшую по значимости лишь званию «Герой социалистического труда». Но всенародную известность и признательность советского зрителя Козинцев сыскал не за фильмы по Шекспиру (вызывающие, к слову, рискованные реминисценции у продвинутой публики), а за революционную кинотрилогию о Максиме («Юность Максима» и пр.), снятую вместе с режиссёром Л. Траубергом.

Большую популярность благодаря трилогии получил в народе романс 19-го века «Крутится, вертится шар голубой…», который любил напевать главный герой.

*

Из всех искусств для нас важнейшим является кино – выражение, ставшее крылатым ещё в 20-ые годы прошлого столетия, со слов наркома (народного комиссара) просвещения РСФСР А. Луначарского приписывается председателю Совета народных комиссаров РСФСР В. Ульянову-Ленину. Но фактов, подтверждающих версию Луначарского, история не сохранила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Кривчиков - Тропами Снайпера. Долг обреченных [litres]](/books/1063055/konstantin-krivchikov-tropami-snajpera-dolg-obreche.webp)