Павел Полян - Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте

- Название:Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098145-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Полян - Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте краткое содержание

Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате отмирают и диалог культур, и культура диалога, а им на смену приходит какофония монологов и бескультурья, блистательно «культивируемая» нынешним телевидением. Лихачеву, Лотману, Померанцу или Аверинцеву в нынешних «прайм-ток-шоуз», принципиально хамских по своей природе, не дали бы и рта раскрыть.

…Итак, историомор – универсальный феномен неравной борьбы истории с политикой, когда политика рвется оседлать, стреножить, инструментализировать историю, придав ей доверительный статус продажной, но понятливой куртизанки (а если будет вякать – разговор и статус будет другой: изнасилованной).

Беда в том, что политика обязательно хочет скрутить историю в бараний рог и как-то ею, – и в хвост, и в гриву, – попользоваться. Сегодня – так, а завтра, не замечая того, что было вчера, по-другому. Вот, например, тема Холокоста была табу, но, как только мы стали бороться с нынешними украинскими националистами, российскому главпуру – в лице РВИО Мединского и плетущихся в его хвосте – вдруг стало евреев жалко и интересно с ними «дружить. «Благодаря» тому, что фашисты еще и евреев обижали, последние неожиданно стали нечаянными «союзниками» таких мифотворцев.

Это создает такие непредсказуемые и в чем-то сюрреалистические комбинации как – во времена Ющенко – навязывание Украине единого закона о том, что как нельзя отрицать Холокост, так и Голодомор нельзя. С точки зрения истории – это вещи весьма далекие, но политикам это стало вдруг интересно, ибо могло бы помочь Голодомору приобрести искомый статус – статус геноцида, которого у него нет. Нет, отчасти, и в силу слабой изученности, обусловленной закрытостью соответствующей эмпирики, – что, кстати, привело к ее радикальнейшему открытию!

Попытки подверстать к Холокосту иные типы трагедий или репрессий отражают внутриполитическую ситуацию самих этих стран и ставят законодательство об отрицателях Холокоста в зависимость от развития этой ситуации и от других привходящих обстоятельств [657].

С другой стороны, есть просто грубые заказы со стороны политики на определенные решения и тезисы, которыми можно вооружить не хуже Калашникова. Даже интересно наблюдать, как одни и те же явления на разных частях постсоветского пространства интерпретируются совершенно по-разному. Фактографически общее эмпирическое поле, каковым являлось советское, а теперь постсоветское пространство, на наших глазах распадается в исследовательском аспекте на разные подходы и технологии.

Я, например, был поражен, когда узнал, что до сих пор в Армении нет своей Книги Памяти (это связано и с иллюзией, что совокупности публикаций – часто газетных – достаточно и что страна такая маленькая, что все и так все про всех знают). Или про то, что отношение к изучению депортаций в Казахстане совершенно другое, чем отношение к изучению депортаций в России.

Говоря о войне, приходится напоминать и призывать не забывать, что с гитлеровской Германией воевала не Украина, не Белоруссия, не Латвия, не Эстония и не Казахстан, а Советский Союз.

Как только политики забывают это, случаются казусы типа освобождения Аушвица какими-то украинцами. Или как, например, с компенсациями остарбайтерам и не-компенсациями военнопленным, когда получилось, что одни и те же по судьбе люди оказались с разными параметрами компенсации. Исторически корректно было бы им всем объединиться, но это было совершенно невозможно в реальной политической ситуации начала и середины 1990-х годов, когда все боролись за реальный суверенитет, и незалежность простиралась и на прошлое. Но то, что это не было сделано, возымело много последствий, а для людей – неудобств. Потому что тут у истории, не прикладной, в сущности, науки, возник и прикладной аспект. И от того, по какой линии ты проведешь границу – по политической или по исторической, очень многое зависит.

Тем не менее, именно в совершенствовании законов, а также в серьезной юридической поддержке исследователей, решившихся, как в начале и середине 2000-х гг. Георгий Рамазашвили в споре с Центральным архивом Минобороны, побороться за свои читательские и человеческие права в суде, видится выход из кризиса отношений между хранителями и читателями «древностей». Надутая регламентация и запреты – кормовая база архивного бюрократа [658].

Не знаю, каково сейчас быть в шкуре молодого историка, только входящего в свою науку и свою карьеру. Я уже давно тружусь в российском архивном ландшафте и вижу, как постепенно сужаются и круг архивов, которым интересно поддерживать независимые исторические исследования, и круг издательств, которым интересно их публиковать.

Что ж: будем как-то и это преодолевать.

Прогибаться не будем!

Вся власть истории!

Свободу архивам!

Мир историкам!

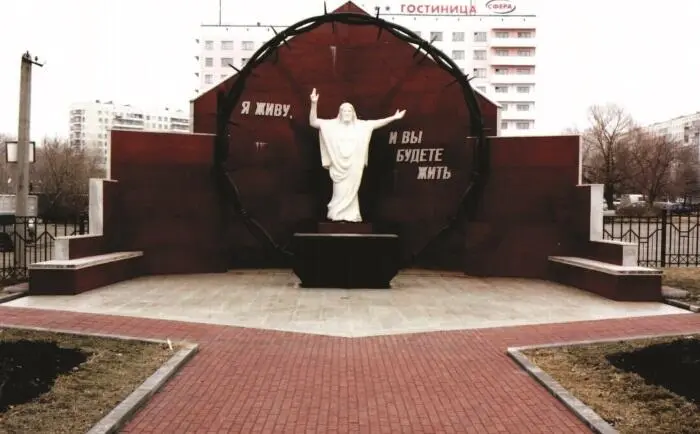

Иллюстрация

Корейцы. Нация, расколотая натрое.

Владивосток, 1999.

Немцы: памятник трудармейцам отряда 18-74 Тагиллага.

Нижний Тагил, 1990.

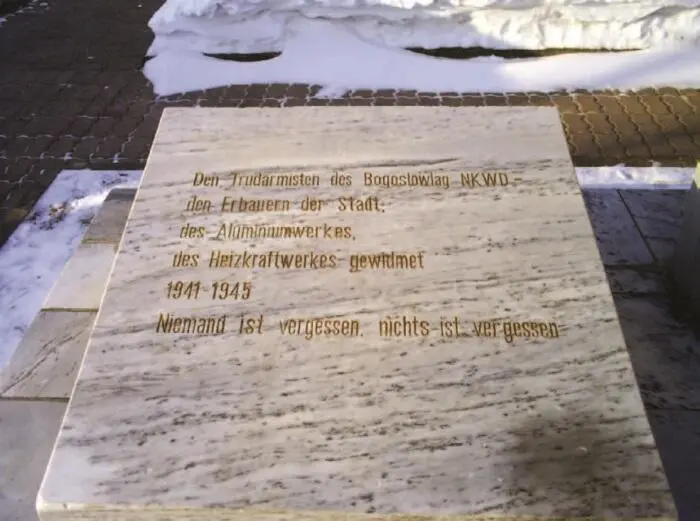

Немцы: памятник трудармейцам – строителям Богословского алюминиевого завода.

Краснотурьинск, 1995.

Немцы: Памятник трудармейцам.

Челябинск, 1989—1990, 2004.

Немцы: Российским немцам – жертвам репрессий в СССР.

Энгельс, 2011.

Карачаевцы: Мемориал жертвам политических репрессий и депортации карачаевцев.

Карачаевск, 2005.

Карачаевцы: Мемориал жертвам политических репрессий и депортации карачаевцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: