Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Название:Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005593177

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд краткое содержание

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь нужно сказать несколько слов о той важной роли, которую играла книга в жизни староверов. Как отмечал В. Г. Сенатов, «гонение на старую книгу способствовало тому, что она из храмов переселилась в частные дома приверженцев старины. Эти последние всякими способами, не щадя ни сил, ни умения, ни средств, старались приобрести гонимые книги, припрятать их и сохранить. И почти вся русская старопечатная и древнеписьменная литература чрезвычайно быстро распространилась среди русского народа, преимущественно среди низших классов его – купечества и крестьянства. Это явление имеет необыкновенно важное значение и может считаться почти единственным в истории. Оно означает, что почти все монастырские и церковные библиотеки поступили в свободное обращение среди народных масс» 59 59 Сенатов В. Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 28.

.

Самым первым и главнейшим последствием введения новых книг явилось то, что старая книга перешла в народ. «Эта книга, попавшая в частные дома и убогие хижины, быстро привела чуть ли не к сплошной грамотности всей старообрядствующей массы. В данном случае не было школьного образования в нашем современном смысле, а произошло чисто народное, стихийное распространение грамотности. Деды, имеющие внуков, отцы, озабоченные о родителях и собственных детях, матери, кормящие грудью, девицы-красавицы, молодцы-удальцы – все находили возможным отрываться от своих злободневных занятий, научались грамоте и трепетно читали священные строки святых книг. По старообрядческим актам конца XVII столетия, всего через 20—30 лет после начала „раскола“, можно судить, что уже тогда старообрядцы имели книг множество и грамоту разумели. В XVIII веке, в первой четверти его, старообрядцы даже ощущают недостаток в книгах, особенно учительного и религиозно-бытового характера» 60 60 Там же. С. 31—32.

.

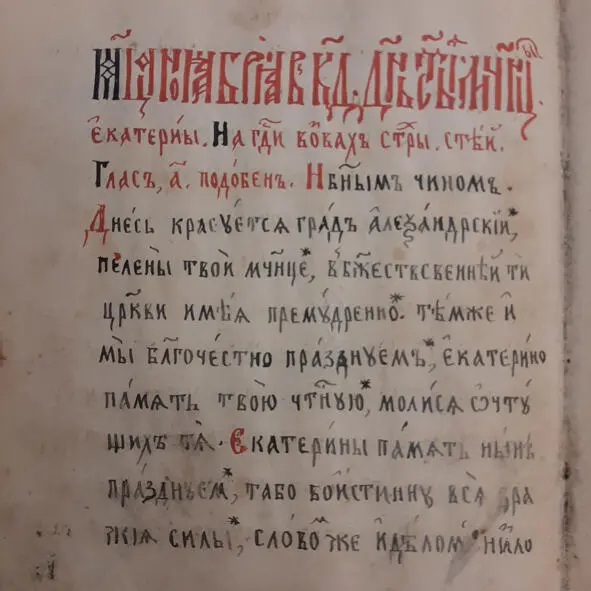

Старопечатные и рукописные «божественные книги» были не только эталоном в вопросах веры, но и учебниками, по которым дети осваивали свои первые азы. В первую очередь, наибольшим почитанием среди старообрядцев пользовались дониконовские богослужебные книги. Богослужебные книги, бытовавшие в старообрядческой среде, имеют очень древнее происхождение. Сведения о христианских богослужебных книгах имеются уже в III веке у Оригена, упоминающего в трактате «Против Цельса» о книгах, в которых содержатся молитвы, читаемые на богослужебных собраниях. В основном создание богослужебных книг было завершено около IX века. В Русской Церкви книги появились вместе с принятием христианства. Первым переводом богослужебных книг на славянский язык был перевод святых Кирилла и Мефодия. Они перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтырь и избранные службы (Евхологий, или Молитвослов). Остальные книги были переведены уже позднее.

Служба св. великомученице Екатерине. Старообрядческий богослужебный сборник XIX в. (д. Ровное Рыкшинской волости Невельского уезда)

В старообрядческих певческих книгах (Обиход, Ирмосы, Октай, Триодь, Трезвоны) собраны переложенные на славянский язык произведения великих гимнографов греческой поэзии: Иоанна Дамаскина, Козмы Маюмского, Василия Великого, Григория Богослова, братьев Феодора и Иосифа Студитов, Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иосифа Песнописца, представителей сербской и болгарской гимнографических школ, а также произведения, созданные древнерусскими гимнографами в честь многочисленных русских святых. «Вся эта многовековая история христианской литературы – византийской и славянской – отразилась в певческой гимнографии и исполняется по сей день в крестьянских общинах, молельных домах и часовнях. Многие современные старообрядцы России являются наследниками тысячелетней музыкально-поэтической культуры…» 61 61 Казанцева М. Г. Музыкальная культура старообрядцев // http://virlib.eunnet.net/oldbelief/

.

Возникшая острая нехватка дониконовских богослужебных книг в среде старообрядчества вызвала их усиленную переписку, которая практиковалась на протяжении XVII – XX веков. Появляется такое уникальное явление русской культуры, как старообрядческая рукописная книга. Безусловно, были свои «доброписцы» и среди невельских староверов.

3. Старообрядческая община деревни Большой Пружинец

Самым крупным духовным центром старообрядцев Вязовщины, Руновщины, нынешней Островской волости и других окрестных волостей на протяжении XVIII – первой половины XX вв. была деревня Большой Пружинец, находившаяся на территории Речи Посполитой, а затем вошедшая в состав Рыкшинской волости Невельского уезда Витебской губернии, и соседняя с ней деревня Петраши (сейчас обе – в составе Пустошкинского района Псковской области). В Большом Пружинце находилась знаменитая федосеевская моленная, которая привлекала староверов со всей округи.

Храм, или, точнее, моленная, представляет собою безусловный центр всего старообрядческого космоса. Весь круг жизни старовера – от купели до погоста – так или иначе связан с моленной. Стоит только изъять этот смыслообразующий центр из жизни староверческой общины, как она через некоторое время превратится в нечто вроде «фольклорного ансамбля», а затем и вовсе перестанет существовать. Изгнанные после начала никоновских церковных реформ из древних, намоленных их благочестивыми предками храмов, староверы вынуждены были тайно собираться на общую молитву у кого-либо из своих единоверцев в доме.

В годы гонений нередко зажиточные староверы обустраивали у себя в домах целые комнаты – моленные, или óбразные, – где проводился весь суточный круг богослужений. Так, в палатах опальной боярыни Ф. П. Морозовой в XVII веке действовал небольшой женский монастырь приверженцев «древлего благочестия». Впоследствии мы видим, что подобные тайные молельни и скиты нередко существовали при домах богатых купцов-староверов, причем служили они не только в качестве частных моленных, но и в качестве общественных.

С прекращением открытых гонений со стороны властей старообрядческие моленные дома, тем не менее, долгое время существовали полулегально. Интерьер их был достаточно аскетичен. Характерной особенностью старообрядческих молитвенных домов стало отсутствие алтаря и, соответственно, ведущих в него царских врат. Обычно всю восточную стену занимал иконостас, в центре которого находилась икона Спаса. Иногда (это касается, прежде всего, крупных городских моленных) иконостас мог быть многоярусным – по типу древнерусского высокого иконостаса – и включал в себя образа, добытые из дораскольных церквей. Иконостас – это смысловой центр и главное украшение старообрядческих моленных. Именно на нем должны быть сосредоточены взоры молящихся. «Между верующими и святыми, изображенными на иконостасе, устанавливается живая связь взаимного общения, которая есть не что иное, как связь и общение Небесной и земной Церквей. Небесная, торжествующая Церковь, представленная иконостасом, оказывает деятельную помощь земной, воинствующей или странствующей Церкви, как принято ее называть. В этом смысл и значение иконостаса. Все это можно отнести к любой иконе, в том числе и находящейся в жилом доме, и к настенным росписям храма» 62 62 Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983. С. 68.

.

Интервал:

Закладка: