Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Название:Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005593177

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд краткое содержание

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Ряпиной мызе федосеевцы прожили до 1719 года, когда по доносу их бывшего наставника Константина Федорова, присоединившегося к господствующей церкви и впоследствии получившего сан священника, к ним была послана военная команда, разорившая новые обители. Поводом к разорению послужил ложный донос о скрывающихся беглых солдатах. Многие, испугавшись, бросили все и разбежались кто куда мог. Из взятых на Ряпиной мызе федосеевских учителей Илья Яковлев «сидя под караулом… помре; тело его отвезено в Канцы и закопано в землю» (1719 год); Семен Иванов 7 апреля 1720 года «за караулом умре»; Калина Михайлов и Ларион Бедринский принесли покаяние и присоединились к никонианской церкви. Ивану Золотову и Якову Григорьеву удалось сбежать из-под караула (из Петропавловской крепости).

Несмотря на то, что донос отступника Константина Федорова оказался ложным, в 1722 году Ряпинская обитель была уничтожена, а колокола, иконы и старинные книги были отвезены в новообрядческую Юрьевскую Успенскую церковь.

2. Староверы на территории Невельского уезда в XVIII – начале XIX века

После разорения Ряпинской обители ее руководитель Евстрат Федосеевич снова переселился в Речь Посполитую, где продолжил проповедь староверия. В Польшу эмигрировали и многие другие федосеевские наставники. Евстратий вместе со своим дядей Егором, Терентием Васильевым и Иваном Бедрой поселился во владениях какого-то «пана Эльзана» (возможно, помещика Георга Константина Гильзена, мариенгаузского старосты; ум. 1737); Макар Никитин «с братией» – в Курляндии, а некоторые другие – в Стародубье и иные места, благодаря чему федосеевское учение распространилось не только по всей России, но и далеко за ее пределами. «В 1720—1760-х федосеевские общины в северо-восточной части Речи Посполитой – в Ступилишках (Лифляндия), Балтруках (Курляндия), в Давыдово (позже Себежский уезд Витебской губернии), в Гудишках и др. – сделались одними из видных руководящих центров раннего федосеевства за границей. Между этими зарубежными и федосеевскими (также поморскими) общинами в России поддерживалась связь, происходила оживленная переписка и иногда проводились собеседования» 30 30 Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. – Вильнюс, 2005. – С. 59.

.

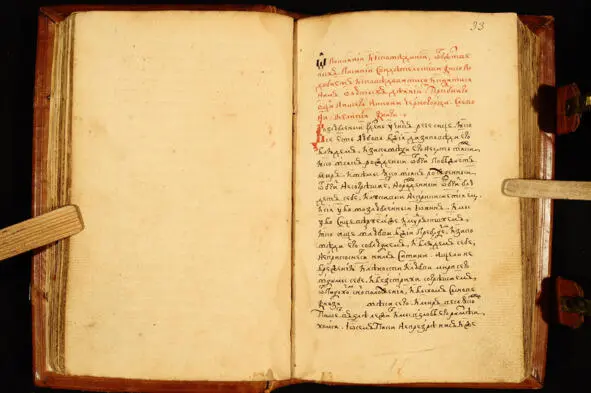

Автограф Евстрата Федосеевича. ОР РГБ. Ф. 17. №308. Л. 33

В условиях постоянных гонений старообрядцам было особенно важно созидать свою духовную жизнь, быть организованными, сплоченными, иметь своих пастырей, руководителей, участвовать в церковных таинствах, духовно питаться и расти. Нужны были духовные центры. Такими центрами обычно становились старообрядческие поселения, по преимуществу монастыри и скиты. Отсюда осуществлялось руководство Церковью, рассылались на приходы священники и наставники, составлялись всевозможные соборные послания к верующим, писались сочинения в защиту староверия, воспитывались апологеты и проповедники древлеправославия. В некоторых местах сосредоточивалось несколько скитов и монастырей, объединявшихся под руководством ведущего монастыря, наиболее видного и уважаемого. Таких крупных духовных центров в истории старообрядчества было несколько. Наибольшую известность получили Выговское поморское общежительство, Керженец, Стародубье, Ветка, Иргиз, Преображенское и Рогожское кладбища в Москве, Малоохтинское, Волковское и Громовское кладбища в Петербурге, Гребенщиковская община в Риге.

Все эти духовные центры одновременно являлись и «культурными очагами», где бережно сохранялись ростки древнерусской культуры и получали творческое продолжение традиции книгописания, иконописи, древнего знаменного пения, многих народных промыслов. Значение этих старообрядческих духовных центров для русской культуры трудно переоценить.

Благодаря близости границы и той легкости, с какой ее можно было тогда преодолеть, в конце XVII – начале XVIII века на территории русско-польского пограничья складывается восемь локальных групп старообрядцев со своими духовными центрами (две группы в Себежском и шесть в Невельском уездах), которые сыграли весьма существенную роль в истории русского старообрядчества. Сейчас этот живописнейший регион с сотнями больших и малых озер обычно называют Псковским Поозерьем. Проживавшие здесь староверы жили достаточно независимо, обрабатывали землю, строили свою общинную жизнь, пользуясь свободой исповедания древлеправославной веры. Здесь же проходили важнейшие церковные события – соборы староверов-федосеевцев, которые (по понятным причинам) невозможно было легально проводить в то время в России и на которых принимались решения, обязательные для всех представителей этого крупнейшего старообрядческого согласия. Местные старообрядцы (в основном, принадлежавшие к федосеевскому беспоповскому согласию) со временем получили название «польских федосеевцев». Как отмечала А. А. Заварина, «первые крупные поселения староверов в Польше возникли на территории собственно Витебской губернии…, в частности в Невельском уезде, где поселился Феодосий Васильев со своими последователями, и в Себежском уезде, на территории которого неоднократно, и, видимо, не случайно проходили соборы федосеевцев» 31 31 Заварина А. А. Латгальские староверы. Историко-этнографические очерки разных лет. Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2019. С. 25.

.

Значительная часть федосеевцев вернулась на место своей прежней обители – в Вязовскую волость, а также в соседние с ней Невельский и Себежский поветы (уезды). На территории Себежского уезда одним из важнейших духовных центров старообрядчества становится федосеевская обитель близ деревни Давыдово (впоследствии – просто деревня Обитель), основанная в 1720-е годы сыном Феодосия Васильева Евстратием (после разгрома Ряпинской обители в Дерптском уезде в 1719 году). Старообрядческая община просуществовала здесь до 30-х годов XX века (самой деревни уже не существует). Другая деревня Обитель, основанная еще самим Феодосием Васильевым в Невельском уезде, продолжала существовать вплоть до Великой Отечественной войны.

Массовая эмиграция русских старообрядцев в Польшу продолжалась на протяжении всего XVIII века, тем более что большого труда это не составляло. Документы того времени свидетельствуют, что россияне из соседнего Великолуцкого уезда «проходили в Польшу в день». Переход границы облегчало и то, что пограничные заставы были маленькими и располагались на большом расстоянии друг от друга. Минуя пограничные заставы, по потайным тропам и дорогам, из России в Речь Посполитую и обратно почти беспрепятственно могли проезжать малые и большие группы людей с повозками, гружеными имуществом. Люди целыми деревнями уходили за «польский рубеж». «Пересечь границу было нетрудно, так как один из наиболее преданных сторонников Феодосия Васильева, пропагандировавший его убеждения на Новгородско-Псковской земле, Игнатий Трофимов, умело организовал отдельные этапы перехода» 32 32 Иванец Э. Из истории старообрядцев на польских землях: XVII – XX вв. М., 2019. С. 66.

.

Интервал:

Закладка: