Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Название:Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005593177

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Кожурин - Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд краткое содержание

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Игнатий Трофимович (Трофимов) (ум. 1745 33 33 Эту дату указывает «Алфавит духовный» Василия Золотова. Согласно Павлу Любопытному, родился в 1676 году, а умер в 1761-м.

) был известным федосеевским наставником и духовным писателем. Родился в Старой Руссе, где жил и проповедовал учение Феодосия Васильева, неоднократно ходил к нему в Польшу и принимал деятельное участие в переправке староверов с Новгородчины за польский рубеж. В 1700 году был благословлен в наставники в Москве. Согласно «Алфавиту духовному» Василия Золотова, был первым беспоповским пастырем в Москве, удостоенным «степени великоотеческой». В 1724 году переселился в Польшу. Вот какую интересную характеристику дает ему историк-поморец Павел Любопытный: «…отличный житель в Польше и тонкий буквалист, славный пастырь и учитель феодосианской церкви в реченном месте, ревностный защитник галилейства и употребления надписи Пилатовой титлы на кресте Христовом, тщательный снискатель в защиту своего лжемудрия и утверждения своей церкви. Муж был подвижной в созидании церкви (тоже своей), строгой жизни, хорошаго сердца и незлобив. А при сих отличиях он был миролюбив и почитал раздор церковный за тяжкий грех. Для того не раз ездил в Выгорецию, не раз и убеждал настоятельно письмами и словами всех феодосиан к принятию соединения с поморскою церковию . Он многократно испытывал от чудотворных и святых предметов о надписании бытия Пилатовой титлы на кресте Христовом. Москва, Выгореция и прочия страны правоверных часто обращали на него свои взоры с немалым вниманием и важностию. У феодосиан он был столп, утверждение, слава и честь их. Впрочем, при всех таковых качествах, часто открывал он в своих деяниях самонравие, непокорность просвещенным мужам и нарушение честных своих слов, держась твердо правил своей церкви. Он был росту средняго, лицем бел и продолговат, взор имел скромный и приятный, браду окладистую и мало продолговатую, украшенную всю сединами: все это оказывало в нем мужа важнаго и редкаго. Он скончался в своей отчизне честно, 1761 года, от рождения своего 85 лет» 34 34 Любопытный П. О. Исторический словарь и каталог, или Библиотека староверческой церкви. М., 1866. С. 130—131.

.

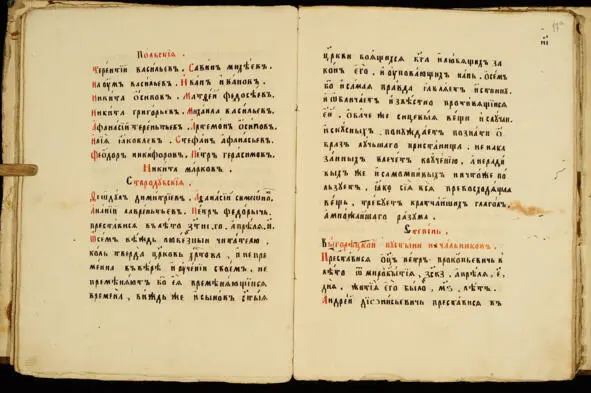

Рукопись «Отеческих завещаний» С. Гнусина с перечислением имен «польских» отцов (ОР РГБ. Ф. 17. №683. Л. 17 об.-18)

Бывший старообрядец-поморец Григорий Яковлев (1703—1756?) в своем сочинении «Извещение праведное о расколе беспоповщины» сообщает о том, как он в конце 1730-х годов пересек российскую границу и посетил некоторые польские, лифляндские и курляндские обители: «ІІо сих я с их потаенными раскольниками Евфимом и Иваном Тимофеевыми (которых сестра родная, девка ІІарасковья Садовская, в Руссе имеется) выехал в Польшу, и был у Ивана Иванова, лжеучителя их, прозываемаго Бедра, в нарекованной обители его, – а в собрании у него обоего пола душ с 30 было, в коем же месте, – того не помню. Потом в Лифляндию: у главнаго их лжеучителя, Терентия Васильева, такоже в нарицаемой обители собрания его бых, – у него же обоего пола имеется с 60, a всех ста два будет, с другим их лжеучителем Савином Михеевым, в собрании. Места же именования такоже не упомню, понеже мимоездом те места проехал есмь. Таже в Курляндию прибыл под пана, именуема Александра Кокеевича, маетность 35 35 Маетность, маентность (из польск. majetność) – имение.

, и тамо въ раскольнических жилищах жил четыре месяца; тако же со лжеучителем их Макарьем Никитиным, который при мне умре, по вышепоказанному же обходихся с ними, и художеством своим питомствуяся и на проезд свой промышляя. Раскольников же тамо имелося семей шестьдесят, которые в безвременство регенства 36 36 15 (26) или 16 (27) октября 1740 года императрица Анна Иоанновна назначила курляндского герцога Эрнста Иоганна Бирона регентом при малолетнем Иоанне VI Антоновиче. Однако Бирон не пользовался поддержкой в обществе и в гвардии, и через 3 недели после смерти императрицы Анны Ивановны, в ночь на 9 (20) ноября был арестован Х. А. фон Минихом. Бирон был сослан в Пелым с лишением всех чинов, орденов и имущества.

вси в Литву и в Великопольшу разбежалися» 37 37 Яковлев Г. Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 59—60.

.

«Начатое в 1723 г. сооружение пограничного рубежа Рига – Великие Луки – Смоленск не только не обеспечивало надлежащей охраны с российской стороны, но и было настолько ненадежным, что сквозь него по потайным тропам и дорогам из России в Речь Посполитую и обратно почти беспрепятственно проезжали малые и большие группы людей с повозками, гружеными имуществом» 38 38 Поташенко Г. Староверие в Литве (вторая половина XVII – начало XIX): Исследования, документы и материалы. – Вильнюс, 2006. – С. 248—249.

. Указ императрицы Анны Иоанновны, изданный по Ведомству военной коллегии 19 мая 1739 года, гласил: «Ее Императорскому Величеству известно учинилось, что крестьяне оставя свои домы, бегут в Польшу, а особливо из Велико-луцкой, Псковской и Новгородской Провинций, которых при границах в некоторых местах за сведением форпостов, а в иных за малолюдством удерживать некому. Того ради, Ее Императорское Величество указала: Смоленского гарнизона один полк, укомплектовав людьми, мундиром, ружьем и амунициею, отправить немедленно на Великие Луки, и по прибытии туда, распределить по форпостам, начав от Лук Великих до самой Лифляндской границы; а в прочих местах, такие форпосты содержать, как прежними Ее Императорского Величества указами определено, во всем непременно, и о непропуске таких беглых за границу, по всем пограничным форпостам подтвердить наикрепчайшими указами» 39 39 Полное собрание законов Российской империи с 1648 г. Собрание 1. – СПб., 1830. – Т. 10. – №7807.

.

Однако никакие форпосты не могли удержать русских людей, не желавших изменять вере своих предков, от бегства за границу. Пограничный комиссар майор Сковидов писал из Псковской провинции в Сенат 16 октября 1762 года: «…многие отступники от Православной кафолической церкви превратились к проклятой Раскольнической ереси, чрез лесные наставления находящихся тамо (в Польше. – К. К. ) везде здешних же беглецов той ереси лжеучителей и так один другого, хотя бы который из них и вознамерился из раскаяния о своем преступлении, не допускают; да иной час от часу нетокмо по одиночке или семьями, но целыми деревнями со всеми своими пожитками и скотом дезертируют, а удержанию их от того побегу никаким образом невозможно, ибо имеющиеся по границе форпосты бутка от бутки в дальней расстоянии, да и на тех солдат токмо человека по три, при том числе немало есть таких, кои совсем престарелые и неимеющие никакого движения; к тому некоторые форпосты состоят не на настоящих пограничных местах, а внутри России… Итак ни форпостными, ни резервными командами в каком они не были состоянии побегов пресечь невозможно; посылаемые по подаваемым от здешних помещиков их поверенных доношениях к польскому шляхетству о выдаче беглецов требования почти бесплодны остаются, ибо они о том и думать не хотят, что в требованиях Российской стороны какое удовольствие сделать и добровольно выдачи чинить и нетокмо прежних не выдают, но и вновь приходящих принимают и в своих моентностях (имениях) укрывают непрестающе; когда идет требование отдать, кои при побеге или выходе из Польши причинили России немалое воровство, разбои и разорения, по обстоятельному же о жительстве их расследовании, тогда отзывается словесно, якобы во владениях их деревень таких беглецов нет и чрез такие случаи столько теперь умножилось в Польшу беглецов, что и умещать уже их на своих землях негде; то многие, узнав про воровство в Российских беглецах, природных своих крестьян в чужие моентности отпускают, а в те места российских посылают. Другие <���помещики>, которые имели только землю по малому числу и сами пахали, ныне от содержания беглецов здешних разбогатясь полученными от них доходами приумножили земель и имеют большие маентности…» 40 40 Цит. по: Поташенко Г. Староверие в Литве… – С. 196.

Интервал:

Закладка: