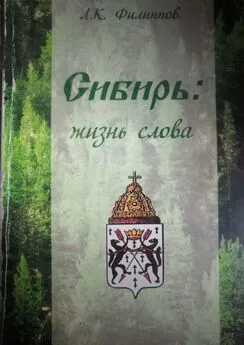

Л. Филлипов - Сибирь: жизнь слова

- Название:Сибирь: жизнь слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005587930

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Филлипов - Сибирь: жизнь слова краткое содержание

Сибирь: жизнь слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дипломатический агент французского правительства, посетивший Москву во второй половине 1689 г., Де-ла-Невилль в «Изложении рассказов Спафария о путешествии в Китай и торговле с этою страною» (Спафарий, родом из Молдавии, служил в Москве переводчиком в Посольском приказе) рассуждает: название Сибирь «на славянском языке значит тюрьма, так как этот жестокий по природе властитель (русский царь Иван Грозный. – Л.Ф.) посылал в эту область, тогда не имевшую никакого названия, всех, кто лишался его милости» [цит. по: Алексеев, 1941, с. 508].

Спустя два столетия Н. Д. Сергеевский писал: «Сибирь населена была в значительной степени преступниками и даже можно сказать почти исключительно ссыльными и опальными. Недаром иностранцы думали, что даже само слово „Сибирь“ означает на русском языке место заключения преступников» [Сергеевский, 1888, с. 250].

Между прочим, в XIX в. местность на стыке Вельского уезда Смоленской губернии и смежных уездов Тверской губернии называлась Сибирью . По этому поводу А. И. Попов пишет: «Причиной возникновения названия явилось то обстоятельство, что здесь было место ссылки для окрестных крестьян огромной здешней вотчины помещиков графов Шереметьевых, причём одна из деревень для ссыльных получила даже официальное наименование Сибирь» [Попов, 1964, с 34]. Место ссылок под таким названием – Сибирь – было и в Средней Азии: туркмены закаспийской области называли Сибирью полуостров Мангышлак [Академик В. В. Бартольд, 1964, т. 2, ч. 2, с. 398]. Даже был образован глагол Сибирь қилмоқ – «ссылать» [Караев, 1966, с. 73].

Гипотезу славянского (русского) происхождения слова сибирь с географической точки зрения подверг критике ещё И. Э. Фишер. Процитируем его: «…ежели бы сие было правда, то как могло статься, что россияне оставили своё название север ? Ибо между Севером и Сибирью есть великая разность как в произношении, так и в писании. Сверх того ежели бы оное слово происходило от север , то надлежало бы его употреблять тому народу, которому Сибирь лежит к северу и то были бы киргизские казаки и калмыки; но россиянам Сибирь лежит к востоку , а не к северу, и так они жителей сея земли долженствовали бы называть не сибиряками , что по мнению толкователей значило бы людей около севера живущих, но наипаче восточными » [Фишер, 1774, с. 3].

Тем не менее в конце XIX в. В. М. Флоринский утверждал, что название Сибирь «взято из славянского корня север и было присвоено народу северянам, переиначенному по инородческому произношению в сабиров», что имя народа севера, север, северяне «могло быть взято либо от страны света, по месту первоначального жительства северян, либо от другого значения слова север, употреблявшегося в древнерусском языке» – «холодный ветер, стужа» [Флоринский, 1899, с. 1—14].

И даже в начале второй половины XX в. Н. И. Михайлов полагал: «…название „Сибирь“ произошло, вероятно, от изменённого славянского слова север (сивер), прекрасно отражающего представления первых исследователей о ландшафтных особенностях вновь открытой страны» [Михайлов, 1954, с. 116].

Как бы то ни было, на основе русского языка доказать закономерность изменения звука [в] в звук [б] и перенос ударения с первого слога на второй невозможно.

***

Суммируя cказанное о происхождении и значении слова cибирь , приходится констатировать, что его этимология, а следовательно, географического названия Сибирь, до конца не выяснена. Само собой разумеется, что для решения вопроса о происхождении и значении слова сибирь и связанного с ним географического названия Сибирь нужны дополнительные историко-лингвистические разыскания.

Из рассмотренных выше гипотез наиболее достоверной, на наш взгляд, является та, в которой слово сибирь по происхождению возводится к этнониму сывыр/сыбыр-сабир . Если это так, где (в Западной Сибири или Восточной Азии), когда он возник и что означает? К какому же роду-племени относились сывыры/сыбыры-сабиры: гуннскому, монгольскому, угорскому или финскому?

Попытаемся ответить на поставленные вопросы, опираясь на древнюю историю китайцев, хуннов/гуннов, монголов, отчасти тюрок, хантов, манси, ненцев, изложенную в монографии автора «Этноним чуваш и предыстория чувашского этноса» (Изд-во Сарат. ун-та, 2008), на которую ссылки не даются.

3. ХУННЫ

3.1. Хунны, их имя и самоназвание

3.1.1. Этноним «хунну»

Хунны – один из древнейших восточно-азиатских народов.

В научной литературе на русском языке наблюдается тенденция склонять хунну. Следуя этой традиции, имя хунну в работе заменено на хунны, в связи с чем прилагательные, образованные от него, употребляются в форме хуннский (-ая, -ое, -ие).

Жизнь хуннов конца II – начала I в. до н.э. выразительно описана их современником, отцом китайской истории Сыма Цяном (135 или 145 г. до н.э. – после 96 г. до н.э.) в его «Исторических записках» («Ши цзи»). Сведения о них содержатся также в «Истории Старшей династии Хань» Бань Гу (I в. до н.э.) и в «Истории Младшей династии Хань» (Фань Хуа (V в. н.э.)).

Прародина хуннов – среднее течение Хуанхэ, степные просторы Ордоса.

Н. Я. Бичурин поясняет: «Ордос есть монгольское название страны, на юге смежной с китайскою губерниею Шáнь-си, а с прочих трёх сторон окружаемой Жёлтою рекою: почему на кит. языке сия страна называется Хэ-нань и Хэ-тхàо. Первое из сих названий значит: по южную сторону Жёлтой реки; а второе: петля, или излучина Жёлтой реки» [Бичурин, 1953, т. 3, с. 43].

Хуннам посвятили свои труды учёные разных стран и времён, в том числе отечественные [Бичурин, 1950, т. 1; Иностранцев, 1926; Гумилёв, 1960; 1994 и другие].

Хунну – не самоназвание хуннов, а имя, данное им китайцами; в переводе с китайского оно означает «злой невольник»

Н. Я. Бичурин поясняет: «Хунну есть древнее народное имя монголов. Китайцы, при голосовом переложении сего слова на свой язык, употребили две буквы: Хун злый, ну невольник. Но монгольское слово Хунну есть собственное имя, и значения китайских букв не имеет» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 39, примеч. 1; 1953, т. 3, примеч. 1].

Имеются и другие толкования этого имени [Иностранцев, 1926, т. 2, с. 15—16, 38—39; Окладников, 1956, с. 91—92; Кузнецов, 1957, с. 126; Каховский, 1965, с. 126]. Анализ их не входит в задачу данной книги.

Название хунну , как утверждает Цзи Юн, появилось в Китае в IV—III вв. до н. э. [Цзи Юн, 1956, с. 95]. Но хунны и тогда и после вряд ли называли себя китайским именем. Более того, они, вполне возможно, какое-то время даже не знали, что их называют хунну , а когда узнали, едва ли переменили имя своё на хунну . Не этим ли объясняется та лёгкость, с какой в 15 г. н. э. хуннский государь Улэй-жоди Шаньюй Хянь, по предложению посланников китайского Двора, согласился, глядя, между прочим, на дорогие подарки, переменить наименование хунну на гунну [Бичурин, 1950, т. 1, с. 111], что в переводе с китайского означает «почтительный невольник» [Бичурин, 1828, т. 2, с. 34; Бань Гу, 1973, с. 62; Бичурин, 1950, т. 1, с. 111, примеч. 1].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дун Си - Жизнь без слов. Проза писателей из Гуанси [антология]](/books/1090873/dun-si-zhizn-bez-slov-proza-pisatelej-iz-guansi.webp)