Филиппов Филиппов - Не померкнет никогда: повести и рассказы

- Название:Не померкнет никогда: повести и рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Периодика Кубани

- Год:2004

- Город:Краснодар

- ISBN:5-331-00037-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филиппов Филиппов - Не померкнет никогда: повести и рассказы краткое содержание

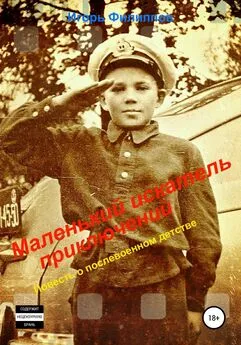

С. К. Филиппов - член Союза журналистов России. Ему дважды присуждалась журналистская премия «Золотое перо Кубани». За активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поиск, восстановление и увековечение памяти воинов, геройски погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), был награжден специальной грамотой командующего войсками Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа. Он заслуженный работник культуры Кубани. Сейчас работает главным редактором Отрадненской районной газеты «Сельская жизнь».

Книга издана в рамках губернаторской программы по подготовке к празднованию 60‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Не померкнет никогда: повести и рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пишу это письмо, а слезы застилают глаза, не вижу строчек.

Родилась я в Ленинграде в 1929 году, и когда началась война, мне было 12 лет, но я все помню, как сейчас. Мы с мамой жили тогда в центре города, на проспекте 25 Октября, сейчас это Невский проспект, в доме № 146, кв.70. Мама работала курьером в Доме культуры имени Ленина. Жили мы с ней дружно, счастливо. Радовались каждому дню. Но однажды она прибежала домой сильно встревоженная, я никогда не видела ее такой. Она вдруг прижала меня к себе и зарыдала. Так в наш дом пришла весть о войне. Для меня в том возрасте все происходящее было не очень понятно, но прошли месяцы, и я на себе испытала, что значит это страшное слово. Началась блокада: бомбежки, холод, голод, смерть. Помню, как мы с мамой ходили в Филипповскую булочную и в темноте на пронизывающем морозном ветру часами выстаивали огромные очереди, чтобы получить маленький брусочек хлеба — 125 блокадных граммов. Большую часть его мать, конечно, отдавала мне, потому сама быстро стала слабеть, а затем и вовсе слегла. В нашей комнате был такой холод, что на стенах блестел иней. Чтобы обогреть маму, я помогла ей перейти в кухню и уложила на плиту, которую стала понемножку протапливать старыми газетами, книгами, лишним бельем, потом сломала и сожгла стулья, а затем в печь полетели и мои школьные тетрадки и учебники. За хлебом я теперь ходила одна. Улицы были пустынны, только нет–нет да и встретится кто-нибудь, тянущий сани с завернутым в простыню покойником. Сколько их, ленинградцев, лежит теперь на Пискаревском мемориальном кладбище! Там похоронена и моя мама. Не помогла ей моя забота, она умерла 22 февраля 1942 года. А я вскоре попала в детский дом, который располагался в нашем же доме, этажом ниже, в помещении детского сада. Так я стала воспитанницей 1‑го детдома Смоленского района города Ленинграда».

Галина Андреевна Гунченко (Галя Кириллова) из станицы Отрадной, что на Кубани. В 1942 году ей было шесть лет, но она тоже многое помнит.

«Мы жили в Ленинграде на Петроградской стороне. Отец ушел в ополчение и в первые же дни погиб. Нас у матери было трое: я, брат младше меня и еще сестренка, совсем крошка. В памяти осталось: пустая квартира с двумя железными кроватями (деревянную мебель сожгли, отапливая квартиру), ужасающий вой сирены, грохот бомбежки и голод — все время страшно хотелось есть. Помню еще, что мама варила нам лепешки из столярного клея и горчицы, которую сначала долго вымачивала, чтобы она потеряла горечь. Однако скоро не стало и этого. Через несколько дней от голода умерла младшая сестренка, а потом не смогла вставать и мама. Мы с братом какое–то время еще держались, и я несколько раз ходила в магазин с хлебными карточками, выстаивая километровые очереди. Но потом и я уже не могла спускаться по лестнице. Больше ходить за хлебом было некому…

Однажды в нашу квартиру пришли какие–то женщины и заявили, что меня с братом они забирают с собой. Мы заплакали, прижались к маме, а она вдруг тоже сказала, чтобы мы шли с тетями, потому что они дадут нам покушать. В тот день, превозмогая слабость, мама поднялась с постели и помогла женщинам собрать нас. Помню, что она сама зашила в подкладку пальтишек наши документы, потом проводила до двери, обняла, поцеловала… И больше мы с братом никогда ее не видели».

Ленинград, конец 1941 — начало 1942 года. Блокада. Жесточайшие обстрелы и бомбежки города, морозная зима, невыносимый голод уносили множество жизней не только тех, кто с оружием в руках сдерживал натиск гитлеровских полчищ, но и тех, кто в невероятно трудных условиях продолжал работать на заводах и фабриках города, помогая фронту одолеть врага. Общую ношу беды вместе со взрослыми несли и дети, но и в это страшное время власти города старались делать все возможное, чтобы облегчить участь маленьких ленинградцев, чтобы спасти их от неминуемой гибели. А ранней весной 1942 года детей начали вывозить из Ленинграда по единственной живой нити, соединявшей его с Большой землей, — ледовой дороге через Ладожское озеро. То был неимоверно трудный и смертельно опасный путь, проходивший под постоянными вражескими обстрелами среди предательски скрытых под легкой порошей огромных полыней, пробитых фашистскими бомбами и снарядами.

«Через Ладогу нас везли на старых, разбитых автобусах, — пишет еще одна ленинградка, Елизавета Афанасьевна Желницкая. — В том, где ехала я, не было даже сидений. Все дети и воспитатели сидели прямо на дырявом полу, прижавшись друг к другу. Через пол и рваные, пробитые осколками бока автобуса видно было, что ехали мы по воде, покрывшей лед, а над нами, словно брезент, колыхалась из стороны в сторону вся изрешеченная пулями верхняя часть салона автобуса. Было холодно и страшно. Когда мы проехали примерно половину пути, в сером небе появились черные самолеты, послышались противный вой и взрывы бомб, пробивающих лед. Одна из бомб оглушительно разорвалась где–то совсем рядом. Нас обдало водой и осколками льда, а еще через секунду сзади раздался душераздирающий крик, мы все повернулись туда и через дыры в автобусе с ужасом увидели, как одна из машин с такими же, как мы, детьми переворачивается и уходит под лед. Мы тоже закричали от ужаса, заплакали. До сих пор стоит у меня в глазах эта жуткая картина.

Потом мы ехали в теплушках, как называли тогда — «телячьих вагонах». Помнится, кормили нас в дороге галетами и сгущенным молоком, а вот с водой, особенно горячей, было очень трудно. Не на всех станциях нашим воспитателям удавалось достать ее, и тогда кто как мог растапливали снег.

На всех остановках к эшелону приходили люди. Они откуда–то узнавали, что везут ленинградских детей, и приносили к вагону еду.

Несколько раз на стоянках мы оказывались вместе с военными эшелонами, и тогда очень много солдат приходили посмотреть на нас, угостить кто чем мог. Некоторые, помнится, искали своих детей, и, по–моему, кто–то даже находил малышей и забирал с поезда. Но особенно памятна мне одна большая станция. Это был уже изрядно разрушенный Сталинград. Не знаю, правда, почему запомнился мне этот город. Скорее всего, потому, что именно там на нас налетели немецкие самолеты и была сильная бомбежка. Все составы тогда очень быстро ушли со станции, но нас потом еще раз бомбили в дороге, наш вагон, правда, не пострадал. Помню только, что снова, как и в Ленинграде, было очень страшно».

Казалось бы, война для этих детей уже кончилась — поезда уносили их в глубь страны от разрухи, голода, холода и бомбежек к теплу, тишине и хорошему питанию, но, как ни тяжело сейчас говорить об этом, не все маленькие ленинградцы той трудной военной весной 1942 года увидели солнечный цветущий юг.

Многие из них умерли в дороге от ран, обморожений и истощения, полученных еще в Ленинграде в холодных квартирах и подвалах, под обломками рухнувших зданий, откуда их удалось достать спасателям, многие погибли в пути при вражеских налетах на эшелоны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: