Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства

- Название:Непрерывное образование в период детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2264-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства краткое содержание

В монографии раскрыты актуальные вопросы реализации непрерывного образования в период детства. Рассматриваются условия совершенствования профессионально-педагогической подготовки кадров в аспекте реализации принципа преемственности дошкольного и начального школьного образования. Представленные проблемно-развивающие упражнения, проблемные ситуации для педагогов и детей помогут грамотно реализовать современные развивающие технологии образования.

Непрерывное образование в период детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– основным отличием дошкольников от младших школьников является осознание, принятие новой социальной роли, а также протекание кризиса семи лет (Л. С. Выготский), сейчас о нем говорят как о предшкольном кризисе. Как считает Л. С. Выготский, основными его признаками является обобщение переживаний, это связано «с привнесением интеллектуального момента, который вклинивается между переживанием и непосредственным поступком»;

– в этот период у ребенка возникает представление о себе реальном, тенденция оценивать себя адекватно. То есть, как было описано выше, в мышлении ребенка развивается способность к рефлексии;

– в это время происходит интеллектуализация психических процессов, развитие теоретического мышления (понимание, оперирование знаково-символичекими средствами).

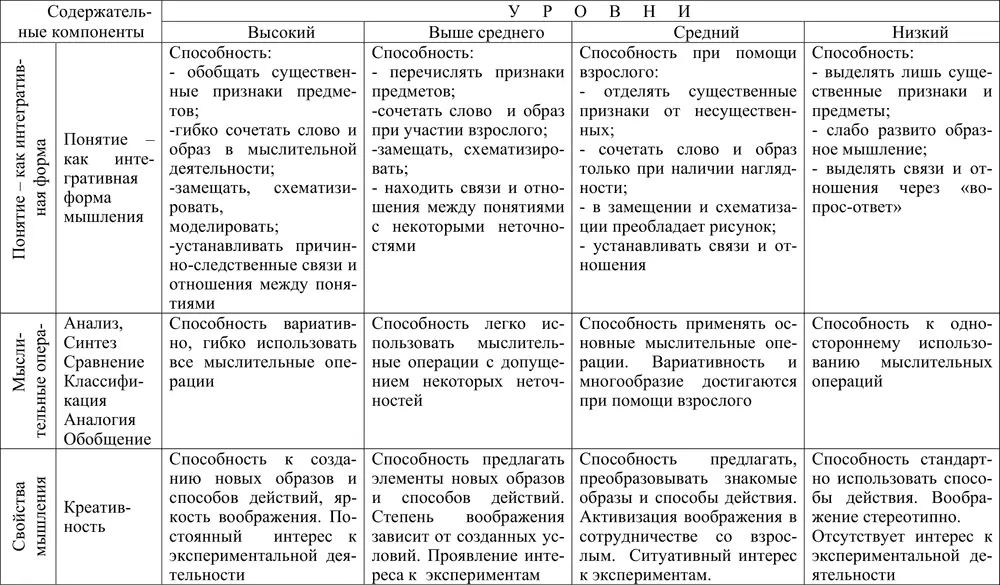

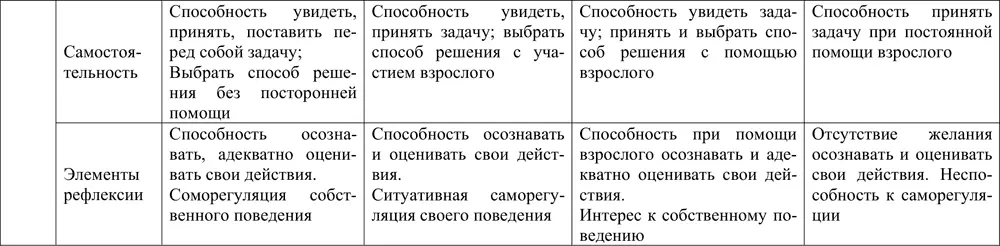

Принимая во внимание вышеизложенное мы определили показатели и уровни развития мыслительных способностей старших дошкольников и младших школьников (табл. 2), а также дидактические условия реализации преемственности в развитии данной деятельности, которые раскрыты в следующем параграфе.

Таблица 2. Характеристика уровней развития мыслительных способностей дошкольников и младших школьников

4.2. Характеристика дидактических условий развития мыслительных способностей дошкольников и младших школьников

Дидактические условия развития мыслительных способностей дошкольников и младших школьников мы рассматриваем как дополнительное единство принципов, содержания, форм и методов дошкольного и начального школьного образования, направленных на преемственное развитие мышления детей. В разработанный и апробированный комплекс дидактических условий реализации преемственности в развитии мышления дошкольников и младших школьников входят два необходимых и два достаточных условия:

1) учет специфики понятийно-образного мышления дошкольников и младших школьников на основе дополнительности природосообразного и культуросообразного его компонентов и непрерывности в развитии мыслительных способностей детей;

2) реализация соответствующей преемственности на основе учета того, что понятие – это интегративная форма мышления, синтезирующая все мыслительные операции, предполагающая и проявляющая такие свойства мышления как самостоятельность, креативность, рефлексивность;

3) активизация различных видов деятельности в соответствующем направлении с опорой на ведущую деятельность и творчество ребенка, с оптимальным использованием методов развивающего образования, направленных на реализацию диалектических этапов познания, повышающих воспитывающее влияние на личность ребенка;

4) совершенствование диагностики мыслительных способностей детей данного возраста с применением специальных дидактических материалов.

Рассмотрим основные моменты каждого из них.

1. В реализации первого условия необходимо учитывать принцип дополнительности, позволяющий объединить принципы природосообразности и культуросообразности в развитии мышления дошкольников и младших школьников.

Природосообразный характер детского мышления, на который указывали великие педагоги: Я. А. Коменский, В. Д. Одоевский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, – определяется доминированием эмоциональности, чувственности в мышлении (познании мира); особой формой отражения действительности посредством эмоциональных образов (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, К. К. Платонов и др.). Основоположник принципа культурособразности А. Дистервег призывал сочетать «природосообразность» с «культуросообразностью», – с учетом потребностей общества, времени, места, культуры. Согласно культурно-исторической теории Л. С. Выготского, исследованиям А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, ребенок в процессе своего развития активно проникает в мир человеческих отношений, что отражается на мышлении и оказывает влияние на его направленность в контексте определенной культуры, включая в «работу» принцип культуросообразности. Принцип дополнительности отражает взаимодействие природосообразного и культуросообразного, ведущее к их относительно устойчивой асимметричной гармонии в мышлении ребенка, с доминированием природосообразного, эмоционально-чувственного, интуитивно-образного.

Принцип непрерывности предполагает поступательное развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей жизни. Главными особенностями непрерывного образования являются: развивающий характер обучения и воспитания, опора на творческую, познавательную активность личности, гуманизм и демократизация образования, открытость образовательной системы по отношению к дальнейшему самосовершенствованию и развитию личности.

2. Второе условие направлено на реализацию соответствующей преемственности на основе учета того, что понятие – это интегративная форма мышления, синтезирующая все мыслительные операции, предполагающая и проявляющая такие свойства мышления как самостоятельность, креативность, рефлексивность.

Развитие мышления детей на основе любознательности, интереса, учета эмоционального и интуитивно-образного компонентов в познавательной деятельности во многом зависит от профессионально обоснованной организации постижения ими сущности предметов изучения, то есть развития тех или иных понятий о них. Понятие интегрирует в себе рациональные и иррациональные процессы познания сущности предметов, явлений, включает интеллектуально-рефлексивные и эмоционально-чувственные процессы мышления, обеспечивая их необратимость, свернутость, системность. Повторяя то, что понятие – это процесс и итог осознания и интуитивного чувствования сущности объекта или субъекта, связанный с эмоциональными переживаниями (Г. Г. Гранатов), мы считаем, что для дошкольников и младших школьников, каждый научный факт, каждый элемент научного знания, вводимый в содержание обучения, в процессе учебного познания (в рамках формируемой картины мира и стиля мышления) необходимо в тенденции и в итоге рассматривать как понятие или как понимание. Разделяя мнение Е. Н. Ращикулиной, мы полагаем, что понятие взаимодополнительно объединяет слово и образ, отражает целостность всех мыслительных операций и способностей, поэтому в нашем исследовании мы рассматриваем данную категорию как интегративную форму мышления. Свойства понятия (обобщенность, необратимость, свернутость, этапность, системность, рефлексивность) имеют в мышлении дошкольников и младших школьников специфические особенности, связанные с доминированием в них образных и эмоциональных компонентов. Для наиболее удобного и схематичного представления проявления свойств мышления при развитии интегративной формы мышления – понятия у дошкольников и младших школьников, мы предлагаем временной граф (рис. 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: