Борис Мандель - Педагогика

- Название:Педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1685-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Педагогика краткое содержание

Учебное пособие соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальностям «Педагогика», «Психология». Материалы пособия собраны на основе современных сведений по общей педагогике с обращением к смежным дисциплинам: психологии, педагогической психологии, философии. Каждая тема завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров, литературы к ним и интернет-ресурсов. Учебное пособие содержит значительное число ссылок и пояснений, содержащих сведения об упоминаемых авторах и толкования терминов, список дополнительной литературы, примерный список вопросов для самоподготовки к экзаменам или зачетам, методические рекомендации, приложения.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, готовящих педагогов, психологов, воспитателей, а также всех интересующихся педагогикой.

Педагогика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный метод, его основное назначение – в организации усвоения учащимися знаний в готовом виде. Учитель сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Объяснительно-иллюстративный метод относится к наиболее экономичным способам передачи накопленного человечеством обобщенного и систематизированного опыта подрастающему поколению. Учитель сообщает информацию с помощью слова – устно (объяснение, рассказ, лекция), с помощью печатного слова (учебник), наглядных средств (картины, кино– и видеофильмы, слайды, схемы, натуральные объекты в классе и во время экскурсий), практического показа способов деятельности (опыт работы на станке, образцы склонения, способы решения задачи, доказательства теоремы, способы составления плана, аннотации и т. д.). Данный метод тренирует память, дает знания, но не способствует развитию творческого мышления.

2. Репродуктивный метод, основным признаком которого является воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям учителя, характеризует не только деятельность ученика, но и предполагает организующую, определяющую деятельность учителя. С целью повышения эффективности этого метода разрабатываются системы упражнений, программированные материалы, алгоритмы, обеспечивающие обратную связь и самоконтроль. Алгоритм играет важную роль при осуществлении данного метода – ученикам предлагается определенный порядок действий, в результате выполнения которого ученик распознает объект (явление), выясняет его наличие и т. д.

3. Проблемное изложение (используется на лекции, в ходе работы с книгой, экспериментирования и т. д.) заключается в том, что учитель ставит проблему, сам ее в основном решает, показывая при этом путь решения в подлинных, но доступных учащимся противоречиях. Учитель показывает образцы научного познания, научного решения проблемы, а учащиеся мысленно следят за его логикой, усваивая этапы решения. Результатом проблемного изложения является усвоение учащимися способа и логики решения поставленной проблемы, но пока еще без обязательного умения применять их самостоятельно. Своеобразие этого метода заключается в том, что ученик не только воспринимает, осознает и запоминает готовые знания, но и, наблюдая за логикой доказательства, в некотором смысле контролирует убедительность мысли учителя.

4. Частично-поисковый, или эвристический метод состоит в том, что учитель организует участие детей в выполнении отдельных этапов поиска, конструирует задание, разделив его на вспомогательные, намечает ступени, этапы поиска, а учащиеся осуществляют его самостоятельно, актуализируя наличные знания, обязательно мотивируя свои действия. Этот метод включает самостоятельную работу учащихся, беседу, лекции и т. д.

5. Исследовательский метод определяется как способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблем. Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний, овладение методами научного познания в процессе поиска этих методов и применение их. Кроме того, он является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности [74].

Предложенная классификация методов обучения демонстрирует постепенный переход от методов, предполагающих сравнительно небольшую самостоятельность учащихся, к методам, опирающимся на их полную самостоятельность, подразумевая еще и деление их на активные и пассивные. Безусловно, данная классификация методов обучения наиболее совершенна, однако в ней не раскрываются способы овладения знаниями, сообщениями и практическим материалом, не характеризуется работа с отдельными источниками знаний, поскольку и учитель, и учащиеся не вооружаются конкретными приемами работы.

В. Оконь выделяет четыре группы методов обучения по дифференцированности и разнообразию действий учителя и учащихся.

1. Методы усвоения знания, или подающие методы, являются самыми распространенными. К ним относятся беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, программированное обучение.

2. Методы самостоятельного приобретения знаний основаны на использовании проблемных методов обучения. Они стимулируют интерес учащихся, заставляют их анализировать ситуацию, выделяя известные и неизвестные данные.

Сегодня можно выделить такие его разновидности, как метод случайностей, ситуативный метод, мозговой штурм, микропреподавание и дидактические игры. Сущность проблемных методов заключается в том, что они вызывают интерес при рассмотрении какой-либо ситуации, заставляют учащихся анализировать ее, выделяя в ней известные и неизвестные факты, выдвигать предположения по решению проблемы и проверке правильности этих предположений.

3. Оценочные (экспонирующие) методы характеризуются богатством разновидностей, среди которых выделяются импрессивные и экспрессивные методы. Импрессивные методы сводятся к организации участия детей или взрослых в соответственно экспонированных ценностях: социальных, моральных, эстетических, научных. Этот метод предполагает активизацию такой деятельности: получение информации о произведении и его создателе, сосредоточение на восприятии произведения и участие в его экспонировании; выбор соответствующей формы та кого участия, выражающего главную идею произведения; сопоставление этой идеи с особенностями поведения участников, их практические выводы о собственном поведении и поступках.

Экспрессивные методы основаны на создании ситуаций, в которых участники сами создают или воссоздают конкретные ценности, как бы выражая себя и одновременно переживая их.

4. Методы реализации творческих задач могут основываться на управлении занятиями, во время которых учащиеся выполняют работы по дереву, стеклу, металлу или работают с пластическими массами, изготавливают ткани, переплетают книги, выращивают растения, животных, оборудуют школьные спортплощадки или работают в сельском хозяйстве.

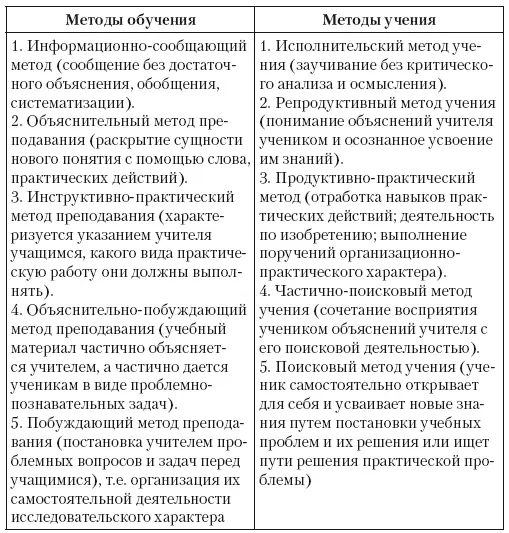

Существует любопытная классификация методов обучения, предложенная М.И. Махмутовым, исходившим из понимания различия понятий «преподавание» и «учение» и, соответственно, различия понятий «метод обучения» и «метод учения», которые в совокупности составляют «бинарные методы обучения».

Таблица 3

Бинарные методы обучения

Ю.К. Бабанский [75](в соответствии с вышеназванными характеристиками) выделяет 3 большие группы методов обучения, представленные на рис. 3.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: