Г. Суворова - Психология деятельности

- Название:Психология деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-9292-0090-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Суворова - Психология деятельности краткое содержание

Для студентов, изучающих различные вопросы проблемы деятельности в рамках общей, возрастной, педагогической психологии и психологии труда, а также может быть полезно аспирантам и специалистам-практикам в области формирования человека как субъекта деятельности.

Психология деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так в исследованиях Е. А. Климова эти идеи реализуются в методологическом подходе к человеку как к субъекту труда (трудовой деятельности), и в этом контексте им ставятся и разрабатываются проблемы психологии в целом и психологии труда в частности /54, 56/.

Применительно к учебной деятельности В. В. Давыдовым и др. /31/ поставлен вопрос о младшем школьнике как субъекте учебной деятельности, В. Д. Шадриковым развивается тезис об учебной деятельности как совместной по своему характеру /133/.

Идеи С. Л. Рубинштейна о наличии субъект-субъектных и субъект-объектных отношений в деятельности, о предметном характере деятельности также являются актуальными для современного этапа исследования проблемы деятельности и наиболее разработаны в психологии профессионального обучения (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов и др. /132, 52/).

Вопрос о творчестве как характеристике деятельности и взаимосвязи творчества и деятельности в настоящее время является дискуссионным (В. Н. Дружинин и др. /37/)

Такая характеристика деятельности как «в деятельности люди и их психика формируются, развиваются, проявляются и созидаются» легла в основу разработки фундаментального методологического принципа о единстве сознания (психики) и деятельности и постановке вопроса о ведущем типе деятельности на разных этапах онтогенетического развития личности (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин /75,136/)

Современный этап развития субъектно-деятельностного направления в разработке деятельностной проблематики (рис. № 10 – верхняя часть схемы) базируется на фундаментальном тезисе о том, что человек и его психика проявляются и формируются в процессе деятельности, и представлен прежде всего работами К. Абульхановой-Славской /1-2/ и А. В. Брушлинского /16-17/, исследующими субъекта психической деятельности и рассматривающими деятельность, действие и психическое как процесс, продукт, результат.

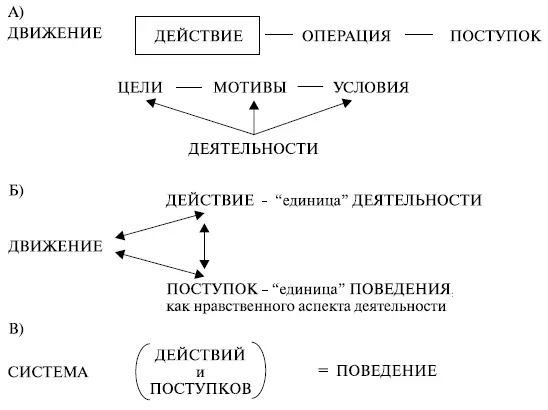

Разрабатывая методологический принцип единства сознания (вообще психики) и деятельности, С. Л. Рубинштейн выделил схему анализа деятельности. Он показал, что единство сознания и деятельности конкретно выступает прежде всего в том, что различные уровни и типы сознания, вообще психики, проявляются и раскрываются через соответственно различные виды деятельности и поведения: движение – действие – поступок (рис. 11) Более подробное описание схем анализа деятельности и поведения в общей системе идей С. Л. Рубинштейном приведено в /17/.

Рис. № 11. Общие схемы анализа деятельности и поведения в исследованиях С.Л. Рубинштейна.

В самой деятельности С. Л. Рубинштейн выявляет ее психологически существенные компоненты и конкретные взаимосвязи между ними: действие (в отличие от реакции и движения), операция и поступок в их соотношении с целью, мотивом и условиями деятельности субъекта(на рис № 11 – под А). Любой из этих актов деятельности не может быть психологически однозначно определен вне своего отношения к психике.

Одни и те же движения могут означать различные действия и поступки, и, наоборот, различные движения могут выражать один и тот же поступок.

Поведение человека включает в себя систему действий и поступков и не сводится к совокупности реакции (на рис № 11 – под В). Действие отличается от реакции отношением к объекту. Действие – это акт деятельности, который направлен на объект. Отношение субъекта к объекту регулирует деятельность. Действие отличается от поступка тем, что определяется прежде всего иным отношением к субъекту. Действие становится поступком по мере того, как оно начинает регулироваться общественными отношениями к действующему субъекту и к другим людям как к субъектам (в процессе формирования самосознания).

Сложные взаимоотношения разноплановых компонентов внутри деятельности субъекта (движения – действия – операция – поступок в их взаимосвязях с целями, мотивами и условиями деятельности) анализируются С. Л. Рубинштейном следующим образом.

Цели и мотивы характеризуют и деятельность и систему входящих в нее действий, но характеризуют по-разному. Единство деятельности выступает как единство целей ее субъекта и тех его мотивов, из которых она исходит. Мотивы и цели деятельности – в отличие от таковых у отдельных действий – носят обычно интегрированный и обобщенный характер, выражая общую направленность личности. Это исходные мотивы и конечные цели. На различных этапах они порождают разные частные мотивы и цели, характеризующие те или иные действия.

Мотив человеческих действий связан с целью, но может и отделиться от цели и переместиться либо на саму деятельность (как в игре), либо на один из результатов деятельности (побочный результат действий становиться их целью).

Результат, составляющий цель действия, при различных условиях должен и может достигаться соответственно различными способами или средствами. Такими средствами являются прежде всего операции, входящие в состав действия. Поскольку действие приводит к результату – к своей цели в разных, изменяющихся условиях, оно становится решением задачи, т. е. более или менее сложным интеллектуальным актом. Поскольку в различных условиях цель должна быть достигнута различными способами (операциями) или путями (методами), действие превращается в разрешение задачи.

Действие становится поступком прежде всего тогда, когда оно осознается самим субъектом как общественный акт, выражающий отношение человека к другим людям. С.Л. Рубинштейн конкретизирует это: ««Единицей» поведения является поступок, как «единицей» деятельности вообще – действие. Поступком в подлинном смысле слова является не всякое действие человека, а лишь такое, в котором ведущее значение имеет сознательное отношение человека к другим людям, к общему, к нормам общественной морали» /112, с 9/. У А. В. Брушлинского имеется существенное уточнение этого тезиса: «…поступок – это «единица» поведения как нравственного аспекта деятельности» /18, с. 10/. (На рис. № 11 – под Б)).

Именно действие, по мнению С. Л. Рубинштейна, является исходной «единицей» не только деятельности, но и исходной «единицей», «клеточкой» или «ячейкой» психологии. А. В. Брушлинский, акцентируя внимание на том факте, что С. Л. Рубинштейн в центр разноуровневых взаимоотношений в деятельности ставит именно действие, приводит следующее его высказывание: «Признание действия основной «клеточкой» психологии человека не означает, конечно, что действие признается предметом психологии… Психология не изучает действие в целом, и она изучает не только действие. Признание действия основной «клеточкой» психологии означает, что в действии психологический анализ может вскрыть зачатки всех элементов психологии«, т. е. зачатки у человека его побуждений, мотивов, способностей /17, с 18/.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/1068213/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate.webp)