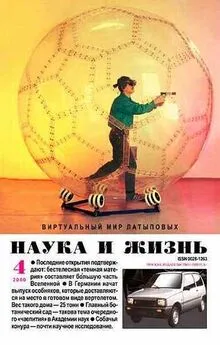

Журнал Наука и жизнь, 2000 № 04

- Название:Журнал Наука и жизнь, 2000 № 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Наука и жизнь, 2000 № 04 краткое содержание

Журнал Наука и жизнь, 2000 № 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Неужели к вам приходили с такими предложениями?!

— И не раз! Был случай, когда мы попросили помощи у банков. Они откликнулись сразу же, но с одним условием: денег дадим, но по периметру сада построим коттеджи. Когда же я объяснял «спонсорам», что подобное невозможно, у них сразу интерес к нам пропадал. Да и у чиновников тоже… Я прекрасно понимаю, что стоит уступить хотя бы чуть-чуть, меня тут же «раздавят». Ведь нечто подобное случилось с ВВЦ. Когда-то это был единый ансамбль. И Главный ботанический сад и Выставка достижений народного хозяйства СССР создавались Николаем Васильевичем Цициным, он был директором и там и тут… Недавно на заседании правительства обсуждалась ситуация с ВВЦ, и каждый второй выступающий говорил, что Главный ботанический сад свое лицо сохранил, а ВВЦ превратился в торговую ярмарку.

Экскурсия в Главном ботаническом саду.

— Мне кажется, сам факт торга: «Мы вам поможем, если вы дадите место под коттеджи» — многое говорит о времени, в котором мы живем, и об отношении чиновников и новой русской элиты к науке, не так ли?

— В позапрошлом году случился ураган, тогда около 400 деревьев в саду вырвало с корнем. До сих пор мы ликвидируем последствия той беды… А в 1999 году пережили еще одну напасть. 7 июля в нашем районе выпал град размером с куриное яйцо. Оранжереи у нас занимают два гектара, приблизительно треть верхних стекол в них разбилась. Это была трагедия… Как восстанавливать? Откуда брать деньги? Погибала фондовая оранжерея с шестью с половиной тысячами наименований растений, некоторым из которых было по несколько сотен лет. Я тут же обратился к руководству Академии наук, к ее президенту и первому вице-президенту. Академики Осипов и Месяц, конечно же, меня сразу поняли. В Академии наук еще в советские времена непременно подчеркивали, что нужды ботанического сада — это «святое дело». И сейчас такое же отношение, иногда даже могут «попридержать» академические институты, а нам стараются помочь. И тут родная Академия дала нам два миллиона. Но чтобы закрыть оранжереи, надо было три с половиной. Мы написали письма и в правительство, и в министерство финансов, и Лужкову… Но ждать ответа не стали, сразу же начали восстанавливать оранжереи. Я с ужасом думал: чем расплачиваться буду? Но все-таки Академия и Министерство науки дали деньги, и это спасло ботанический сад.

— А федеральное правительство и Москва?

— К сожалению, они денег не дали… Но произошел трогательный случай. О нашей беде рассказал один из телеканалов. Показали разбитую крышу оранжереи и взяли у меня интервью. Я сказал, что деньги нужны сейчас, чтобы до октября восстановить оранжереи, а позже я смогу только нанять бульдозер, чтобы снести их… На следующий день ко мне пришел пожилой мужчина, сказал, что они с дочкой решили помочь саду, и протянул сто долларов. Это был рабочий с завода «Серп и молот». Я попытался отказаться, но он все-таки настоял на своем…

— Других поступлений не было?

— Нет. Но этот случай меня очень тронул. А ведь ни один чиновник не поинтересовался нашими делами. В октябре в ответ на мое письмо Лужкову раздался звонок из мэрии — интересовались, что с оранжереями. Сказал, что уже восстановили, но я весь в долгах, нужно полтора миллиона. Мне перечислили пятьсот тысяч с условием, что эти деньги я имею права потратить только на посадку растений, а не на ремонт оранжерей. Но как я буду сажать растения в ноябре?!

Экспозиция культурных растений. Красная смородина.

— Неужели никто так и не пришел на помощь?

— Когда Главному ботаническому саду было 50 лет, я разослал письма в сорок банков, ни один из них не откликнулся. Ни одна коммерческая организация не помогла нам. Так что, когда говорят о «благородном» бизнесе в России, я не верю в это!

— Но что греха таить, и к ученым немало претензий: вы тоже часто свои обещания не выполняете, чем очень расстраиваете чиновников, причем самых высших. К примеру, обещали вырастить такие чудо-гибриды, которые полностью обеспечат страну хлебом. Где же они?

— Очевидно, вы имеете в виду тритикале?

— Простите, а что это такое?

— Гибрид пшеницы и ржи: «тритикум» по-латыни — пшеница, а «кале» — рожь (об этой культуре см. «Наука и жизнь» № 5, 1974 г. — Прим. ред .).

— Точно! На пленумах ЦК КПСС слово «тритикале» звучало чаще, чем «коммунизм»!

— Тритикале есть в нашем хозяйстве. Очень продуктивная культура. Мы получали урожай по 120 центнеров с гектара. К сожалению, зимостойкость тритикале пониженная, поэтому выращивать ее нужно южнее. Но для этого необходимо наладить семеноводство… А что касается обещаний, то чаще всего селекционеры и ученые верно прогнозируют будущее, в том числе и создание новых сортов, но, к сожалению, редко их достижения используются в практике. И это уже беда общества, в котором они живут и работают.

Уголок Японского сада.

В рабочем кабинете академика Цицина опять-таки много снопов по стенам, а на столе — ящики с колосьями.

— Хотите еще одно «чудо»? — улыбается ученый и протягивает мне колос, похожий на метелку пырея. — Не смотрите, что он такой невзрачный, это действительно чудо-колос, сорт «усатая пшеница». Очень уж мягкие у нее усы, поэтому и название такое. Если высевать три с половиной центнера зерна на гектар, то на поле вырастает зеленая щетка. Она закрывает землю, сорняки забиваются, гибнут. Урожай очень высокий!

… Свой репортаж из Главного ботанического сада АН СССР я завершил тогда такими словами:

«Сорок лет своей жизни посвятил Николай Васильевич отдаленной гибридизации. Его работы — гордость нашей биологической науки. Нужно отдать должное труду ученого. Но этого мало. Надо помочь ему, помочь не только в кадрах, в оборудовании, но и в организации нескольких опорных пунктов в стране. Тогда созданные в Главном ботаническом саду новые сорта и формы сельскохозяйственных культур будут быстрее перекочевывать на поля».

Много лет прошло с тех пор, а эти слова столь же актуальны и сегодня!

— Лев Николаевич, если можно, приведите примеры того, как вы чисто научные исследования реализовали в практике.

— За почти полувековую историю Главного ботанического сада Академии наук таких примеров было, конечно же, много. Я даже не смогу перечислить их. Остановлюсь лишь на тех, которые, на мой взгляд, дают представление о работе наших сотрудников. Обязательно нужно упомянуть о пшенично-пырейных гибридах. Они широко пошли от Прибалтики на юг и по всей Нечерноземной зоне. Это большое достижение. У нас есть, к примеру, сливо-алычевые гибриды. Плоды достаточно вкусные. Но половину коллекции растащили. В «Снегирях», где она выращивалась, не было охраны. Хищения у нас очень большие… Другой пример. Из Средней Азии привезли люцерну. Оказалось, что здесь она более продуктивна, чем там! Начали разбираться: как такое может быть? Выяснилось, что когда-то эту культуру «перенесли» на юг из средней России, но забыли об этом. Люцерна вновь возродилась у нас… Кстати, многие кормовые культуры начинали свой путь на поля из нашего сада. Плюс к этому лекарственные растения… Нет, невозможно даже перечислить все!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)](/books/1060089/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 10 (17)](/books/1060090/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 07 (14)](/books/1061246/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/1061248/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/1061249/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 02 (9)](/books/1061250/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 07 (7)](/books/1061281/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 06 (6)](/books/1061282/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 03 (3)](/books/1061285/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2)](/books/1061286/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)