Николай Асеев - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Асеев - Избранное краткое содержание

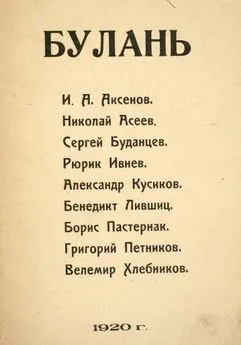

Будучи другом В. Маяковского, работая рядом с В. Хлебниковым, Б. Пастернаком и другими талантливыми поэтами, Николай Асеев обладал своим лирическим голосом. Его поэзия отличается песенностью интонаций и привлекает языком, близким к русскому фольклору.

Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет, – это ясно; но что же есть? Человек, – это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не преходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные с точки зрения религии произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом. К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, – а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступившейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда – недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств – и вот рождались и слова, и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», – все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речей, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война, в 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостаче снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была разрушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.

Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.

Меняем прицел небосвода

на сумерки: тысячу двадцать!

Не сердцу ль чудес разорваться

за линией черного года?

Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

Серп на ущербе притягивает моря,

и они взойдут на берег, шелками хлюпая.

Вот волн вам, их ропот покоряя,

привидится эскадра белотрубая.

Герб серба сорвала слишком грубая

рука. Время Европу расшвырять!

Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к Австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «…Серая солдатская шинель выучила и образовала», – писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку…

Но первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось! И стихи о революции писались, как рапорт народу:

Была пора глухая,

была пора немая,

но цвел, благоухая,

рабочий праздник мая.

Интервал:

Закладка: