Николай Асеев - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Асеев - Избранное краткое содержание

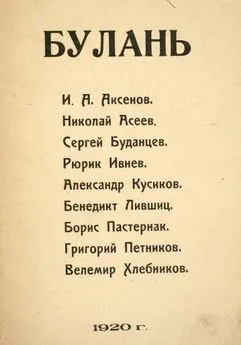

Будучи другом В. Маяковского, работая рядом с В. Хлебниковым, Б. Пастернаком и другими талантливыми поэтами, Николай Асеев обладал своим лирическим голосом. Его поэзия отличается песенностью интонаций и привлекает языком, близким к русскому фольклору.

Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это был мой «Первомайский гимн» – гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:

Мы, воины, строго ударим

Рукой по суровым щитам:

Да будет народ государем

Всегда, навсегда, здесь и там!

И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литере проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышно, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум – А. И. Герцен.

«Досадно, что я не пишу стихов, – говорил он в повести „Поврежденный“ (1851), описывая природу средиземноморского побережья. – Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гекзаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой… Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль… В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию, у них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это за заведение – вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что эта была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» – была такая должность.

Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик – подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР – Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А. В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, – и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в «Лефе», в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с ним города Союза – Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невозвратимо и неповторимо.

На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного <���…>

Москва 1957–1962

Словарь

Бармы

оплечья, украшенные драгоценными камнями у русских князей и царей, надеваемые поверх одежды при торжественных выходах.

Белокопытник

род сорной травы, растущей на сырых лугах и имеющей много видов.

Блекот

от «блекотать» – блеять, пустословить, говорить вздор.

Бунь

от «бунить» – гудеть (Даль).

Верьер (фр.)

окно с цветными стеклами.

Вояна

ветер с войны (БП, с. 668).

Гаммонд

(гаммон – англ.) марка пишущей машинки.

Гиляки

прежнее название народности нивхи, обитающей на Дальнем Востоке.

Гнутень

«большой окованый железом лук, из которого стреляют, упираясь в него коленом» (Асеев Н. – Проталинка, 1914, № 8, с. 488).

Гудок

популярный в народе инструмент, род скрипки с тремя струнами.

Дары

здесь святые дары, которым вместе с таинствами небесными верующий причащается во время церковного обряда.

Держава

золотой шар, увенчанный крестом, – символ царской власти.

Довлеть (арх.)

подобать.

Доломан

длинная верхняя одежда с пуговицами (Даль).

Дредновт

(дредноут – англ.) общее название крупных артиллерийских кораблей в начале XX века.

Жерава

вероятно, от «жеравец» – колодезный журавль.

Заметь, замять

метель, поземка.

Зане (арх.)

ибо, потому что, так как.

Злой

существительное от «злить» (Асеев Н. СС.5, т. 5, с. 451–452).

Истрь

старое название Дуная.

Калика

паломник, странник, нищий.

Каляный (разг.)

каленый, от «калить» – раскалять, закаливать (железо, сталь).

Карамора (карамара)

долговязый и долгоносый большой комар (Даль).

Кат

палач, заплечных дел мастер.

Кобза

украинский музыкальный инструмент типа бандуры или балалайки.

Ковуи

наемники, инородцы (Асеев Н. – Проталинка, 1914, № 5, с. 328).

Колывань

древнее название Таллинна, город Калева – героя народного эпоса.

Комонь

конь; «поныне в песнях, особенно свадебных» (Даль).

Кресь

здесь огонь, от «кресать», «кресить». В связи с этим словом Н. Асеев в одной из статей рассказал о своей языковой работе, о том, как он устанавливает внутренние смысловые связи: «„Кресало“ мне объяснило происхождение слова „воскресенье“. Кресать значило высекать огонь из кремня, воскресать – близким звучанием говорило о возникновении огня. Ага, значит, воскресенье – это праздник добывания огня? А может быть, праздник весны, солнца? Возникновение тепла? Значит, дохристианское празднование весны, перешедшее после крещения в праздник пасхи – воскресения, сохранилось в звучании! Так я разгадывал загадки языка, его первоначального слова» (СС.5, т. 5, с. 655).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: