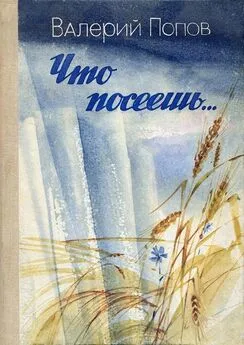

Валерий Попов - Что посеешь...

- Название:Что посеешь...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ленинградское отделение издательства «Детская литература»

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Что посеешь... краткое содержание

П 58

Для младшего школьного возраста

Попов В. Г.

Что посеешь...: Повесть / Вступит. ст. Г. Антоновой;

Рис. А. Андреева. — Л.: Дет. лит., 1985. — 141 с., ил.

Сколько загадок хранит в себе древняя наука о хлебопашестве! Этой чрезвычайно интересной теме посвящена новая повесть В. Попова. О научных открытиях, о яркой, незаурядной судьбе учёного — героя повести рассказывает книга.

© Издательство «Детская литература», 1986 г.

Что посеешь... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— На север перемещалась, где холоднее! — воскликнул я.

— Правильно! Человечество перемещалось на север. И пыталось, естественно, выращивать уже много тысячелетий известную ему пшеницу. И так же безжалостно вырывало сопутствующий ей безымянный тогда ещё сорняк. Но климат в новых местах был уже суровее — пшеница то и дело стала вымерзать. Людям стала грозить голодная смерть, а голод, как известно, подстёгивает сообразительность. И вот кто-то из людей, самый голодный или самый сообразительный, стал замечать, что год за годом пшеница гибнет и не даёт зёрен, но зато сорняк, выбрасываемый им в сторону, даёт на этом новом месте побеги, прекрасно выдерживает холода, вызревает и даже даёт какие-то колосья с зёрнами. Человек попробовал: «А ничего! Есть можно!» И на следующий год он уже высадил этот бывший сорняк специально, на специальном поле — и благодаря этому бывшему «сорняку» выжил. Так появилась на исторической арене рожь. Понял?

— Понял! — кивнул я. — Так что... рожь и пшеница... совсем разные?

— Внуку селекционера это следовало бы знать давно! И потому, что рожь появилась значительно поздней, и понятно про неё гораздо меньше, и диких предков её долгое время никто не знал... Для простоты я бы сравнил пшеницу с собакой, а рожь — с кошкой.

— Как это? — удивился я.

— Неужели непонятно? — сказал дед. — Пшеница (как и собака) давно уже приручена человеком, верно служит ему, всё её поведение более-менее понятно. А рожь (как и кошка) недавно приручена, человеку служить ещё не хочет, поведение её загадочно и неуправляемо. Собаку легко можно приучить человеческий приказ выполнять, а кошку — невозможно почти.

— Так и тебя, значит, — спросил я, — сейчас больше поведение... неприрученной ржи интересует?

— Да, — кивнул дед.

— И как же ты её... дрессировать научился? — спросил я.

— Ну, к этому умению я долго шёл. Пока что мы с тобой остановились на том, как я своё обучение в аспирантуре начал.

Преподавали нам самые разные предметы самые лучшие специалисты. И не просто замечательные учёные они были, но и замечательные, как правило, люди: скромные, работящие, весёлые. Так что не только науку они нам преподавали, но и как надо жить — невольно своим примером показывали. Генетику — я уже, кажется, говорил — нам Мёллер читал, который потом на гражданскую войну в Испанию ушёл. Цитологию — науку о живой клетке — Левицкий читал, анатомию растений — профессор Александров — такой маленький, лысый, всегда улыбающийся. Знаешь, на кого похож он был? На Пиквика из Диккенса — такой же добродушный, мудрый и весёлый. Ну вот, он меня почему-то особенно выделял, хвалил успехи мои и первым на всём свете сказал, что из меня может интересный учёный получиться. До этого мне никто этого не говорил, а он сказал, — представляешь, какую благодарность чувствовал я к нему всю жизнь? При этом человек он был скромнейший, тишайший, никогда не требовал никаких благ лично для себя — обходился самым минимумом. Потом, когда мы вместе во время войны в Казани оказались, я старался помогать ему, чем мог: картошкой, хлебом. Я тогда уже на Казанской селекционной станции работал, а он в Казанском университете. Под его же руководством тогда я и первое своё научное открытие сделал, — но об этом позже. А пока я на его лекции ходил, на занятия — и как-то очень он из всех меня выделял, говорил, что аналитическое мышление у меня. Откуда взяться оно у меня могло, непонятно? Не иначе как от него. Ну, проучились мы, аспиранты, первый год — на лето нас всех на практику разослали. Меня послали на юг, на Закавказскую опытную станцию. Первый раз в жизни тогда я роскошную южную природу увидал и, помню, был совершенно ею покорён. Доехал я сначала на поезде до Одессы и там впервые Чёрное море увидал. Потом сел на теплоход и поплыл на нём в Батум. Полное счастье, помню, испытал: тепло, море сверкает, сижу в шезлонге на палубе, обдувает приятный ветерок. Потом вдруг дельфины появились, стали прыгать вокруг. Совершенно поразили меня они. Особенно один: долгое время прямо перед форштевнем корабля плыл, точно по линии и с той же скоростью — и при этом никаких вроде бы усилий не прилагал, словно бы и не шевелился, просто стоял перед носом корабля на одном и том же расстоянии и всё! «Надо же, — я тогда даже с восторгом каким-то подумал. — Сколько удивительных чудес природа создала, и сколько тысячелетий ещё человеку интереснейшая задача предстоит — понять пытаться, как эти чудеса произошли!»

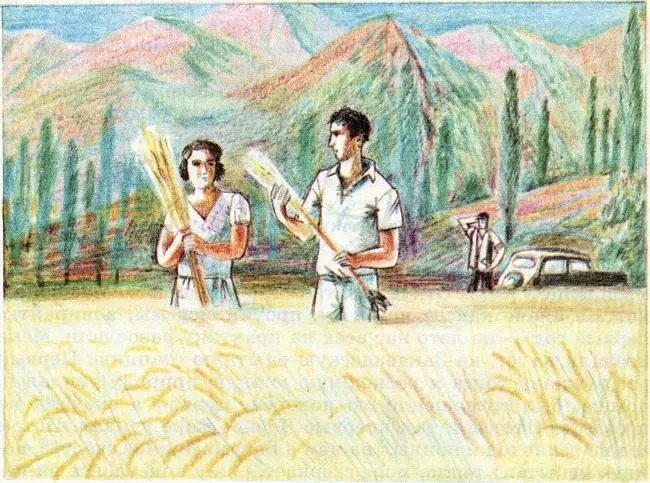

Приплыли мы в Батум, оттуда я доехал поездом до Тбилиси. Высокие горы, до неба, тоннели в них — здорово это меня потрясло, впервые видел. От Тбилиси я добрался до нашей селекционной опытной станции Ганджа — это уже далеко в Кавказских горах, примерно посередине уже между Чёрным морем и Каспийским, на границе Грузии и Азербайджана. Возглавлял эту станцию Моисей Маркович Якубцинер — я знал его, он перед аспирантами несколько раз выступал. Но сейчас не оказалось его на месте, уехал в командировку, и встретила меня на станции помощница его, Пальмова. Поработали мы с ней несколько дней на станции, осмотрели гигантскую их коллекцию самых разных видов пшениц.

Вдруг приезжает на станцию машина марки «форд», и выходит оттуда красавец шофёр, одетый по самой последней шофёрской моде: краги, кожаная куртка, очки! Машин тогда мало было ещё, поэтому шофёры тогда почти такими же знаменитостями были, как и лётчики. Достаёт из сумки послание Якубцинеру от самого Вавилова.

Пришлось Пальмовой открыть конверт. Там приказ Вавилова: сесть в его машину, проехать по всему Закавказью указанным в письме маршрутом и разыскать и зафиксировать в посевах культурной пшеницы экземпляры полудикого предка под названием тритикум персикум . Давным-давно, — может быть, тысячелетия назад — предки наши перестали сеять эту разновидность, но изредка она всё же оказывалась в посевах как примесь. И вот теперь срочно вдруг понадобилась самому Вавилову! Помнишь, для чего дикие и полудикие предки нужны?

— Они болезням не подвержены! — ответил я.

— Правильно... в общем! — сказал дед. — И многие другие ценные признаки в них есть. Короче — необходимо разыскать в посевах культурных пшениц экземпляры тритикум , чётко записать: где, когда и сколько, собрать коллекцию, пронумеровать! Пальмова спрашивает меня: «Поедете?» Я говорю: «С огромнейшим моим удовольствием!»

И пожалуй, эта поездка по Закавказью — одно из счастливейших воспоминаний моей жизни! Во-первых, сказочная вокруг природа: горы, водопады, пальмы, а главное — интереснейшая работа, к которой я всю жизнь стремился!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)

![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/1082419/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska.webp)

![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/1082431/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy.webp)