Раймон Кено - Упражнения в стиле

- Название:Упражнения в стиле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Симпозиум

- Год:2001

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89091-130-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раймон Кено - Упражнения в стиле краткое содержание

УДК 82/89

ББК 84.4 Фр

К35

Перевод с французского

Составление и послесловие

Валерия Кислова

Комментарии

Ирины Волевич, Алины Поповой, Валерия Кислова

Художник

Михаил Занько

Кено, Раймон

Упражнения в стиле: Романы, рассказы и др. /

Пер. с франц.; Послесл. В. Кислова; Комм. И. Волевич, А. Поповой, В. Кислова.

— СПб.: «Симпозиум», 2001. — 618 с.

ISBN 5-89091-130-9

Раймон Кено (1903–1976) — один из крупнейших писателей Франции XX в., творчество которого развивалось под знаком предложенной им глубокой реформы французского языка. В настоящий том вошли программные произведения Кено, созданные после Второй мировой войны: не поддающиеся классификации «Упражнения в стиле» (1947), романы «Зази в метро» (1959) и «Голубые цветочки» (1965), а также рассказы, «Сказка на ваш вкус» и пьеса «Мимоходом».

Раймон Кено принадлежал я числу тех обыкновенных гениев, что умеют с поразительной виртуозностью сочетать в своем творчестве серьезное и несерьезное. Можно считать его великим выдумщиком, неистощимым по части изобретения литературных игр, специалистом по переводу «с французского на джойсовский». А можно — человеком, видевшим свою миссию в глубокой реформе французского языка и посвятившим этому делу всю жизнь. Один из крупнейших авторитетов в области ’патафизики, отец-основатель Цеха Потенциальной Литературы, Кено открыл перед изящной словесностью головокружительные перспективы. И произведения, собранные в этом томе, — лучшее тому свидетельство.

© Издательство «Симпозиум», 2001

© В. Кислов, составление, послесловие, 2001

© И. Волевич, А. Попова, В. Кислов, комментарии, 2001

© А. Миролюбова, перевод, 1988

© И. Волевич, перевод, 1994

© А. Захаревич, В. Кислов, Л. Цывьян, перевод, 2001

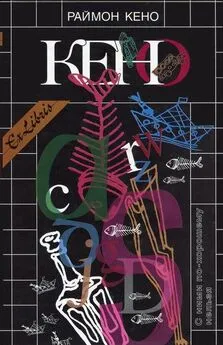

© М. Занько, оформление, 2001

® М. Занько & Издательство «Симпозиум»: серия «Ех Libris»,

промышленный образец. Патент РФ № 42170

Упражнения в стиле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, Кено предлагает по-новому относиться к литературному тексту: если произведение — продукт сознательной и осознанной работы писателя, то в свою очередь должен трудиться и читатель. Несмотря на культурные и исторические различия подходов, в этом своеобразном контракте ни одна сторона не оказывается обманутой. Писательская деятельность должна вовлекать в литературный процесс всех участников: автора, произведение и читателя. Достаточно послушать консьержа Сатурнена, рассказывающего о муках литературного творчества: «И все равно, кроме шуток, мое великое произведение продвигается. А? Посмотрите на номер страницы вверху справа и сравните с номером последней страницы, так вот, не так уж и много осталось прочесть, ведь правда? Одни будут довольны. Я даже отсюда их вижу, этих лодырей и лентяев. (...) Но есть и другие, те, что скажут: Как?! Уже все?! (...) Как представлю, что кто-то будет продолжать читать, что кто-то и сейчас продолжает читать. Нет, действительно. Идите сюда, я прижму вас, дети мои, к своему сердцу. Хотите продолжать? Так давайте! Продолжайте! Вперед! Вперед!» [146]Юмористическое отстранение не довольствуется литературным процессом, но атакует само содержание литературы и заржавевший академизм «великих идей и чувств».

Соединение «распыляемости» с постоянным напоминанием о себе может показаться по меньшей мере парадоксальным. Но только на первый взгляд. Отказ от авторского диктата, уклонение от однозначной ответственности за повествование и вместе с тем нарочитые заигрывания, напоминающие читателю, кто есть кто, — суть две стороны одной медали. И то и другое вписывается в осознанную двойственность: «Когда я делаю какое-либо заявление, то сразу же замечаю, что обратное ему высказывание также интересно, до такой степени, что это становится суеверием» [147]. Что стоит за этим суеверным нежеланием высказаться определенно (ограничивая предел)? Гипертрофированная диалектика? Патафизика или философия дао? Кено готов всегда поставить под сомнение любое свое рассуждение: «Если я начинаю думать, то уже никак не могу из этого выбраться. Так что я предпочитаю пинать язык по заднице» [148]. В статье «Несколько мастеров XX века», посвященной Джеймсу, Жиду, Прусту, Кафке и Гертруде Стайн, Кено констатирует, что «роман устал, и пора задумываться о выживании жанра». Размышляя о перспективах его развития, Кено отдает дань Флоберу — первому, хто смог «методическим образом практиковать сомнение в отношении своего искусства». Эта фраза Декарта заслуживает особого внимания, поскольку она передает отношение Кено не только к роману и литературному письму, но и вообще к знанию и познанию.

В каком-то смысле подход Кено (мы никогда не сумеем предвидеть, что может написать индивидуум) предвосхищает позицию Ролана Барта; начиная с 50-х годов тот также задается вопросом: «Как подступить к этой тонкой нити, связывающей произведение и его автора». Перед всяким анализом критический взгляд должен определить собственное «местоположение». Кено понимает, что писать о другом — это прежде всего писать о себе, а высказать всю правду невозможно. Автор, рассказывая о чем угодно, в итоге рассказывает о тщетных попытках правдиво рассказать. Запись в «Дневнике» это подтверждает: «Можно ставить под сомнение внешность и обмануться, так как всякая вещь имеет множество видимостей, бесконечное количество видимостей». Письмо — зона сомнения — реальное пространство, заполненное видимостями, из которых читатель сможет построить свой собственный мир, отличный от мира, порожденного писателем. Романы Кено как раз и являются зоной смущения, территорией между-речья, где персонажу, как и автору, постоянно приходится выбирать между молчанием и изречением правды: «Зажатый в углу вагона каким-то жирняем, у которого воняло изо рта, он погрузился в целую серию размышлений о необходимости предварительного сомнения для любого философского размышления. (...) Всякое действие — разочарование, всякая мысль — заблуждение. И именно из-за наивности: мы допускаем искренность любой видимости, хотя в ней, наоборот, следует сомневаться» [149].

Кажется, будто Кено одновременно пытается себя вписать в свое творчество и себя стереть. В мире литературности это стирание связано с утратой значения персонажа: «Одновременно с миром, он сам утрачивал всякую ценность и всякое значение. Он растворялся, он стирался, он изничтожался» [150]. Подобно своим героям, которые растворяются в финале романа: Пюрпюлан — в водах Сены, Пьер Набонид — в болоте, Кено пытается раствориться в письме, реализовать на практике принцип дао: добровольный отказ от значительности и самоустранение. Малларме уже отмечал этот парадокс, присущий современной литературе: обосновывая себя собственным письмом, автор заявляет о своей смерти, или, точнее, о стремлении заглушить свой голос. В «Дневнике» Кено признается: «Раньше я не смог бы вести такой “дневник”. На это мне не хватило бы откровенности. Тогда я хотел оставить о себе совершенный образ; и я себя перечеркивал. Здесь речь идет не о произведении искусства и не о документе, а об испытании, испытании моей посредственной, изменяющейся и тленной личности — короче, это должно быть свидетельство откровенности» [151].

Чтение Кено должно учитывать эту откровенность, несовместимую с произведением искусства и образом, который писатель хочет о себе оставить. Быть может, этот двойной разлом — перечеркивание и стирание — один из самых главных ключей к пониманию его творчества. Письмо овеществляется, материализуется и в этом воплощении становится автономным; оно предсказывает молчание автора, который уступает место читателю. Этот отказ от себя принимает у Кено значение и смысл метафизического искания. Я есть лишь этап, от которого следует отказаться, который следует пройти, чтобы подойти к высшей Личности, к сверхиндивидуальному и универсальному. Так, в «Элементарной морали» исчезают все формы первого лица, автор теряет буквы Q и U, ограничивающие его фамилию. Пространство письма — пространство трансформации, в котором сознательно осуществляется исчезновение, которое позволит «перешагнуть через человеческое состояние».

Это последнее произведение Кено кажется наиболее парадоксальным: в нем сочетаются радикальные формальные поиски с обращением к древней традиции, здесь сильнее, чем обычно, проявляется стремление к универсальности и классической гармонии, здесь как нигде ощущается внутренний «разлом» и авторский разрыв между желанием сказать и смолчать. Первая часть «Элементарной морали» строится как фиксированная форма, которую Кено назвал липолепсой: АВС / D / EFG / Н (не больше 5–6 пентасиллабических строк) А’В’С’ / D’ или IJKL. Каждая буква обозначает группу из существительного и прилагательного. Строфы от А до Н должны отмеряться ударами гонга или большого барабана. Затем следует повторение по типу ритурнеля. Конец обычно использует вариации строф от А до Н или же продолжается от I до L с неизменными ударами в гонг или большой барабан. Эта структура напоминает лю-ши — основную китайскую фиксированную форму, часто использовавшуюся поэтом Ли Бо, жившим в VIII в. Вторая и Третья части строятся по принципу математической комбинаторики 64 гексаграмм на подобии китайской «Книги перемен». «Элементарную мораль» Кено невозможно свести к формальным и комбинаторным спекуляциям, это не только математическое и стилистическое упражнение, но еще и серьезный духовный опыт. Как пишет Ален Калам, здесь «математика и литература сливаются, подчиняясь <...> высшей инстанции, “настоящей цели”, цели Освобождения» [152].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Картер Браун - Том 18. Смерть в стиле рок [ Черные кружева. Убийство - это послание. Своенравные сестрички. Убийство в стиле рок.]](/books/1118475/karter-braun-tom-18-smert-v-stile-rok-chernye-kruzheva-ubijstvo-eto-poslanie-svoenravnye-sestrichki-ubijstvo-v-stile-rok.webp)