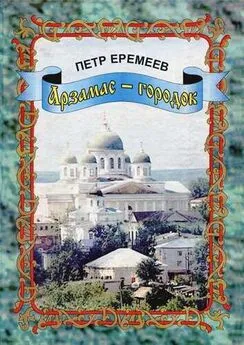

Петр Еремеев - Ярем Господень

- Название:Ярем Господень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арзамаскомплектавтоматика

- Год:2000

- Город:Арзамас

- ISBN:5-7269-0068-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Еремеев - Ярем Господень краткое содержание

Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написана прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века.

Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества..

Ярем Господень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Необъятная, теплая голубизна легко развернулась перед ним и понесла туда, к горним пределам.

Громко, победно звонили вослед золотые купола.

Где-то совсем близко ворковали счастливые голуби…

Кончились земные временные скорби подвижника. Он преставился в жизнь не стареемую для получения венцов и почестей небесных.

Иоанн умер 4 июля 1737 года, ему шел шестьдесят седьмой.

Над бездыханным телом священник сказал:

«Праведницы хотя и муку примут в мире, упование же их бессмертия исполнено; и вмале наказаны бывшие велико облагодетельствованы будут. Потому Бог искушал их и обрел достойных себе, как золото в горниле искусил их и как всеплодие жертвенное приял их».

Первоначальника Саровской пустыни тихо предали земле на погосте ближайшей к Тайной канцелярии церкви Преображения Господня, что в Колтовской слободе. На этом кладбище в то время хоронили государственных преступников.

… Михаила Серебряков дознался, где упокоился его славный земляк, и долго ходил на место скорби, поклонялся праху монаха и раздавал милосердную милостыню на помин раба Божьего Иоанна.

Глава двенадцатая

Веками складывался религиозный и бытовой склад жизни русского народа. Пётр I — во многом выученик Немецкой слободы в Москве, его «Ученая дружина», часть дворянства, преклоняясь перед Западом, начали грубо попирать в России церковный авторитет, обычаи и нравы православных.

Современный духовный писатель пишет:

«Как бы то ни было, весь XVIII век в русской душе шла тяжелая и изнурительная борьба с разорительным воздействием непродуманных петровских „новаций“. Во время „онемеченного“ правления императрицы Анны Иоанновны, например, этот вопрос стоял особенно остро. Проповедник при Елизавете, Амвросий Юшкевич, так вспоминал о том периоде: „На благочестие и веру нашу православную наступали, но таким образом, будто они не веру, но весьма вредительное христианству искореняют. О, сколь многое множество под таким предлогом людей духовных истребити, монахов порасстригли и перемучили! Спроси ж — за что? Больше ответа не услышишь, кроме того: суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный. Сие же все желали такою хитростию и умыслом, чтобы вовсе в России истребили священство православное и завесть свою новомышленную беспоповщину“».

…Следствие по делу архимандрита Псковско-Печерского монастыря Маркела Родышевского, саровских и берлюковских монахов выявило одно: давно устоявшееся недовольство русских людей разного состояния церковной и светской реформами, наглым иностранным засилием в управлении государства. Надолго затянувшийся процесс, захвативший множество лиц, убил и надломил немало жизней.

Приговор по делу состоялся только 13 декабря 1738 года.

Горькая, тяжкая судьба выпала монахам.

Якова Самгина — иеромонаха Иосию приказано вместо смертной казни, бить кнутом «с вырезанием ноздрей» и навечно сослать на Камчатку, где несчастный страдалец впоследствии и остался навеки.

Григорию Зворыкину — монаху Георгию определили: вместо смертной казни, нещадно бить кнутом, «вырезать ноздри» и отправить в вечную ссылку в Охотский острог.

Евдокима Короткого — иеромонаха Ефрема, лишили монашеского чина, безжалостно били кнутом и навсегда сослали в Оренбург.

Иеродиакону Боголепу — Борису Степанову в миру, указ определил: лишить монашеского чина, вместо кнута, учинить наказание плетьми и отослать в Военную коллегию для отдачи в солдаты.

Других, причастных к делу, секли плетьми и разослали по дальним монастырям: Никодима в Новгородскую епархию, а Пахомия в Вологодскую.

Ивана Кучина били кнутом и сослали на сибириские железоделательные заводы, Степана Викторова отослали писарем в военную коллегию.

Кабинет-сектератя при Петре I — А. И. Макарова — духовником у него был иеромонах Иосия, которому хотели приписать роль заводителя заговора, пришлось признать невиновным, его, больного, освободили из-под домашнего ареста. В 1740 году он скончался.

В 1743 году Саровский игумен Дорофей подал в Синод на Высочайшее имя прошение о возвращении бывших монахов в пустыни из мест отбывания наказания: иеромонаха Ефрема, иеродиакона Феофилакта, монаха Аарноа и переселившихся прежде — до следствия, в Берлюковскую пустынь иеромонаха Иосию, иеродиакона Боголепа и Иакова.

Синод потребовал от Тайной канцелярии сведений о названных монахах. Канцелярия указала место нахождения саровцев и берлюковцев, известила, что иеросхимонах, первоначальник Саровской пустыни Иоанн, иеродиакон Феофилакт и монах Георгий — Григорий Зворыкин, умерли. На этом поднятое дело заглохло. [80]

7 февраля 1745 года Московская Синодальная контора донесла Синоду, что в контору явились с паспортами Сибирской губернской канцелярии бывшие монахи Берлюковской пустыни Яков Самгин и Иван Кучин. Они просят возвратить им прежние монашеские чины и определить в какую-либо обитель. Явившихся временно поселили в Донском монастыре.

Синодальная контора одновременно обратилась в Тайную канцелярию с запросом: подлинно ли дано прощение наказанным монахам на основании общей амнистии, дарованной императрицей Елизаветой Петровной.

Все еще ведавший Тайной генерал А. И. Ушаков резко ответил, что монахов надлежит воротить на прежние места ссылки навечно, причем отвезти их назад за счет Сибирского губернатора.

Вернуться из Сибири несчастным уже было не суждено.

…Шестнадцать лет иеромонах Ефрем — Евдоким Коротков, исполнял обязанности дьячка в Орской крепостной церкви. Его освободили только в 1754 году, хотя и до этого саровцы пытались вызволить Ефрема на волю, но власти оставались глухи. Тогда чернецы прибегли к испытанной уловке. Устроили так, что «совершенно случайно» Ефрем нашел большой клад и доброхотно передал его на нужды Орской крепости. Полковник и офиицеры догадались спросить дьячка: какую награду хотел бы он? Ефрем, положа руку на сердце, признался: у вас я всем удоволен. Но ежели можете — хлопочите о возвращении меня в Саровскую пустыню, в том же монашеском чине, из которого я был истогнут. Большего желания у меня нет…

Тотчас отправили в Петербург прошение, подписанное всеми офицерами крепости. Скоро в гарнизон пришла ответная бумага с желанной резолюцией, и Ефрем вернулся в «первобытное состояние». Через три года братия избрала его шестым — уже шестым! строителем Саровской пустыни. Прозорливым умом и твердостью характера Ефрем со временем восстановил пошатнувшуюся славу родной обители. [81]

В 1849 году в Сарове побывал духовный писатель А. Н. Муравьев [82]. История обители, трагическая судьба ее первоначальника Иоанна, других монахов, привлекли внимание известного в России литератора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: