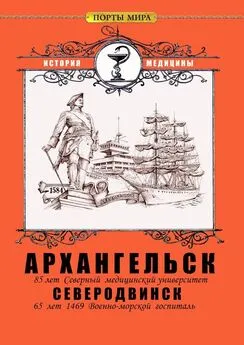

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск

- Название:Архангельск — Северодвинск

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:16

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск краткое содержание

Для интересующихся историей военного флота и медицины.

Рабочая группа подготовки альманахов серии «ПОРТЫ МИРА»:

Архангельск — Северодвинск - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не приходится удивляться, что низшие церковные чины от корабельной службы бежали, как черт от ладана. После 1719 года не удавалось найти священников для корабельной службы, минимально грамотных и здоровых. На флот священнослужителей отправляли обманом и похищением — итог Указа Царя-Антихриста. Прямо как российских призывников в середине 90-х гг. ХХ века. Так иеромонах Алексий — казначей Казанского архиерейского дома приехал в Александро-Невскую Лавру по денежным делам, а его отловили и повелели «быть в корабельном флоте иеромонахом». Он был вынужден все же отслужить одну навигацию, пока Казанскому Митрополиту не удалось «выцарапать» своего казначея обратно. Архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий в 1720-м году только чудом избежал службы на флоте. Естественно, что возник «кадровый голод» на священников: уже в 1721 года Архимандрит Лавры отказывал самому Меньшикову в исполнении царского Указа. В 1722 он требовал на флот 9 священников, а их не было. В 1723 году из Адмиралтейств-Коллегии в Синод прислали требование: в Котлинскую эскадру в 30 линкоров и фрегатов (общее число моряков 14 000 православных) прислать священников, ибо их всего 6. Тогда еще 6-х отправили на флот из петербургских храмов, а из Лавры пришлось мобилизовать еще 16 иеромонахов. (Представляете чувства петербургских верующих — пришли на заутреннюю молитву… А храм закрыт — все ушли… на флот! Но даже и тех, кого удавалось назначить на корабли «петровская» власть обманывала во всем. По указу Государя денежное содержание корабельного попа определялось в 30 рублей подъемных, а 9 рублей и 8 алтын и 4 деньги — годовой оклад. Диакон Кирион Голубовский служивший сразу на трех бомбардирских судах Балтфлота — «Гангут», «Юпитер» и «Дондер» получил эти деньги только спустя 4 года службы. И то не от государевой казны, а их ему собрали из родной Смоленской епархии.

Интересно, что пасторов лютеранских церквей Петербурга сия мобилизация не касалась, хотя офицеров-протестантов на кораблях было полно). Даже тех священников, что как-то прижились в экипажах, сановные лица переводили с корабля на корабль, как полюбившихся юнг. Так, в 1721 году сам Меньшиков требовал перевода иеромонаха Авраама Вологодского (Галицкого) с фрегата «Сант-Яков» на фрегат «Карлс-Крон-Ваген». К лицам духовного звания «Божий Помазанник» Петр 1 относился, как к крепостным холопам. В июле 1721 года именным Указом царь повелел обер-иеромонаху Стефану Пребыловскому быть на кораблях в Ревеле. А в 1722-м Настоятелю Воскресенского монастыря архимандриту Лаврентию Горке приказал отбыть окармлять экипажи судов Каспийской флотилии. Даже не интересуясь сложностями немедленного их отбытия для паствы и монастыря. Словно юнге приказал сбегать за бутылкой рома.

Так чего было удивляться тому, что низшие церковные чины массово «косили» от флотской службы, прямо как российские призывники конца ХХ века. А высшие погрязли в том, что сейчас называется коррупцией. Судите сами… Первенствующий иеромонах Котлинской (Кронштадтской) эскадры Балтфлота Маркель Радишевский (из преподавателей Киевской духовной академии) в 1725 году продал в Риге серебрянного лома и первосортного жемчуга на сумму 1461 рубль. По тем временам в России на эти деньги можно было купить приличное имение. Но «хранитель святости и духовности» накупил на эти огромные средства… личных предметов европейской роскоши. А серебро и жемчуг он воровал с окладов древних русских икон Псковского Печерского монастыря, когда служил в нем архимандритом. А дальше, все было по современному сценарию. Радишевского долго держали под следствием… потом отпустили. Простили. И даже назначили… ректором Новгородской Духовной академии. (Комментарии, как говорится, излишни). Пока рядовые корабельные священнослужители терпели холод, качку, рискуя быть смытыми штормовыми волнами, обер-иеромонах Котлинской эскадры Маркель Радишевский (как-то не очень по русски-православно звучит имя «духовного отца») имел хорошее жалованье (15 рублей в месяц — не мало по тем временам), порционные деньги (на питание), каюту на флагмане, персональную шлюпку с гребцами (вроде прикрепленного автомобиля с шофером) и юнгу-слугу. А еще, опять же по именному Указу Государя Радишевскому — «гастарбайтеру русской церкви» — предписывалось «над подчиненными иеромонахами быть первым иеромонахом». Из 17 пунктов состояла инструкция отписанная лично царем весьма сомнительному «обер-иеромонаху», в числе которых предписывалось «отбирать у флотских офицеров суеверные книжицы творящие тщету христианскому спасению». Видимо, отбирал священник-вор исправно, за что все прощалось. Каков поп — таков приход! Каков был Петр 1 — таковы и были вокруг него кадры. Ибо в данном случае, они как раз ничего не решали.

Помимо «церковного плавсостава» Петр 1 «натворил великих дел» и в береговой службе. 5 мая 1722 года Петр 1 подписал «Регламент об управлении Адмиралтейством и верфями», где в одном из пунктов утверждал:

«Во всяком госпитале (обязать их иметь в каждом порту) надлежит иметь церкви и одного священника, который будет отправлять службу Божию, исповедовать и причащать больных.»

Но их надо было еще и лечить. Помимо докторов требовался младший медицинский персонал. В морские госпитали требовались санитарки, сиделки. И его осенила идея — направить на сию службу монахинь из женских православных монастырей! Для кого как, а для автора этой работы это аргумент в пользу того, что человек, подписавший такой Указ 12 февраля 1723 года — не был кровным сыном царя Алексея Михайловича. Надо было не иметь никакого представления о сущности службы монахинь православных монастырей, что бы надеяться на добрый результат от этого решения. Даже с протестантско-практической точки зрения. И обещанное царское жалование «сестер» не увлекло служить сиделками при пьяных и разгульных матросах во флотских госпиталях — хотя обещал царь платить хорошо: 7 рублей старшей монахине, 5 рублей в год младшей. Идея была столь абсурдной, что сменившая на престоле Петра 1 его супруга Екатерина 1 (сама далеко не святая, мягко говоря) была вынуждена своим Указом от 1 августа 1725 года отменить очередное самодурство «Великого реформатора».

Читатель, уже утомился от перечня дат, цифр, рябит в глазах от имен священников, названий кораблей… Все это имело смысл только для одного — для духовной опоры и утешения экипажам в тяжелой морской службе. Увы. Главного-то и не было. Петр 1 принуждал к службе священнослужителей, но исполнять церковные обряды моряков он принуждал наказанием: нижних чинов лупцеванием «кошками» по спинам, а офицеров — денежными штрафами и угрозой разжалования в рядовые. Пропуск офицером богослужения в корабельной церкви карался штрафами: на 1-й раз — 25 копеек, дальше — дороже. Если офицер в третий раз появлялся в корабельной церкви на молебен в нетрезвом виде — его разжаловали в матросы. Даже если после вахты в ледяной шторм он успел глотнуть чарку водки, что бы не слечь от простуды. Это не возможно было исполнить в дальнем походе, конечно. Но вот что интересно, за игру во время богослужения в третий раз в карты или в кости офицера, так же лишали чина и должности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: