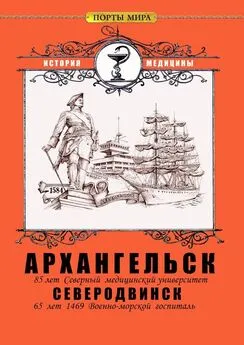

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск

- Название:Архангельск — Северодвинск

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:16

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Попов - Архангельск — Северодвинск краткое содержание

Для интересующихся историей военного флота и медицины.

Рабочая группа подготовки альманахов серии «ПОРТЫ МИРА»:

Архангельск — Северодвинск - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До-петровская Русь, ее флот и церковь — все они, конечно, не было образцом святости. Но не могу представить, как офицеры Корабельного Приказа боярина Ордин-Нащокина во время молитвы священника режутся в картишки…. Да еще не по одному разу.

Ну, а в петровском флоте православных матросов убеждали в вере ударами по спинам, так что бы в кровь! Что удивляться тому, что после Петра 1 в русском флоте к церковной службе стали относиться на флоте как к нудной, опасной формальности. Веру заменил обряд.

ЗАБЫТЫЕ ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ.

В августе 2014 года исполнилось 300 лет Гангутской битве, морскому сражениюСеверной войны 1700—1721 годов, состоявшемуся в Балтийском море между русским и шведским флотами. Битва эта закончилась славной победой российского флота. Но никто никогда не интересовался — а был ли на флагмане русской эскадры в тот знаменательный день 7 августа 1714 года корабельный священник? А были ли они на кораблях русского флота на завершающем этапе Северной войны? На флагманах эскадр, выходивших в бой, наверное, имелись, а на других судах? Увы, нет не только ответов, но и сами-то эти вопросы доселе не поднимались. А ведь далеко не все же флотские иеромонахи были подневольными неучами или циничными ворами. /…/

Книга, получилась не столь объемна, как вся военно-морская история Русской Православной церкви за 200 лет потому, что больше состоит из вопросов, чем ответов. Но эти вопросы ранее вообще никто не задавал. Если об участии иеромонахов в морских сражениях начала ХХ века хоть как-то упоминалось то, то о кругосветках и о подавлении революционного движения на флоте вообще ни словом. А причина проста и банальна… До конца Х1Х века, в России, да и вообще в мире, вся официальная переписка (в том числе в Синоде) велась …писцами перьями. Сотни «Акакиев Акакиевичей» столетиями скрипели пером в канцеляриях, а позже их каракули отправляли на хранение в архив. И хранятся они не в привычных картонных архивных папках с машинописными страницами, а свернутые в «трубочку». До сих пор в архивах есть тысячи «единиц хранения», которые как свернули писцы екатерининских времен — так с тех пор их никто и не разворачивал, не читал… Поэтому 90% исследователей работают с печатными источниками XVIII — X1X-х веков, набранных печатным шрифтом. А в эти времена типографии и редакции газет и журналов были в руках лиц, мягко говоря, к православию равнодушных. Относительная известность роли священников в русско-японской и в 1-й мировой войне — объясняется большей грамотностью населения Империи и распространению тех же пишущих машинок.

Еще одна важная причина малоизвестности этой темы: ведомственная разобщенность архивов и исследователей. Архивы священного Синода, Петербургской Епархии и Александро-Невской Лавры редко интересны историкам флота. Архив ВМФ редко посещают историки русской церкви. А атеистическое подсознание исследователей — выпускников «советской» научной школы, несовместимость темы только утверждает.

В научном мире знают, как важно точно и правильно сформулировать вопрос и вектор исследовательской работы. Тема роли корабельных священников русского флота в его истории автоматически наводит на аналогичные вопросы, связанные с историей флотов противника? Были ли пасторы на кораблях шведского флота в годы Северной войны? Мусульманские имамы на кораблях турецкого флота — ведь с русским он воевал на протяжении четырех веков? Пасторы англиканской церкви на кораблях британского флота (особенно, когда его корабли обстреливали Соловецкий монастырь, например?) Пасторы на кораблях кайзера Вильгельма, когда в октябре 1917-го они сражались с русским флотом у Моонзундского архипелага? Наконец, в Цусимском сражении на кораблях японского флота были свои священники? Эта тема интереснейшая: довелось прочесть опубликованные на русский язык воспоминания лейтенанта японского флота атаковавшего на миноносцах русскую эскадру в Порт-Артуре в январе 1904 года… Потрясла одна фраза погибшего японского моряка, описывающего торпедную атаку на русский броненосец:

«Меня охватила такая ярость, от которой можно было принять христианство».

То есть мы, православные, считаем себя самыми кроткими, смиренными и богобоязненными, а в глазах иноверцев выглядим по-другому. Но главное: и Цусима и Синоп и Наварин и Гангут — это сражения не только флотов, кораблей и моряков, но и схватки церковных конфессий и религий. А победы русского флота — это еще и победы православия. В прошлом. И задача для флота грядущего ХХ1 века.

Атеист: — Как можно в эпоху космических полетов, атомной энергии, клонирования животных и скоро человека, верить в какого-то Бога?

Верующий: — А если ваши близкие окажутся в реанимации, между жизнью и смертью…

Атеист(перебивая запальчиво) — Да не дай Бог!

Это не анекдот и не выдуманная специально байка, а случайно подслушанный диалог реальных людей. Верующих читателей он только позабавит. Остальных… Это в мирной, сытой, безопасной жизни можно сколько угодно упражняться в логических размышлениях. А приблизиться кончина — своя или близких — бегом бегут в храм, свечки ставить, или зовут священника. И не важно из церкви какой конфессии.

Священнослужитель — Патриарх ли, Папа Римский или шаман в диком племени Заполярья, пустынь Австралии или сельвы Амазонки — это «связной» между этим миром и ТЕМ. И не важно, как его представляют люди в земной жизни — от «края вечной охоты» и «долины духов предков» — до сверхмодной ныне интерпретации форм жизни потустороннего мира — мыслящего сгустка энергии (души). Главное, все верят в то, что со смертью тела жизнь продолжается.

Сейчас институт корабельных священников восстановлен в российском ВМФ. Им приходится тяжелее, чем иеромонахам эскадры адмирала Рожественского — все же почти 80 лет атеистического (точнее безбожного) воспитания нации сделали свое. Кроме того, на современных кораблях российского флота служит немало мусульман, что было редкостью в начале ХХ века и есть даже представители иудаизма, что было абсолютно невозможно 100 лет назад.

Для моряков РФ: мусульман и иудеев — православный батюшка на боевом корабле под Андреевским флагом сегодня — это не агитатор «конкурирующей фирмы», а свидетель бренности земного бытия. Доказывающего, что перед смертью и Создателем нашего мира все равны.

Для православных «по наследству», то есть моряков — внуков и правнуков православных славян — корабельный батюшка — это еще и носитель идеи своего национального мира.

Возможно, что православное сознание, как носитель национального русского духа и даст «второе дыхание» институту корабельных священников в ВМФ России ХХ1 века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: