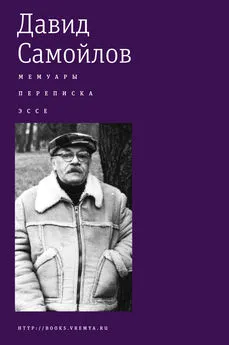

Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе

- Название:Мемуары. Переписка. Эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-1900-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе краткое содержание

Мемуары. Переписка. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Книга прозы Давида Самойлова «Памятные записки» [618] Самойлов Д. С . Памятные записки / Предисл., сост., подготовка текста Г. И. Медведевой. — М.: Междунар. отношения, 1995, 1-е изд.; 2-е изд. — Сост. Г. И. Медведева, А. С. Немзер; сопровод. статья А. С. Немзера. — М.: Время, 2014.

составлена в основном из глав, подготовленных к печати им самим. Остались различные планы, заметки, начатые и незавершенные темы, свидетельствующие о намерении автора продолжать и развивать повествование, буде это окажется возможным.

Отдельные наброски, посвященные исключительно поэтам, мне показалось интересным свести воедино и предложить вниманию читателя, для которого станет очевидным, что некоторые персонажи, как то: Сельвинский, Слуцкий, Наровчатов, Мартынов, Бродский — уже фигурировали в печатном варианте текста. При неизбежном повторении отдельных деталей (описание внешности Наровчатова, манеры Сельвинского читать стихи, мартыновских фобий и т. д.) это все-таки иной ракурс взгляда — более личный, более пристрастный, а может быть, и не стремящийся к объективности, к общепринятому среднеарифметическому результату. Не первый раз рассматривает Самойлов и общую картину нашей поэзии в ее членении на поколения, но в приводимой записи с иными нюансами, чем прежде, с большим и довольно строгим интересом к будущему, к перспективам и надеждам на них, хотя весьма и весьма индивидуально.

Все публикуемое относится к 70-м годам теперь уже прошлого ХХ века.

Ифлийская поэзия

В ИФЛИ [619] ИФЛИ — устоявшееся сокращенное название Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ), в отличие от ЛИФЛИ — Ленинградского института философии, лингвистики и истории. Название институт получил в 1933 г. после того, как к выделившемуся в 1931 г. из МГУ Институту философии и истории (МИФИ) добавился литературный факультет. С 1935 г. институт располагался по адресу: Ростокинский проезд, 13а. В ноябре 1941 г. в эвакуации он был слит с МГУ, и его студенты и преподаватели стали числиться в университете. Подробнее об ИФЛИ см. в издании: В том далеком ИФЛИ. — М.: Филологический факультет МГУ, 1999. Самойлов поступил в ИФЛИ по окончании школы в 1938 г. и проучился в нем до войны. После войны он вернулся в МГУ, но не закончил его, уйдя из университета перед выпускными экзаменами.

толком занимался я один семестр и даже висел на Доске почета. Потом я бесповоротно стал ифлийским поэтом, что не требовало усердных занятий по скучным предметам вроде истории французского языка. Из ифлийских поэтов хорошо учился один Наровчатов, который какое-то время числился за тремя институтами. Другие, в том числе Павел Коган, кое-как переползали с курса на курс именно благодаря репутации поэта.

В ИФЛИ поэтов уважали и студенты, и преподаватели. У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов [620] А. Т. Твардовский ИФЛИ закончил. Он учился в нем в 1936–1939 гг., переведясь на 3 курс из Смоленского Государственного педагогического института. К. М. Симонов поступил в аспирантуру ИФЛИ в 1938 г. после окончания Литературного института им. А. М. Горького, но в 1939 г. уехал в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол и в аспирантуру не вернулся.

. Но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились «свои».

Из преподавателей я помню не старых филологических корифеев, которые составляли гордость отечественной науки, а тех, с которыми непосредственно имел дело. И среди них были люди замечательные.

В первый день занятий первые часы был у нас французский. Перед приходом преподавателя студенты, уже успевшие познакомиться, громко и уверенно переговаривались. Особенно выделялся важный и ученый Юрий Кнабе [621] Кнабе Георгий Степанович (1920–2011) — впоследствии историк античности, культуролог, д. филол. н., профессор.

. В этом обществе я почувствовал себя последним человеком и забрался на дальнее место, рядом со скромным пареньком, который, кажется, тоже готов был прозябать в этом блестящем обществе. Паренек говорил с легким английским акцентом, растягивая слова, на нем были не наши башмаки на толстой подошве. Оказался он Олегом Трояновским. Сейчас он посол и наш представитель в ООН. А тогда был сыном посла. И учился до ИФЛИ где-то в американском колледже.

Нашей преподавательницей французского была Ирина Борисовна Чачхиани, высокая, тонкая, еще довольно молодая женщина. Один ее глаз был прикрыт черной повязкой, отчего и пошли слухи о ее романтической биографии. Человек она была спокойный и доброжелательный. На меня она вскоре махнула рукой, и тройка была мне обеспечена при любых обстоятельствах.

Кроме Ирины Борисовны французский в разных видах преподавали нам еще несколько человек. Из них Розенцвейг, ведавший интерпретацией текстов (был такой сорбоннский предмет и у нас), также махнул на меня рукой. А француз мосье Кацович, занимавшийся словесной практикой, меня люто ненавидел. Я его тоже.

Но вернемся к первому дню занятий.

Главной лекцией этого дня, лекцией для всего курса, была античная литература, которую читал знаменитый Сергей Иванович Радциг. Был он тогда уже, или казался нам, стариком. Он выпевал свои лекции самозабвенно, как тетерев на току. Это производило впечатление.

— А сейчас, друзья мои, я прочту вам прелестное стихотворение Катулла, — говорил Сергей Иванович, скромно добавляя: — В моем переводе.

И затягивал нараспев, вибрирующим голосом:

Ты, кобылка молодая…

Необычное его чтение оторвало нас с Олегом, залезших на самую верхотуру полукруглой деревянной 15-й аудитории, от интересного занятия: я учил его играть в морской бой, игре, неизвестной в американских колледжах.

Кобылка молодая почему-то рассмешила меня.

И тут же с предыдущего ряда повернулись к нам две прелестные девушки, неземные создания: Вика Волина и Люся Канторович [622] Канторович Лия Абрамовна (1920–1941) — студентка ИФЛИ, погибшая на войне, куда ушла, окончив курсы медицинских сестер летом 1941 г. О ней — в книге «В том далеком ИФЛИ» (с. 365–380).

.

— Мальчики, хотите конфет? — спросила Вика, протягивая нам кулек с роскошными конфетами.

В обеих можно было немедленно влюбиться. Но я этого не сделал именно потому, что их было две. Или не помню, по каким еще причинам.

Так, в лекциях и знакомствах, прошел первый день занятий. Но ощущение затерянности и собственного ничтожества в столь избранной среде не покидало меня и в последующие дни.

Из наших учителей любил я чуть не больше всех Марию Евгеньевну Грабарь-Пассек, латинистку. Бородатая и усатая, с небрежно заколотым седым пучком и всегда, даже, кажется, летом, в потрепанном боа вокруг шеи, она похожа была на веселую волчицу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Давид Самойлов - Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/1143892/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres.webp)