Борис Воскресенский - Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий.

- Название:Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства мышления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-131-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Воскресенский - Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. краткое содержание

Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства мышления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

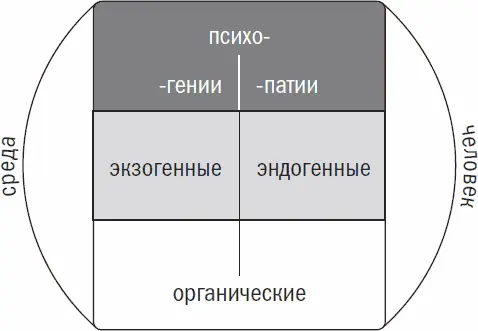

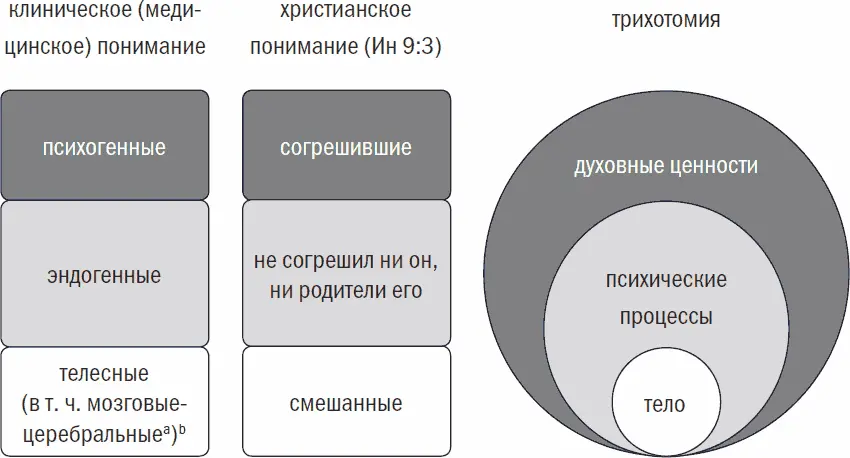

Схема 11. Принципы систематики психических расстройств

Нижний уровень – телесный в биологическом смысле. Возникающие на его поле расстройства имеют в основе анатомическое (макро- или микро-) поражение головного мозга. Они могут быть следствием внешних воздействий – левая часть прямоугольника (черепно-мозговые травмы, воспалительные процессы, интоксикации – отравление какими-либо веществами, поступившими извне, – промышленные яды, препараты бытовой химии и т. п., асфиксия – удушение и др.). Правое поле заполняется сходными по симптоматике проявлениями, истоки которых зарождаются «внутри человека» – опухоли и атрофии головного мозга, большинство случаев нарушений мозгового кровообращения и др. На психиатрическом языке все эти заболевания называются органическими. Опережая клинические описания, заметим, что «органическое» в психиатрии – это не только (и даже не столько) деструкция мозга, сколько характерные, особые психопатологические расстройства. Понятие органического в психиатрии – клиническое, а не чисто биологическое.

Средний уровень – «душевный». Важнейшую роль в этой сфере играют эндогенные (точнее эндогенно-функциональные или, как их осторожно определяют в наши дни, неорганические) заболевания – различные расстройства шизофренического и аффективного спектров – правая сторона прямоугольника [46].

Категория эндогенности подразумевает, что для возникновения этих заболеваний не имеют сколько-нибудь существенного значения ни физические повреждения мозга, ни его биологические дефекты, ни обстоятельства жизни больного – психологические факторы, стрессы. Большинством людей, не связанных с психиатрией, это понятие принимается с трудом, поскольку здравому человеческому смыслу свойственно искать ответ на вопрос «почему», в данном случае применительно к причинам болезни. Но, повторим, патология этой группы не выводится ни из телесных страданий, ни из обстоятельств жизни, и поэтому как бы несет в себе элемент фатальности. Но и здесь может быть найден биологический коррелят – наследственная отягощенность [47]. Она не прямолинейна, а опосредуется многими дополнительными факторами. Анатомо-физиологические отклонения, выявляемые у этого контингента, неспецифичны.

Левая часть среднего прямоугольника вмещает в себя преходящие (более или менее кратковременные, но иногда и затяжные) расстройства экзогенной природы, т. е. развивающиеся вследствие внешних воздействий, воспринимаемых телом. Под ними прежде всего понимаются соматические – телесные заболевания. Головной мозг при них грубо не повреждается [48].

Верхний этаж схемы – уровень духовных, ценностных воздействий. В его левой половине располагаются заболевания, вызванные психическими травмами, «превратностями судьбы», как выражались на рубеже XIX–XX веков. Позднее стали использовать термин «психогенные заболевания», «психогении». В наши дни их определяют как расстройства, связанные со стрессом [49].

Схема 12. Соотношение клинического и христианского подходов к систематике психических расстройств

a. Церебральный – от cerebrum – головной мозг.

b. Для наглядности упрощая эту схему по сравнению с предыдущей (но нисколько не погрешая против клинической истины), мы располагаем в этом квадрате и «экзогенные» расстройства из схемы 11.

Потеря близких, семейные, служебные конфликты, другие жизненные несчастья и неудачи – вот далеко неполный перечень по-бытовому определяемых причин нервно-психических расстройств этой группы. Все это – особые, чрезвычайные события, нечасто возникающие на протяжении жизни.

Однако существуют люди с особым душевным (психическим) складом, которые на самые обычные, повседневные ситуации реагируют слишком остро – агрессивно, тревожно-капитулянски, перепадами настроения, эгоцентрически-обидчиво; возможны и другие проявления [50]. Для них отведена правая половина верхнего прямоугольника. Психиатрически-академически их называют психопатами, отсюда в схеме – «психопатии». Современное официальное наименование этой патологии – расстройства личности [51].

Параллелизм между узко специальным клиническим подходом и универсальной трихотомией самым естественным образом закрепляется и конкретизируется своеобразной евангельской «систематикой болезней», представленной в Ин 9:3: «…не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» [52](схема 12). «Не согрешил» – это и есть собственно душевные, эндогенно-функциональные заболевания. В развитие этой евангельской формулы за «согрешил» правомерно будет усматривать (наполняя эту оценку клиническим содержанием, а не назидательностью, не бытовым морализаторством) психопатологические расстройства внешнего круга (прежде всего стрессовые, психогенные). Телеснообусловленные (внутренний круг) заболевания интерпретируются в этой системе как смешанные. Индивидуальное, личностное, душевное предрасположение к определенным психическим расстройствам обнаруживает себя при воздействии многообразных физически-биологических факторов. Черепно-мозговые травмы, интоксикации (включая зависимости от алкоголя, наркотических и прочих веществ), инфекционные заболевания, «нездоровый» образ жизни и многое-многое другое – все это выступает как причина нервно-психических расстройств вследствие неосмотрительности самого человека. (Необходимо учитывать условность и вариабельность этих соотношений.)

Такая однотипность подходов к систематике психических расстройств – клинического, антропологического-трихотомического и евангельского – представляется неслучайной. Клиническая психиатрия – наука, так сказать, европейская [53], а определяя несколько шире и многозначительнее, европейско-средиземноморская, и именно поэтому в ее основаниях (как и во взгляде на человека в целом) можно усмотреть элементы христианского миросозерцания.

3. Антагонизм гуманистического и клинического подходов

Необходимо еще раз подчеркнуть, что универсальное человеческое мышление – натуралистически-материалистическое или же гуманистически-свободное, «бесконечное» – если и соглашается, смиряется с подверженностью человека болезням и даже с его смертностью, то лишь в пределах «телесного» круга, в крайнем случае – и в границах духовной (здесь следует сказать точнее – ценностной) сферы. Причем во втором случае (а нередко и по отношению к первому) патология понимается как обусловленная греховностью, нравственным несовершенством конкретного индивида или общества в целом и завершается (в наихудшем случае) все-таки не распадом, полным исчезновением, а вечными муками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: