Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

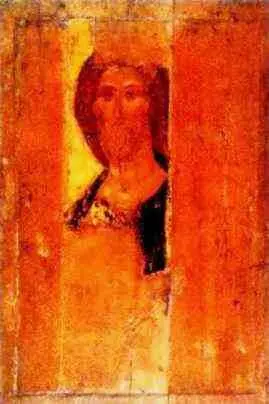

Так сформировался один из основных признаков средневекового искусства — каноничность, т. е. следование строгим правилам — канону. Особенно это относится к древнерусским иконописцам, которые использовали устойчивый набор сюжетов, а главное — типы изображения и композиционные схемы, утверждённые традицией и Церковью. В художественной практике применялись так называемые образцы — рисунки, позднее — прориси (контурные кальки), без которых редко обходился средневековый мастер. Они не давали художнику сбиться и уклониться на путь самомышления.

Канон — явление сложное и не может быть оценён однозначно. С одной стороны, он сковывал мысль средневекового живописца, ограничивал сто творческие возможности. С другой — как неотъемлемая часть средневековой культуры, он дисциплинировал художника, направлял его творческий поиск в область тщательной проработки деталей, воспитывал зрителя, помогая ему быстро ориентироваться в сюжетах и внутреннем смысле произведений. Настоящее высокое искусство иконописи начиналось там, где творческая воля мастера, не порывая с каноном (в этом случае художник просто не был бы понят теми, для кого он писал), тем не менее преодолевала его. Иными словами, история иконописи — это история создания и преодоления канонов.

Иконы писали на досках: в Византии — на тяжёлых кипарисовых, на Руси — на липовых и сосновых. Дерево было на Руси доступным и дешёвым материалом. Доску сверху покрывали левкасом (от греч. «леукос» — «белый») — меловым грунтом. Затем наносили контуры рисунка, по которому писали красками. Краски иконописцы растирали на яичном желтке, поэтому они были очень прочными и яркими. Сверху икону покрывали олифой (от греч. «олиефа» — «мазь», «масло») — веществом на основе растительного масла, образующим плёнку. Эта плёнка защищала живопись от влаги и повреждений. Олифой в старину пользовались вместо лака.

Но ни византийские, ни русские мастера не догадывались об одном очень коварном свойстве олифы: со временем (через восемьдесят — сто лет) она темнеет. В прошлом яркие, жизнерадостные краски иконы тускнеют, закрывая живопись чёрной завесой. На иконе смутно проступает изображение; такую икону в старину считали «непригодной». На Руси существовало несколько способов избавляться от таких «непригодных» икон: их пускали в половодье по реке ликом вверх или выносили на перекрёсток и после молебна сжигали. Иногда доску с потемневшим изображением «записывали» новой живописью, сохраняя таким образом на века древнюю. Реставраторы, расчищая иконы, часто обнаруживают несколько слоёв более поздней живописи.

Икона как изображение мира не стремилась к внешнему, формальному реализму. Напротив, она подчёркивала расстояние и разницу между высшим миром с приобщившимися к нему святыми и земным бытием, в котором существует зритель. Поэтому икона тяготела к условным формам, к преодолению телесности персонажей и объёмности окружающих их предметов. В иконе особенно бросается в глаза подчёркнуто небольшая глубина пространства, переданного в «обратной перспективе», т. е. состоящего лишь из ближнего и среднего планов. Дальний план ограничен непроницаемым золотым (или жёлтым, красным, зелёным, синим) фоном. Иконописцы называют его светом. И это действительно изображение Божественного света, иначе говоря — сферы, по смыслу и символике не столько ограничивающей и замыкающей, сколько безграничной и сверхпредельной. Однако её непроницаемость в сочетании с обратной перспективой не удаляла, а приближала к зрителю изображённое на иконе. Пространство иконы не «уходило» от зрителя, увлекая его за собой (как это бывает при созерцании картины), а словно шло ему навстречу вместе с помещёнными в нём святыми.

Икона — произведение искусства очень сложное по своей внешней и внутренней организации, художественному языку и выполняемым задачам. Поэтому нельзя считать икону примитивом, а иконописцев — художниками второго сорта, ремесленниками, способными лишь перерисовывать один у другого и не владевшими познаниями, необходимыми «настоящему» живописцу. Такой взгляд на иконопись был, к сожалению, распространён в XIX в., когда мастерам Древней Руси ставили в вину незнание анатомии и приёмов построения прямой перспективы. Икона — порождение не менее сложной художественной культуры, чем, например, картина эпохи Возрождения. Однако иконописец мыслил совершенно иными категориями и развивал только те художественные навыки и стороны своего таланта, которые отвечали господствующей иконографической традиции. Вполне закономерно, что самая известная из сохранившихся русских икон — «Троица» Андрея Рублёва — почитается во всём мире как одно из величайших творений человеческого художественного гения.

На Руси было известно более трёхсот иконографических сюжетов изображения Богоматери. Самые известные — «Богоматерь Владимирская», а также «Боголюбовская», «Белозерская», «Всемирная», «Галицкая», «Гора Нерукосечная», «Грузинская», «Донская», «Корсунская», «Казанская», «Муромская» и др. Всё многообразие этих сюжетов можно уложить в три основных композиционных типа: «Богоматерь Оранта», «Богоматерь Одигитрия», «Богоматерь Умиление». Строго фронтальное поясное изображение Богоматери с поднятыми вверх до уровня плеч руками, ладони которых обращены к зрителю, называется «Оранной» (на Руси «Знамение»). «Панагия» — изображение Богородицы типа «Оранта», но в полный рост Прообразом всех «Панагий» на Руси служила «Нерушимая Стена» в Софии Киевской. Если Младенец Христос сидит на коленях Богоматери, не прикасаясь к её щеке, и смотрит строгим взором перед собой, сложив пальцы правой руки в благословляющий жест, — это «Одигитрия». К иконографическому типу «Одигитрия» относятся «Богоматерь Иверская», «Грузинская», «Казанская», «Пименовская», «Смоленская», «Тихвинская» и др. Если на иконе изображена Богоматерь с Младенцем, который прикасается своей щекой к щеке Матери, то это «Умиление». К этому иконографическому типу относятся иконы «Корсунская», «Кикская», «Фёдоровская» и ряд других. Иконографический канон строго предписывает, на какой руке Богоматерь должна держать Младенца, а следовательно, к какой щеке будет прикасаться Младенец. Христос тоже может быть изображён в различных одеждах и позах, строго предписано положение Его рук и ног — всё это составляет канон той или иной иконы и определяет её название.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: