Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

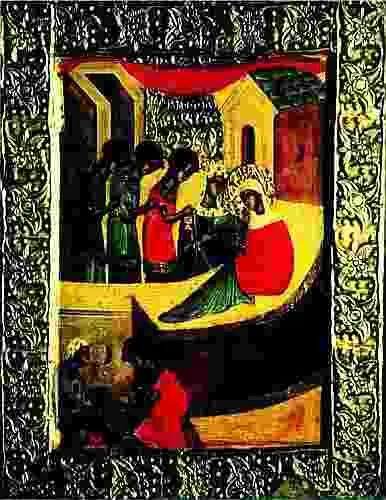

В середине XIV в. складывается псковская школа живописи. Для псковских икон характерны драматизм, повышенная эмоциональность персонажей, сочность письма, в котором линия никогда не играла такой большой роли, как в Новгороде Великом, специфически «псковские» лица с несколько «пронзительным» выражением и особой лепкой форм, любовь к декоративной отделке, некоторая утяжелённость фигур и, конечно, сугубо псковский колорит, в котором обычно преобладал красно — коричневый цвет и особого оттенка тёмно-зелёный в сочетании с коричневым и жёлтым.

Свежестью художественного восприятия отличается икона «Собор Богоматери» (конец XIV в.), посвящённая сравнительно новой для древнерусского искусства теме, насыщенной сложной символикой. Икона пленяет неожиданностью художественного решения — ангелы, славящие Марию и Христа, ритмически объединены с фигурами пастухов.

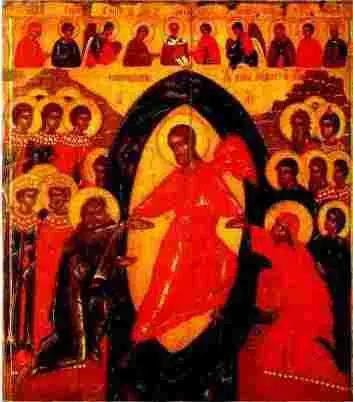

Икона «Сошествие во ад» рубежа XIV–XV вв. захватывает своим драматическим накалом, выраженным прежде всего в плотности и контрастности резко ограниченных цветовых пятен — красных, тёмно-зелёных и тёмно-коричневых. Христос, изображённый в энергичном развороте, одет в нехарактерные для русской иконописи ярко-красные одежды, на которых сверкают белые блики. В верхней части иконы изображён своеобразный деисус. Богоматерь и архангелы обращены здесь в позах моления не к Христу, а к Николе. Нет и Иоанна Предтечи — обязательного участника деисусных композиций, его место занял Георгий. И всё это потому, что Христос и Иоанн Предтеча являются действующими лицами основного сюжета. Изображения на поле иконы, следовательно, не «надстроены» над основным сюжетом, а входят в общую композицию. По мысли мастера на всём изобразительном пространстве иконы разворачивается единое действие, не разделённое ни временем, ни пространством. Иконописец считает, что если Христос отсутствует в небесном деисусе, Его место должен занять один из самых популярных святых. А популярнее Николы в Пскове, как и во всей Руси, очевидно, не было. Как бы подтверждая всё вышесказанное, персонажи «верха» иконы внимательно наблюдают за происходящим «внизу».

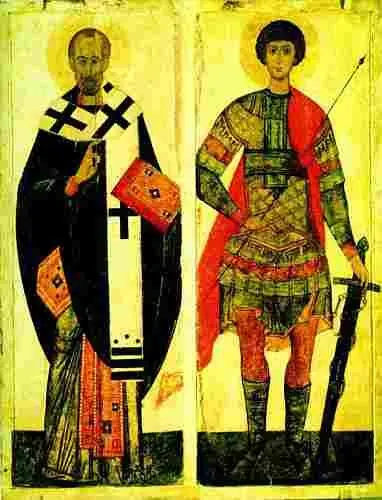

В XV столетии в псковской иконописи живописность уступает место графичности, суховатой «правильности» форм. Однако псковские мастера продолжали создавать высокохудожественные, согретые искренним чувством произведения, такие, как «Богоматерь Любятовская» или «Дмитрий Солунский». В конце XV и XVI вв. искусство Пскова, присоединённого к Москве, продолжало сохранять традиции своей старины, одновременно многое заимствуя из изобразительного искусства Москвы.

Одним из любимых образов новгородских мастеров остаётся образ воина-змееборца Георгия, в котором они видят бесстрашного бойца, защитника Родины. Георгий запечатлевается иконописцами в момент яростной схватки с чудовищем, которого он колет копьём или рубит мечом. На иконе, хранящейся ныне в Русском музее, восхищают при этом удаль всадника, богатырский скок его упрямо нагнувшего голову белоснежного коня, чей силуэт великолепно рисуется на ярко-красном фоне. На иконе из собрания Третьяковской галереи Георгий весь изогнулся назад, как бы уже перелетев на коне через дракона и на скаку успевая поразить его копьём. Пружинистые изгибы торса воина и шеи коня, круги щита и нимба сменяются вдруг резкой диагональю копья, вонзающегося в пасть дракона. Эту диагональ перерезает взлетевший алый плащ Георгия, реющий как победное знамя.

Изобразительное искусство Твери известно только по произведениям иконописи и миниатюрам в рукописях. Икон тверского происхождения дошло до нашего времени не так уж мало. Но сложность их изучения состоит в том, что все они оказались отторгнутыми от тех художественных ансамблей, в состав которых когда-то входили, рассредоточены по разным уголкам русской земли, а принадлежность многих из них к тверской школе остаётся до конца не доказанной.

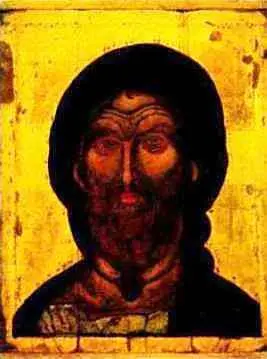

Вероятно, наиболее древними уцелевшими тверскими иконами являются «Борис и Глеб» из Савво-Вишерского монастыря (первая треть XIV в.) и «Спас» (первая половина того же столетия). Изображение Бориса и Глеба восходит к традициям домонгольского владимиро-суздальского искусства. Однако некоторые детали — техника окончательной отделки ликов, а также стремление иконописца показать психологическую индивидуальность персонажей — несут в себе новизну. Разновременные приёмы ощущаются и в изображении Спаса, полуфигура которого развёрнута в пространстве, а пластика лика отличается заметной жёсткостью.

Первые сведения о московских художниках появляются в 40-х гг. XV в. Уже в середине XIV в., очевидно, существовала великокняжеская иконописная мастерская, под которой, впрочем, следует понимать не определённое художественное направление, а группу мастеров, так или иначе зависимых от великого князя и постоянно работающих на него. Несколько художников были связаны с митрополитом Московским. Имели своих иконописцев и некоторые монастыри. Наконец, значительная их часть принадлежала к кругу посадских ремесленников. В московском искусстве середины и второй половины XIV столетия противоборствовали два художественных направления: местное — самобытное и оригинальное, но архаичное по своему изобразительному языку, и грекофильское — знакомившее русских мастеров с высокими достижениями византийского искусства эпохи «Палеологовского ренессанса» [66] См. раздел «Искусство Византийского мира».

. Проводниками последнего были, в частности, «греки, митрополичи письцы Фегностовы [67] Феогност — митрополит Московский. — Прим. ред.

», расписавшие в 1344 г. фресками Успенский собор Московского Кремля.

Что касается великокняжеских мастеров, то они по традиции работали в местной манере. Её особенности отразились в иконе «Борис и Глеб с житием», происходящей из Коломны. Композиция средника произведения отмечена своеобразной угловатой грацией. Позы князей почти одинаковы. В их лицах есть едва уловимая нотка скорби: словно лёгкая тень легла на прекрасные и мужественные черты. Но одновременно в них много мягкости, открытости, спокойной стойкости и доброжелательности. Мастеру коломенской иконы свойственно плоскостное, линейное письмо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: