Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

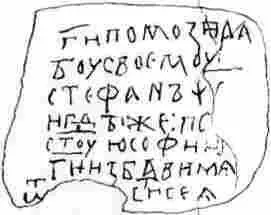

К сожалению, известно не так уж много имён древнерусских иконописцев, и дело не только в том, что абсолютное большинство произведений безвозвратно утрачено. Средневековое восточнохристианское искусство в основном безымянно, это присуще мировоззрению и культовому назначению искусства той эпохи. Ведь художник считался не столько творцом, сколько исполнителем произведения. Вот почему гораздо чаще известен заказчик иконописного шедевра, чем его создатель. Сведения о мастерах, по крайней мере до конца XV в., практически единичны. Тем не менее до наших дней дошли не одно и не два имени отечественных художников, уцелевшие на полях и затыльях (оборотах) икон, на стенах храмов, на страницах исторических документов. Например, Киево-Печерский патерик (сборник поучительных церковных повестей) сохранил имя знаменитого русского иконописца XI — начала XII в. печерского монаха Алимпия. На штукатурке Софийского собора в Новгороде были обнаружены автографы его современников — Стефана, Радко, Сежира, Гаги. Таким образом, уже на заре средневековой иконописи открываются имена её первых творцов.

Русские иконы древнейшего периода (XI–XIII века)

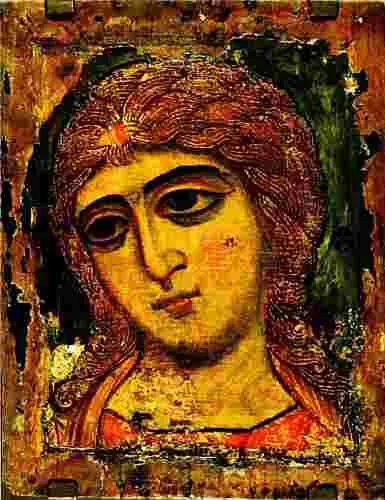

Икон эпохи Киевской Руси сохранилось совсем немного. Самая древняя из уцелевших русских икон написана, видимо, при Святополке Изяславиче или Владимире Мономахе (т. е. в конце XI — первой четверти XII в.). Это поясное изображение Святого Георгия из Новгорода. Культ этого воина-великомученика быстро стал популярным в верхах общества, а затем и в низших его слоях. В княжеско-дружинной среде Георгий почитался как Победоносец — покровитель ратников и ратного дела, и на дошедшей до наших дней иконе он именно такой. Во всём облике воина сквозят одухотворённость и аристократическое изящество. Линейный силуэт его полуфигуры удивительно пластичен и гармонично заполняет плоскость иконной доски. Цветовая гамма не насыщена, в ней преобладают алый и коричневый оттенки. Огромные глаза Святого Георгия под тонкими, плавно изогнутыми бровями задумчиво устремлены на зрителя. Нежность овала прекрасного юношеского лика подчёркнута мягкостью контура. Но в правой руке Георгия — копьё. А левой он держит перед собой, как бы демонстрируя, меч, который в средневековой Руси был символом и эмблемой княжеской власти. Эта прекрасная икона — творение уверенного в себе незаурядного, если не выдающегося, мастера. Она свидетельствует о том, что отечественные иконописцы оказались способными учениками многоопытных византийцев, у которых учились на протяжении столетия.

К концу киевского периода выросли первые поколения художников, обладавших собственным стилем и способностью решать сложные задачи в искусстве. Переплавив, растворив в себе разнообразные творческие влияния — не только византийское и южнославянское, но в какой-то мере и романское (западное), — киевская художественная культура создала такую систему общерусских эстетических ценностей, которая на века наметила пути развития искусства отдельных земель и княжеств.

В XII столетии на Руси усилились княжеские распри и междоусобицы, которые мешали мирному развитию и ставили под угрозу государственную независимость страны. Различные русские земли становились всё более самостоятельными по отношению к Киеву. Эти перемены влияли на материальную и духовную культуру древнерусских княжеств, которые постепенно обосабливались.

В каждом из них формировался свой особый эстетический климат, вырабатывались собственные художественные идеалы, новое понимание и выражение красоты. Именно период раздробленности породил отличные от киевской формы христианской культуры и искусства Новгорода и Пскова, Владимира и Суздаля, Смоленска и Полоцка, Галича и Владимира-Волынского.

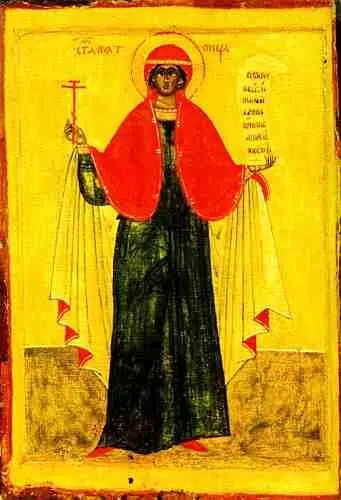

Однако только в Новгороде Великом, ставшем в 1136 г. столицей вечевой республики, демократическая торгово-ремесленная среда повлияла на искусство и наполнила его своеобразным жизненным содержанием. В этом смысле типично новгородским можно считать очень большой по размерам образ Святого Георгия в полный рост, происходящий, как и упомянутая ранее поясная икона, из соборного храма Юрьева монастыря. За спокойной неподвижностью фигуры воина чувствуются его уверенность и мощь. Слегка расставленные ноги и согнутые в локтях руки, одна из которых держит перед грудью наперевес громоздкое копьё как многозначительный ратный символ, а другая сжимает меч, выражают полную готовность к бою. Такое восприятие персонажа было очень актуально для новгородской действительности, в которой нередко слышались призывные звуки походных труб, возвещавшие о начале тяжёлой бранной страды.

Народное влияние в новгородском искусстве особенно заметно в иконе «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий» (вторая половина XII в.), персонажи которой очень выразительны в своей простоте. По художественному строю это произведение представляет искусство не самого Новгорода, а скорее провинций Новгородской республики. Композиция иконы бесхитростна. Фигуры расположены фронтально, неподвижны и никак между собой не связаны. Главный герой произведения — Иоанн — изображён во всю высоту иконного поля, тогда как его спутники не достают ему до пояса. Так прямолинейно отразил художник соотношение главного и второстепенного. Очень наряден ярко-красный фон иконы, организующий её цветовую гамму.

Во второй половине XII — первой трети XIII в. при князьях Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрии Всеволодовиче расцветают культура и искусство Владимиро-Суздальской Руси. Сплавляя воедино художественные влияния Киева, Чернигова и других русских центров, владимиро-суздальские живописцы выработали собственный изобразительный язык, удивляющий изяществом формы, специфической суздальской нарядностью.

Как бы предваряя этот расцвет, в середине XII столетия здесь появилась икона Богоматери с Младенцем византийского письма, привезённая Андреем Боголюбским из Вышгорода, расположенного под Киевом. В 1161 г. это выдающееся произведение искусства, которое предание приписывало кисти евангелиста Луки, стало главной святыней Успенского собора города Владимира и всей владимирской земли (а позднее, перенесённое в Москву, — главной святыней России). Со временем оно получило название «Богоматерь Владимирская», под которым известно современным поколениям. В том месте, где эта икона совершила чудо, впоследствии была построена резиденция князя Андрея — Боголюбово. А безвестный иконописец изобразил явление Богоматери князю Андрею. Икона стала называться «Богоматерью Боголюбовской». На верхнем поле этой иконы был изображён деисус (от греч. «деисис» — «моление святых перед Христом за человеческий род»). Теме деисуса в изобразительном искусстве Владимирской Руси принадлежит особое место. В ней нашла воплощение идея заступничества, способная впитать в себя самые разнообразные жизненные драмы. Из Ярославля происходит выдающийся по мастерству образ Богоматери Оранты (от лат. orans — «молящийся»; в раннехристианском искусстве изображение молящейся фигуры с поднятыми руками; в Средние века сложился иконографический тип Богоматери), известный под названием «Великая Панагия». Это произведение, связанное с киевской традицией, удивляет звонкостью и в то же время изысканностью колорита, обилием золота, рождающим ощущение драгоценности живописной поверхности, скульптурной отточенностью и аристократизмом форм, торжественной священной неподвижностью, погружённостью в вечность. Здесь воплощён идеал царственной красоты той эпохи, как его понимали высшие слои древнерусского общества. Народ предпочитал искусство более простодушное и ярко декоративное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: